バルコニー・ベランダからなぜ雨漏りする?原因特定から修理、再発防止まで徹底解説!

「バルコニーやベランダから雨漏りするの?」

実は、開放的なバルコニーやベランダは、住まいの中でも意外と雨漏りの危険地帯。

外に突き出た構造ゆえ、常に雨風にさらされているからです。

この記事では、バルコニー・ベランダからの雨漏りの原因を徹底的に解明し、今すぐできる対策について詳しく解説します。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

バルコニーが雨漏りする原因と解決策

バルコニーやベランダからの雨漏りには、いくつかの主要な原因が考えられます。

ここでは、特に多い「床(防水層)」「壁(手すり壁、袖壁)」「笠木」「排水溝」の4つのポイントに焦点を当て、詳しく解説していきます。

床(防水層)

バルコニーやベランダの床は、雨水が直接当たる過酷な環境に常に晒されています。

そのため、床面に施された「防水層」の劣化や損傷が、雨漏りの最も多い原因となります。

「防水層」とは、文字通り防水のために施工された塗膜やシートのことで、主流はFRP(エフアールピー)やウレタンといった塗膜による防水層が多く、その上には防水層を保護する役割を持つトップコートが塗られています。

しかし、長年の使用や紫外線、雨風の影響により、これらの層は徐々に劣化し、雨漏りを引き起こしてしまうのです。

雨漏り発生のメカニズム

☑トップコートの劣化

降り注ぐ紫外線や雨風など、過酷な環境に晒されているバルコニー、ベランダ。

その床の表面には、先述の通りトップコートが塗られ防水層を保護していますが、経年によってトップコート自体が劣化し、防水層を保護する機能が低下します。

☑防水層の露出

雨風や紫外線から防水層を保護しているトップコートが剥がれてしまえば、下地の防水層が直接外部環境に晒されます。

☑防水層の劣化と損傷

大敵である紫外線や雨風に直接、防水層が晒されることによって防水層の劣化がはじまります。

劣化によって、FRPやウレタンなどの主材がひび割れ、剥がれ、傷みが生じ、防水機能を失って、雨水が浸入。やがて雨漏りへと発展します。

バルコニーの床が原因箇所となる雨漏りでは、このような防水層の劣化や傷みによるものが非常に多いのです。

メンテナンス方法

☑トップコートの定期的な塗り替え

3~5年を目安にトップコートを塗り替えることで、防水層を長持ちさせることができます。

トップコートの劣化に気が付かなければ、保護の役割を果たせなくなり、紫外線や雨風による影響で防水層を傷めてしまいます。

「トップコートの傷みなんてわかるの?」というご不安もあるでしょう。

劣化のサインが見られなくても、3年~5年という塗り替え目安を覚えておくことが大切です。

☑防水層の補修・再施工

「防水層に劣化・傷みが出てしまった」

「雨漏りにまで発展してしまった」

といった場合は、防水工事を改めてやり直します。

防水層は紫外線や雨風による原因以外にも、建物の造りや揺れに起因し、防水層に傷がつく、割れてしまうといったケースも考えられます。

こういった場合も、適切な補修や防水工事を行う必要があります。

切った、張ったの応急処置では根本的な解決にはならず、再発のリスクが高まります。

<ご注意ください!>

防水されたバルコニーの床に、敷石やタイルを敷き詰めてあるお宅をお見掛けしますが、敷き詰める際は必ず緩衝材を床との間に挟むようにしましょう。

敷石やタイルは重くて硬いため防水層を傷つけてしまったり、割ってしまったりする恐れがあるためです。

エアコン室外機の架台や物干しの架台にも同じことが言えます。

壁(袖壁、手すり壁)

バルコニーやベランダの手すり壁や袖壁は、建物本体の外壁と同じ素材で仕上げられていることが一般的です。

窯業系サイディングやモルタル外壁などがよく用いられますが、これらの壁材の劣化も雨漏りの原因となります。

窯業系サイディング

雨漏り発生のメカニズム

サイディングボード同士の継ぎ目(目地)には、コーキングが施されていますが、このコーキングは経年によって劣化が進み以下のような症状が出てきます。

外壁のコーキングにひび割れや剥がれ、隙間、ボロボロとした劣化が見られると、そこから雨水が浸入しやすくなります。

雨水がサイディングの内側に入り込むと、下地である胴縁や根太を腐らせ、建物の強度を低下させる原因になります。

さらに、下の階の天井に雨漏りとして現れることもあります。

また、外壁材そのものが割れたり、反って隙間ができたりした場合も、同様に雨水が浸入して雨漏りに繋がる可能性があります。

メンテナンス方法

☑目地のコーキングは10年を目安に打ち替える

外壁材自体は耐用年数が30年を超える寿命を持ちますが、目地に充填されているコーキングは5年程度で劣化が始まります。

可塑剤が染み出て汚れが付着する、触ると固くなっているといった劣化が見られた後は、10年程度で寿命を迎えます。

定期的に確認して、10年を目安に交換しましょう。劣化具合がとてもわかりやすいので、こまめにチェックするのがおすすめです。

もし可能であれば、外壁の防水性を保つために、一緒に外壁塗装も行うと安心です。

☑外壁材の割れや反りに対する対処法

小さな反りの場合、応急処置として釘やビスを打ち直す方法もあります。

しかし、無理に直すと別のヒビが入ったり、割れてしまう可能性もあるので注意が必要です。

これはあくまで一時的な対応で、長くはもたないからです。

根本的な解決としては、割れや反りのある部分だけ新しい外壁材に交換するのがおすすめ。

もし、お住まいの外壁全体の寿命が近づいているようでしたら、思い切って外壁全体を張り替えたり、カバー工法を検討するのが理想的です。

どちらの方法が良いかは、外壁の状態や築年数、予算によって変わってきますので、必ず業者に点検、相談してから予算と一緒にご検討ください。

モルタル外壁

モルタル外壁で雨漏りの原因となり得るものが、外壁表面に見られるクラック(ひび割れ)です。

「ひび割れ」と聞くと「今すぐに雨漏りしてしまうんじゃないか?」と不安になりますよね。

しかしクラックといってもすべてのクラックが雨漏り原因になるわけではありません。

それではクラックの種類を見てみましょう。

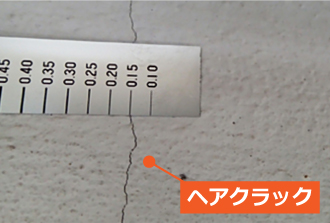

●ヘアクラック

髪の毛ほどの細い亀裂(0.3mm以下)で、表面に塗られた塗膜に発生したものであるため、雨漏りを誘発する悪質なクラックではありません。

●構造クラック

0.3mmを超えるクラックは外壁材自体にひびが入っている可能性がある構造クラックと呼びます。

この場合、生じたクラックの隙間から雨水が浸入し、外壁内部に入り込むことで下地の腐食や雨漏りに発展します。

メンテナンス方法

☑ヘアクラックは様子見、構造クラックは今すぐ補修

外壁材に直接入った構造クラックを補修する際は、まず補修材がごみや汚れで剥がれ落ちないようクラックを清掃したうえで、プライマーを塗り、シーリング材や樹脂モルタルを充填することで補修します。

ただし状態によってはグラインダーという機械でクラック面をV字型やU字型にカット(VカットやUカット)し、充分クラック面を広くしたうえで施工を行います。

笠木

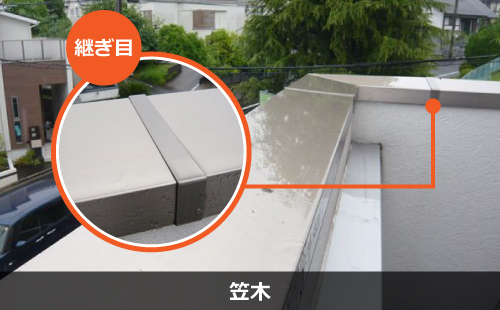

バルコニーの手すり壁や、横にある袖壁の上端に設置されている部材を「笠木(かさぎ)」と呼びます。

この笠木の主な役割は、雨水が壁の内部に浸入するのを防ぐことです。

雨漏り発生のメカニズム

外に張り出しているバルコニーの手すり壁は、雨が直接当たりやすく、雨漏りのリスクが高い場所と言えます。

一般的なコの字型のバルコニーでは、笠木は端から端まで一枚の材料でできているわけではありません。

アルミやガルバリウム鋼板などの金属製であっても、通常は複数の板金を組み合わせて取り付けられています。

そのため、笠木には必ず継ぎ目が存在します。

手すり壁が原因となる雨漏りの多くは、この継ぎ目から発生します。

それを防ぐために、専用のバンドやコーキング材が充填され、防水性を高めています。

しかし、これらのバンドやコーキング材は経年劣化するため、防水機能が低下すると雨漏りのリスクが高まります。

また、笠木や手すりを固定するために使用されたビスも、緩みや浮きが生じると、その隙間から雨水が浸入する原因となることがあります。

メンテナンス方法

☑コーキングは10年を目安に充填

アルミやガルバリウムなど笠木として使用されている素材自体は、改良が重ねられ寿命の長い素材が増えてきましたが、コーキング自体の寿命は先述したように環境によっては5年程度で劣化が始まり、ひび割れや剥離といった症状が表れます。

もちろんこのような状態では本来の防水機能を維持することはできませんので、10年を目安に打ち替えを行い、継ぎ目からの雨水の浸入を防ぐようにしましょう。

☑傷んだ笠木は交換

変形や破損はもちろんですが、金属製の笠木であれば錆も大敵です。

場所からも、雨ざらしになることが多い笠木であればそのリスクがあるのは何となくお分かりいただけるのではないでしょうか。

錆びによる劣化によって穴が空いてしまえば雨水の浸入は容易ですし、被害が広がれば建物自体の寿命に関わる大きな問題です。

本来であれば塗装を定期的に行うことによって防水性を維持し、錆から身を守りますが、すでに傷んでしまっている、変形や破損が見られるといった場合は交換をお勧めします。

排水溝

雨漏り発生のメカニズム

☑排水経路の遮断

日常的に風で運ばれてくる落ち葉、砂、あるいはプランターから流れ出た土などが排水溝や排水口に蓄積すると、水の通り道が徐々に塞がれていきます。

☑雨水の滞留

排水経路が塞がれると、雨水は行き場を失い、バルコニーやベランダの床面に滞留し始めます。

☑防水層への負担増加

常に水が溜まった状態は、防水層にとって大きな負担となります。

通常であればすぐに排出されるはずの水が長時間にわたって接することで、防水層の劣化を早める可能性があります。

☑オーバーフローと浸水

排水能力を超えた雨水が溜まると、最終的にはサッシの隙間や、立ち上がり部分のわずかな隙間から建物内部へと浸水してしまうことがあります。

特に、掃き出し窓がある場合、床面との段差が少ないことが多く、浸水のリスクが高まります。

メンテナンス方法

☑定期的な清掃の習慣化

雨が降る前や、落ち葉が多い季節の終わりなど、定期的に排水溝や排水口のゴミを取り除く習慣をつけましょう。

軍手や小さなシャベルなどを用意しておくと便利です。

☑目の細かいネットの設置

排水口の上に目の細かいネットを設置することで、大きなゴミが流れ込むのを防ぎ、清掃の頻度を減らすことができます。

☑詰まりの早期発見と除去

雨の後などには、排水がスムーズに行われているかを確認しましょう。

もし水の流れが悪いと感じたら、早めに詰まりの原因を取り除くようにしてください。

針金やパイプクリーナーなどを使用するのも有効です。

バルコニーからの雨漏り症状

雨漏りといえば「屋根から」という印象が強いという方が多いのではないでしょうか?

真っ先に雨を受け止める屋根はお住まいの中でも最も雨漏りが発生しやすい箇所であること

は間違いありません。

それ以外にも外壁からもあり得ますし、窓サッシからもあり得るのが雨漏りで、実は建物のどこからでも起こり得るのが雨漏りの特性です。

もちろんバルコニーも例外ではありません。

お住まいのバルコニーは、掃き出し窓から出たところに床があり、皆さんも物干しのスペースとして使用されていらっしゃるのではないでしょうか。

物干しに使用するケースが多いことから南側を向いた面にあることが非常に多く、その他にもエアコンの室外機を置いているというお住まいも多いのではないでしょうか。

冒頭でもご説明しましたが、バルコニーはベランダと違って上部に屋根がありません。そのため以下のような特徴がみられます。

雨が降った際にバルコニー全体が雨水に晒されてしまう

雨が降った際にバルコニー全体が雨水に晒されてしまう 南側に面していることから太陽の熱や紫外線に晒されやすい

南側に面していることから太陽の熱や紫外線に晒されやすい

先述で雨漏りはお住まいのどこからでも起こり得るというお話をしましたが、雨水に晒されやすいというバルコニーの特徴から、屋根や外壁同様、バルコニーも雨漏りが非常に発生しやすい環境にあるということがわかりますね。

また、雨漏りは使用されている建築資材の劣化と深く関係しており、新築時に何も不具合が無かったのに年月が経過して雨漏りが始まったといったときなどは、建築資材の劣化が原因となっていることが少なくありません。

つまりバルコニーはその環境自体が雨漏りと隣り合わせの環境であり、雨漏りが起きやすい箇所と言えるのです。

バルコニーの種類

一言でバルコニーと言っても、構造によっていくつかの種類があることはご存知でしたでしょうか。ここではバルコニーの種類について見てみましょう。

キャンチバルコニー

キャンチバルコニーとは外壁から外側に突き出ている(片持ち構造)タイプのバルコニーで、その下には建物(お部屋)が存在しない構造となっています。

ルーフバルコニー

ルーフ(屋根)という単語の付いたルーフバルコニーとは1階部分の屋根代わりにもなっているタイプのバルコニーです。

従ってバルコニーの下には1階の建物(お部屋)が存在します。

上記以外にもインナーバルコニーや、後付けバルコニーなど、様々な種類のバルコニーが存在しますが、一般住宅で代表的なバルコニーと言えばキャンチバルコニーとルーフバルコニーになります。

どちらかというとキャンチバルコニーの方が多いのですが、その中でも外壁からの出幅が1m以内のキャンチバルコニーが9割以上を占めます。

その理由は建蔽率(けんぺいりつ)と関係しており1m以上の出幅があると1mを超えた部分は建築面積として算入することになるためです。

敷地面積に対して建物の床面積の上限は決まっており、床面積は建築面積にも影響しますので、出幅が1mを超えた部分が多いと、お部屋の広さにも影響してしまうのです。

そのためお部屋の広さに影響が出ない1m以内のキャンチバルコニーが圧倒的に多いのです。

バルコニーの構成

私たちが普段屋根を見上げて目に入るものと言えば、「屋根材」や取り付けられている「板金部材」、外壁であれば表面の「外壁材」ですよね。

しかしバルコニーには防水層である「床(ルーフバルコニーでは屋根の役割も持ちます)」や囲いとなっている「外壁や手すり壁」、そのほかにも「笠木」など目に見える範囲の表層にはたくさんの材料が使用されていますね。

床(防水層)

キャンチバルコニーなら床だけの役割ですが、ルーフバルコニーではバルコニーの床でもあり、その下にある建物(お部屋)に対する屋根としての役割も持ち合わせています。

造りとしては、当然ですが人が乗ったり歩いたりするため、建物の一部としてしっかりとした構造を持っている必要があります。

またアルミサッシで造られている後付けバルコニー以外では、床に必ず防水層が造られており、雨水によって建物や建築資材に悪い影響を与えないように、そして床に溜まった雨水が適切に排水されるように床への防水と適切な勾配が必須となります。

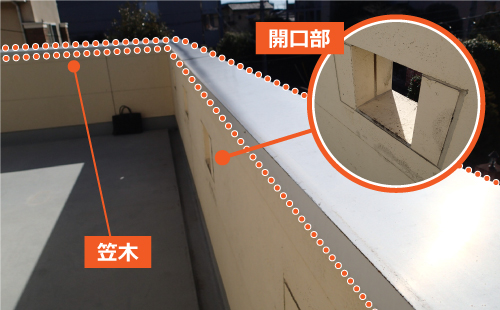

笠木、手すり壁開口部

手すり壁や袖壁の天端(空を向いている部分)に被せてあるのが笠木です。

アルミ製やガルバリウム鋼板製のものが多く出回っており、床や屋根と同じようにお住まいへの雨水の浸入を防ぎ、雨漏りから建物を守る役割も持ちます。

この笠木を利用して、その上に筒状の手すりが設けてあるタイプもあります。

おしゃれな洋風デザインのお住まいであれば、バルコニーの手すり壁に四角く開口された開口部を設けたデザインのものもあり、この手すり壁開口部にも笠木が使用されております。

いかがでしたでしょうか?

バルコニーは屋根に見える屋根材や外壁に見える外壁材だけでなく、屋根の役割も持つ床や壁、手すり、笠木など多くの部材で成り立っていることがご理解いただけたことと思います。

また雨水から守るためのそれぞれの役割があることもわかりましたね。

これはバルコニーの造りがそれだけ複雑であることを意味し、築年数が経過した際にはそれぞれで必要なメンテナンスを行うことが必須になるということでもあるのです。

デリケートな箇所「取り合い」からの雨漏りも多い

上記でご紹介してきた内容以外にも、バルコニーには雨漏りに繋がりやすい箇所が存在します。

これは「取り合い」と呼ばれるところで、違う材料と違う材料がぶつかっているところのことを言います。

例えば、モルタル壁と笠木がぶつかるところや掃き出し窓枠の下端と防水層の立上りがぶつかるところ、防水層と排水ドレンがぶつかるところなどは雨漏りの原因となりやすい「取合い」です。

表層に様々な材料を使用しているということは、それだけ「取合い」が多いことを意味し、雨水が浸入しやすい隙間が生まれやすいのです。

この「取合い」への解決策はそれぞれの取り合いによって違います。

モルタル壁と笠木の取り合いであれば、笠木の交換を行いながらモルタル壁の補修が必要となるでしょう。

取り合いに対しては、最終的にコーキングを打って仕上げることになります。

また、掃き出し窓枠の下端と防水層の立上りの取り合いであれば、隙間にコーキング材を打ち込むだけで解決するケースもあれば、既存の納まりによっては防水層をやり直さなければならないケースもあります。

防水層と排水ドレンの取り合いの場合は、ドレンまわりを改修して防水層を端から端まで全体的にやり直す必要があります。

状況によっては、ドレン自体を新しいものに交換する必要もあります。

複雑な構造のバルコニーは早めの点検・補修が必要です!

言うまでもなく雨漏りは、経年によって劣化してしまった、外的要因によって不具合を生じてしまったなどバルコニーの「どこか」に不具合が発生したことにより起こります。

そしてその「どこか」は屋根や外壁と比べて複雑な絡みが多い分、原因となり得る箇所が多いというのが特徴です。

見ていただいた通りですが、バルコニーは屋根や外壁と比べて多くの材料が表層に使用されていましたね。

例えば手すり壁や袖壁に原因があり、手すり壁や袖壁を直す際に原因ではない笠木まで交換が必要になったりするケースがあるなど、一箇所直そうとするとそこだけでは済まず、別の箇所の補修も必要となるケースも多いのがバルコニーの雨漏りの特徴です。

当然費用面で言えば、1箇所の雨漏りで2箇所直さなければならない場合に余計な費用がかかってしまうことを意味してしまいますよね。

繰り返しになりますが、バルコニーはそれだけ造りも仕様も複雑だという事なのです。

雨漏りは、前もったメンテナンスを定期的に行っていれば防げる現象です。

雨漏りを未然に防ぐための定期的なメンテナンスはもちろんですが、万が一起こってしまった際の雨漏り修理についても私たちに相談ください。

まとめ

雨に晒されやすいバルコニーは住まいの中でも雨漏りが発生しやすい場所です

雨に晒されやすいバルコニーは住まいの中でも雨漏りが発生しやすい場所です

バルコニーは防水層である床、手すり、外壁、笠木など多くの部材で作られており各所で雨漏りの原因と解決策が異なります

バルコニーは防水層である床、手すり、外壁、笠木など多くの部材で作られており各所で雨漏りの原因と解決策が異なります

床(防水層)からの雨漏りを防ぐためトップコートの塗り替えを3年~5年を目安に塗り替えましょう

床(防水層)からの雨漏りを防ぐためトップコートの塗り替えを3年~5年を目安に塗り替えましょう

防水層自体に劣化や傷みが見られる場合は新たな防水工事が必要となります

防水層自体に劣化や傷みが見られる場合は新たな防水工事が必要となります

壁に打ち付けられているコーキングは10年を目安に打ち替えることで外壁内部への雨水の浸入を防ぎましょう

壁に打ち付けられているコーキングは10年を目安に打ち替えることで外壁内部への雨水の浸入を防ぎましょう

外壁材の割れや反りに対する対処としては不具合箇所の部分的な外壁材の交換や寿命が迫っている外壁であれば張替えやカバー工事を行う事がお勧めです

外壁材の割れや反りに対する対処としては不具合箇所の部分的な外壁材の交換や寿命が迫っている外壁であれば張替えやカバー工事を行う事がお勧めです

モルタル外壁であれば幅0.3mm以上の構造クラックはシーリング材やモルタル樹脂を充填することでクラックを埋め、雨水の浸入を防ぎます

モルタル外壁であれば幅0.3mm以上の構造クラックはシーリング材やモルタル樹脂を充填することでクラックを埋め、雨水の浸入を防ぎます

手すり壁の天端に取り付けれている笠木も雨漏りの原因となりやすい箇所の一つです。定期的なコーキング打ち替えや状況に応じて交換による補修が必要となります

手すり壁の天端に取り付けれている笠木も雨漏りの原因となりやすい箇所の一つです。定期的なコーキング打ち替えや状況に応じて交換による補修が必要となります

様々な部材によって成り立っているバルコニーでは「取り合い」が多く、そこからの雨水浸入も雨漏り原因の一つとなります

様々な部材によって成り立っているバルコニーでは「取り合い」が多く、そこからの雨水浸入も雨漏り原因の一つとなります