【雨漏り応急処置】自分でできる緊急対策!プロが教える正しい手順と注意点

ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00

0120-991-887

「雨漏りの応急処置ってどうやるの!?」

このページを開いたあなたは、まさに緊急事態。

まずは今すぐ自分でできる雨漏り応急処置の具体的な手順と、被害拡大の恐れがある「やってはいけないこと」を詳しくご紹介します。

「一体何をすれば…?」と不安な気持ちでいっぱいだと思いますが、ご安心ください。

まずは、できることから始めましょう。

その後の適切な修理のために、信頼できる業者選びのポイントも後半で解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

いきなり始まった雨漏り。

お家のことがとても心配になるものの、ほとんどの方はどうしたらいいか分からず、ただ不安に過ごしてしまうばかりではないでしょうか。

雨漏りの原因は屋根や外壁にありそうだけど、強い雨が降っていて確認することは不可能。

しかも夜ともなれば、とても危険です。

しかし、それでもやらなければならないことがあります。

室内などへの被害を最小限に抑えることです。

壁や天井などが水を含んだままとなれば、カビも発生するでしょうし、見た目も悪くなります。

カビはアレルギーなどの病気の原因になりますし、見た目が悪い部屋で過ごすのは嫌ですよね。

また、直すのにも広範囲と小範囲では金額も違ってきますから、応急処置は絶対に行うべきなのです。

焦ってしまったり、気持ちが沈んでしまうのは、当然のことだと思います。

でも、まずは起きてしまったことに対して、今できる一番良い行動が正しい応急処置をすることです。

雨漏りというと

「天井に雨染みができて、そこからポタポタと雨水が垂れてくる」

「窓枠(サッシ)周辺から雨水がジワジワと染み出てくる」

「室内の壁が水を含んだ色になり、雨水が染み出てくる」

これらのいずれかに当てはまると思います。

雨漏りによって室内の濡れる範囲が拡がるのは二次被害に当たります。

まずはこちらを対処しましょう。

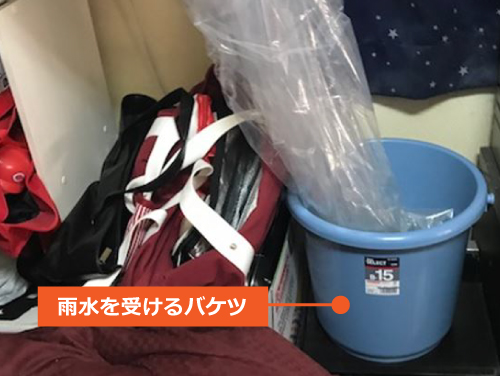

天井から垂れてくる雨水によって、床が濡れてしまうので、濡らさないようバケツなどの容器で受け止めます。

新聞紙やレジャーシートを下に敷いておくと、床への影響をさらに軽減できます。

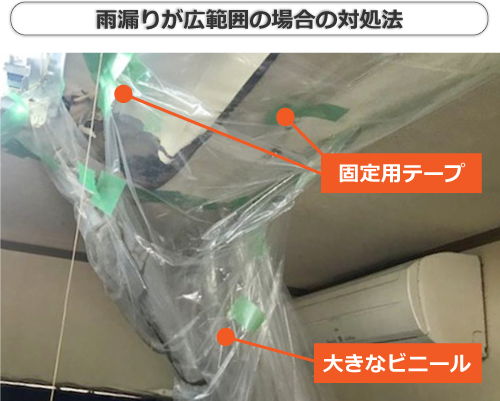

天井への雨漏りが広範囲の場合、雨水が落ちてくるところも広範囲となり、多数のバケツでも受け止められないこともあります。

そのような場合は、大きなビニールなどがあれば対処可能です。

雨漏りしているところをビニールで覆い、テープや画鋲などで固定します。

ビニールの最も低い箇所に穴を開け、そこから雨水を排出してバケツなどで受け止めましょう。

水が跳ねる場合はバケツの底に雑巾を入れておくことで飛び散りを防げます。

基本的に雨水が染み出てくるところやその周辺に雑巾やタオルを置いて、吸収することで対処します。

染み出てくる量が多い場合は、床などに雨水が垂れてしまうこともあるので、ビニールなどを敷いてガードしてください。

近くにカーテンなどがある場合は、雨水で汚れてしまう可能性が高いので取り外すことをおすすめします。

梅雨時など長雨が続く場合は、ペットシートや吸水シートを使うと、吸収力が長持ちして安心です。

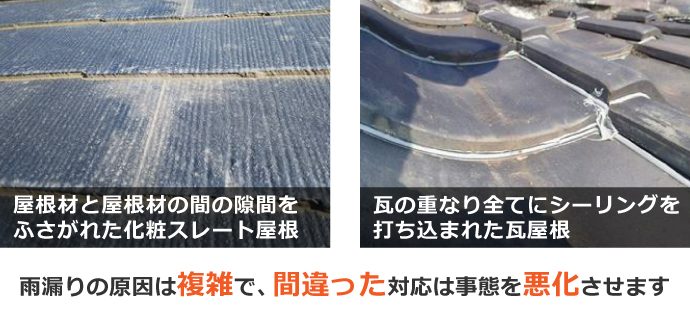

雨漏りが発生した際、焦って対応してしまいがちですが、やってはいけない応急処置を知っておくことが被害の拡大防止につながります。

シーリング剤や防水テープで無理に雨水の出口をふさいでしまうと、雨水が建物内部に滞留し、別の場所に被害が拡大する恐れがあります。

とくに原因の特定が不十分なまま塞ぐと、雨漏りの経路を変えてしまい、見えない場所で劣化が進行することもあります。

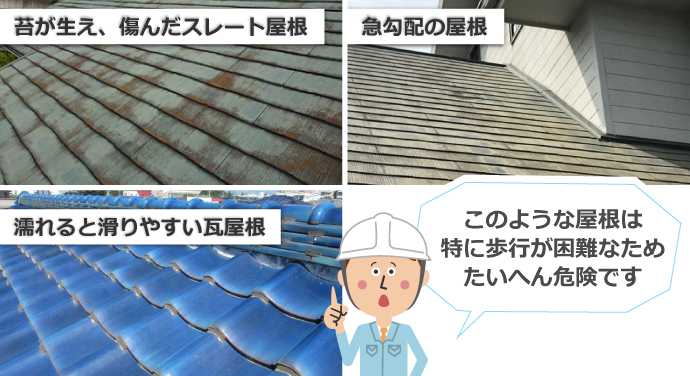

自力で屋根に登ってブルーシートをかぶせるなどの処置は、非常に危険です。

滑りやすい屋根や勾配のある屋根では転落事故のリスクが高く、専門業者でも事故が発生しているほどの危険作業です。

厚生労働省の「令和5年労働災害発生状況の分析等」報告書によると、2023年(令和5年)、労働中に墜落・転落で亡くなった方は204人にものぼります。

これは、プロの作業員でさえ安全を確保することがいかに難しいかを物語っています。

プロの作業員よりも、一般の方が高所で事故に遭う確率は遥かに高いことを、どうか忘れないでください。

漏れている箇所に板を貼ったり、釘を打ち込むのは雨水の通り道を塞ぐ行為に繋がり、逆に被害を拡大させます。

さらに、釘の穴が新たな浸入口となってしまう危険もあります

コーキング剤をむやみに広範囲に塗ると、雨水の流れを止めるどころか変えてしまい、別の場所で雨漏りが起こる可能性があります。

また、間違った場所に使った場合、撤去や再修理に大きなコストがかかることにもなります。

雨漏りのトラブルに突然見舞われたら、誰でも焦ってしまうもの。

しかし、適切な応急処置をすることで被害の拡大を防ぎ、修理までの時間を稼ぐことができます。

まずは落ち着いて、どこから雨が漏ってきているのかを確認しましょう。

雨漏りは、一概に特定の場所から起こるとは限りません。

家中のあらゆる箇所が、雨水の侵入経路となる可能性があるのです。

特に雨漏りしやすい代表的な箇所を紹介します。

雨水が最初に当たる屋根は、まさに雨漏りの最前線です。

| 症状 | 原因 |

|---|---|

| ・天井にシミができる ・雨音が聞こえる ・ポタポタと水滴が落ちてくる |

瓦のズレやひび割れ、スレート屋根の経年劣化、固定している釘の浮きなどが考えられます。 強風や台風の後は特に注意が必要です。 |

屋根から浸入した雨水が、時間をかけて天井裏を伝い、やがて天井にシミとなって現れたり、水滴となって落ちてくることがあります

| 症状 | 原因 |

|---|---|

| ・天井にシミがある ・カビ臭い ・天井から水が滴る |

屋根の破損に加えて、断熱材の劣化なども影響している場合があります。 |

意外かもしれませんが、外壁のひび割れや、窓枠(サッシ)と壁の隙間から雨水が浸入することも少なくありません。

| 症状 | 原因 |

|---|---|

| ・天壁にシミがある ・窓枠の下が濡れている ・壁を伝って水が流れてくる |

外壁の塗膜の劣化、コーキング材のひび割れや剥がれ、サッシ周辺のシーリング不良などが考えられます。 |

ベランダやバルコニーは、雨水が溜まりやすい場所です。防水層が劣化したり、排水口が詰まったりすると、室内に雨水が浸入してくることがあります。

| 症状 | 原因 |

|---|---|

| ・床面が濡れている ・排水口から水が溢れている ・室内の壁や床が濡れている |

防水層のひび割れや剥がれ、排水口へのゴミや落ち葉の詰まりなどが考えられます。 築10年以上の住宅は特に注意が必要です。 |

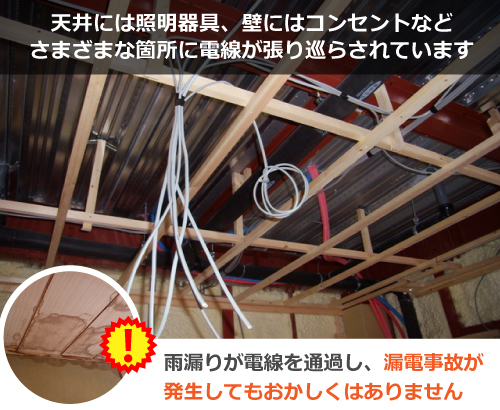

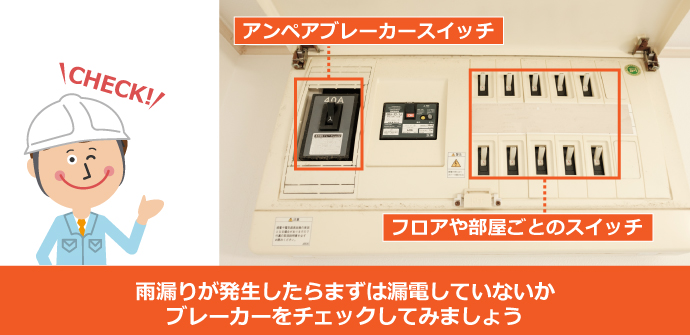

雨漏りの応急処置を行う上で、絶対に忘れてはならないのが漏電対策です。

雨水が電気系統に侵入すると、感電や火災といった非常に危険な事故につながる可能性があります。

特に感電は、最悪の場合、命に関わる重大な事故です。

雨漏りを発見したら、応急処置と並行して、漏電の危険がないか必ず確認しましょう。

<漏電していないかのチェック手順>

応急処置はあくまでも「被害を一時的に抑えるための手段」であり、根本的な修理が必須です。

というのも、雨漏りは放置すると、カビ・腐食・シロアリの発生に繋がります。

これらによって、家の基礎にまで被害が広がれば、家の資産価値低下へと直結するので、できるだけ早く修理を行うことが大切です。

修理方法は以下のように多岐に渡ります。

☑瓦・スレートの差し替えや補修

☑屋根材の張替えや防水シートの交換

☑壁のコーキング補修や塗装

☑サッシ周辺のシーリング施工や交換

また、ピンポイント修理で済む場合と、全面改修が必要な場合とでは費用も期間も異なるため、事前調査と見積もりが非常に重要です。

「もう雨は止んだから、今のうちに屋根に登って応急処置しよう」

そんなふうに思っている方、ちょっとだけ立ち止まってください。

雨漏りの応急処置として、雨漏りしている部分にブルーシートを掛けたり、防水テープを貼ったりと屋外でもできることは多いのですが、基本的に私達はこれらのことをお勧めしません。

それは、雨が上がった直後の屋根は、とても滑りやすい状態だからです。

私たち屋根のプロでも、緊急時を除いては天候が完全に回復するまでは作業を控えます。

雨が上がっても、屋根などが乾くまではそれなりに時間がかかるため、先程までの天候が嘘のような快晴であろうと、屋根がしっかり乾くまで待つことも多いのです。

「急がば回れ」という言葉の通り、今は安全第一で落ち着いて行動することが何より大切です。

もし「自分で屋根に登って直してみようかな…」と考えているなら、以下の危険性をぜひ知っておいてください。

☑勾配のある屋根はとにかく歩きにくい

ほとんどの屋根には傾斜がついています。

急な勾配の屋根(特に傾斜30度以上)は、雨が降っていなくても歩くのが難しいレベルです。

バランスを崩しやすく、滑ったり落ちたりする危険があります。

☑屋根の素材も滑りやすさの原因に

瓦屋根などは表面が波打っていて歩きにくい上に、ツルツルした素材の瓦は濡れると本当に危険です。

まるで氷の上を歩いているような感覚といえば、イメージしやすいかと思います。

☑経年劣化でさらに危険度アップ

スレート(コロニアル)屋根は、年数が経つと藻や苔が発生します。

雨が降るとその部分がヌルヌルして、信じられないくらい滑るのです。

さらに、雨漏りしている屋根は内部が弱っていて、踏むと沈んだり、たわんだりすることもあるため、足元の感覚が不安定となり、落下リスクが格段に高まります。

「1階の屋根だし、3mくらいなら大丈夫でしょ」

そう思う方もいるかもしれません。

でも実際には、自分の身長よりずっと高い場所から落ちることになります。

地面でちょっとつまずいただけでもケガをすることがありますよね?

それが3m上からとなれば、想像以上に命に関わる事故になることもあるのです。

雨漏りの応急処置は自分でできる範囲もありますが、プロに依頼することには多くのメリットがあります。

☑安全な作業が可能

☑原因を的確に特定できる

☑費用の見積もりや保険の相談もできる

☑保証付きのアフターケア

プロの業者は適切な装備・経験を持っており、高所作業や屋根の確認を安全に行うことができます。

素人では危険な作業も、安全かつ迅速に対応してくれるのが安心ですね。

また、雨漏りの原因は、見た目だけでは分からないケースが多くあります。

プロは屋根裏や外壁、配管なども含めて原因箇所を的確に調査し、再発防止に繋がる応急処置を施してくれるので、雨漏りが進行してしまったりといった、最悪のケースに繋がることはありません。

「台風で屋根のてっぺんの板が外れて雨漏りした」など、自然災害による雨漏りであれば、火災保険の申請サポートを行ってくれる業者もあります。

応急処置だけでなく、修理後の保証制度が整っている業者であれば、再発時も追加費用なしで対応してくれるケースもあります。

長期的な安心を得るためにも、信頼できる業者選びが大切です。

「とりあえず応急処置してもらえれば…」と思って、ネットで業者を探していませんか?

ちょっと待ってください。

焦って選んだ業者がトラブルのもとになることもあるのです。

中には「無料点検」と称して訪問し、必要のない工事を勧めてくるような業者もあります。

とくに、「今すぐやらないと大変なことになりますよ!」と不安をあおるタイプの営業は要注意です。

応急処置のつもりが、いつの間にか高額な全面修理の契約になっていた…なんてケースもあるので、「その場で契約しない」「相見積もりを取る」ことを意識してください。

また、火災保険や保証制度の知識がある業者がおすすめです。

優良な業者は、火災保険の申請方法や、ピンポイント修理で費用を抑える方法なども教えてくれます。

その場合は、作業後の保証制度(例:1年間保証)などがあるかも確認しましょう。

困っている今だからこそ、冷静な目で「信頼できる業者」を選ぶことが、結果的に安心と節約に繋がります。

雨漏りに焦る気持ちは、とてもよく分かります。

ですが、危険な場所で無理な応急処置は絶対にしないでください。

まずは家の中でできる、安全な応急処置(バケツ・ビニール・吸水シートなど)に集中し、室外での応急処置は信頼できるプロに相談するのが安心・安全の近道です。

雨漏りの応急処置は、安全かつ確実に行うことが重要です。

以下の点に注意し、信頼できる業者を選びましょう。

☑実績と信頼性

雨漏り修理の実績が豊富で、信頼できる業者を選びましょう。

ホームページや口コミなどを参考に、業者の評判を確認することが大切です。

☑資格と保険

雨漏り修理に関する資格を持ち、万が一の事故に備えて保険に加入している業者を選びましょう。

☑明確な見積もりと説明

修理内容や費用について、明確な見積もりと説明をしてくれる業者を選びましょう。

雨漏りは、単に雨水を防げば良いというものではありません。

建物の構造や材質を考慮した、専門的な知識と経験が必要です。

安易な自己判断は、事態を悪化させるだけでなく、建物の寿命を縮めることにも繋がりかねません。

実績と信頼のある専門業者に依頼することが、安全と安心への確実な道です。

慣れない高所での作業は、想像を絶する危険を伴います。

転落、滑落、感電など、命に関わる事故が起こりうることを忘れないでください。

まずは、私たち専門家による無料点検をお試しください。

安全かつ確実な解決策をご提案いたします。

雨漏り応急処置のまとめ

突然の雨漏りには、まず室内の被害を抑える応急処置を心がけてください。

突然の雨漏りには、まず室内の被害を抑える応急処置を心がけてください。

危険な場所での作業は絶対に避け、無理に雨水の出口を塞がないこと。

危険な場所での作業は絶対に避け、無理に雨水の出口を塞がないこと。

漏電の危険もあるため、ブレーカーの確認も忘れずに行ってください。

漏電の危険もあるため、ブレーカーの確認も忘れずに行ってください。

雨漏りの応急処置は一時しのぎです。根本的な解決には専門業者の修理が必要で、放置は建物の劣化を招きます。

雨漏りの応急処置は一時しのぎです。根本的な解決には専門業者の修理が必要で、放置は建物の劣化を招きます。

業者選びの際は、複数の業者から見積もりを取り、信頼できるプロに依頼しましょう。

業者選びの際は、複数の業者から見積もりを取り、信頼できるプロに依頼しましょう。

アメピタは雨漏り修理のプロです。お困りごとがあればまずはお問合せフォームからご相談ください!

アメピタは雨漏り修理のプロです。お困りごとがあればまずはお問合せフォームからご相談ください!