破風、鼻隠しからの雨漏り、軒天への雨漏り、それぞれの発生原因と補修方法

ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00

0120-991-887

色褪せ

色褪せ

シーリングの傷み

シーリングの傷み

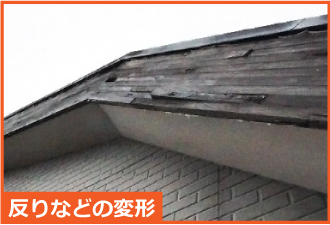

反りなどの変形

反りなどの変形

腐食

腐食  軒天の劣化と腐食

軒天の劣化と腐食

室内への雨漏り

室内への雨漏り

色褪せ

色褪せ

シーリングの傷み

シーリングの傷み

屋根の不具合

屋根の不具合  雨樋の不具合との排水不良

雨樋の不具合との排水不良

腐食

腐食

軒天の劣化と腐食

軒天の劣化と腐食

室内への雨漏り

室内への雨漏り

屋根からの雨漏り

屋根からの雨漏り

雨樋の排水不良による雨漏り

雨樋の排水不良による雨漏り

バルコニーやベランダの床面の裏の軒天雨漏り

バルコニーやベランダの床面の裏の軒天雨漏り

切妻屋根の妻側(横から見て三角部分)が破風です

切妻屋根の妻側(横から見て三角部分)が破風です  雨樋を取り付ける場所が鼻隠しです

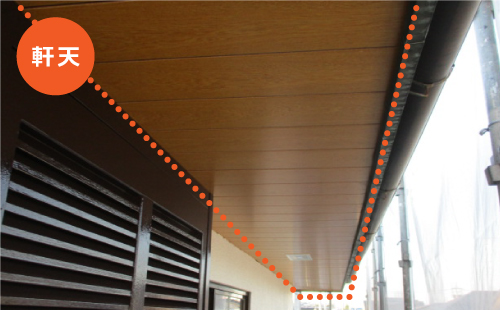

雨樋を取り付ける場所が鼻隠しです  屋根の裏面の天井に当たる部分が軒天です

屋根の裏面の天井に当たる部分が軒天です  破風は雨と風が当たりやすく、傷みやすい部分なので雨漏りの原因となりやすいです

破風は雨と風が当たりやすく、傷みやすい部分なので雨漏りの原因となりやすいです  破風からの雨漏りが室内へ浸入してくるまでには段階があります

破風からの雨漏りが室内へ浸入してくるまでには段階があります  鼻隠しは取り付けられた雨樋や屋根の不具合から傷みます

鼻隠しは取り付けられた雨樋や屋根の不具合から傷みます  軒天へ雨漏りする原因にはさまざまなものがあります

軒天へ雨漏りする原因にはさまざまなものがあります  建物の構造によっては破風や軒天付近の雨漏りが室内へ漏水しにくいケースもあります

建物の構造によっては破風や軒天付近の雨漏りが室内へ漏水しにくいケースもあります  軒天の剥がれを放置すると鳥獣の巣にされる可能性が高まります

軒天の剥がれを放置すると鳥獣の巣にされる可能性が高まります  破風や軒天に違和感や変化を感じたら信頼できる屋根業者に点検してもらいましょう

破風や軒天に違和感や変化を感じたら信頼できる屋根業者に点検してもらいましょう