天窓からの雨漏り解決についての専門記事はこちら>>

雨漏りはなぜ起こる?どこで起こる?雨漏りの理由・原因箇所をプロが解説

どこからか浸入してきた雨水が天井や外壁に雨染みを作ってしまった…

もし雨漏り発生箇所の修理・改善を行わずに、放置してしまえば確実に雨漏りが進行し、お住まいの耐久性に悪影響を与えたり、私たちの生活にストレスを与えたりと何一つ良いことはありませんよね。

本来「雨風からご家族を守るもの」であるお住まい。新築の場合、10年未満の雨漏りは瑕疵(欠陥)と定められ法律によってお住まいを建てた建築会社が瑕疵担保責任を負うとされています。それほど建てる側にとっても、また当然お住まいになるご家族にとっても神経質にならざるを得ない雨漏りは一体なぜ起こるのでしょうか?またどのような場所で起こりやすいのでしょうか?

現在雨漏りでお困りの方にとっては、なぜ、どこから雨漏りがしているのかはっきりしなければ心配で仕方ありませんよね。我が家はどうなってしまうのだろう?という不安が常に付きまとってしまいますよね。雨漏り解決の第一歩はまずどこから、なぜ雨漏りが起こってしまったのかを把握することです。こちらのページでは雨漏りが発生する理由について箇所別に解説しています。雨漏りで悩む方たちの不安の一つでもある「雨漏りの原因」についてじっくり理解していきましょう。

もし雨漏り発生箇所の修理・改善を行わずに、放置してしまえば確実に雨漏りが進行し、お住まいの耐久性に悪影響を与えたり、私たちの生活にストレスを与えたりと何一つ良いことはありませんよね。

本来「雨風からご家族を守るもの」であるお住まい。新築の場合、10年未満の雨漏りは瑕疵(欠陥)と定められ法律によってお住まいを建てた建築会社が瑕疵担保責任を負うとされています。それほど建てる側にとっても、また当然お住まいになるご家族にとっても神経質にならざるを得ない雨漏りは一体なぜ起こるのでしょうか?またどのような場所で起こりやすいのでしょうか?

現在雨漏りでお困りの方にとっては、なぜ、どこから雨漏りがしているのかはっきりしなければ心配で仕方ありませんよね。我が家はどうなってしまうのだろう?という不安が常に付きまとってしまいますよね。雨漏り解決の第一歩はまずどこから、なぜ雨漏りが起こってしまったのかを把握することです。こちらのページでは雨漏りが発生する理由について箇所別に解説しています。雨漏りで悩む方たちの不安の一つでもある「雨漏りの原因」についてじっくり理解していきましょう。

【動画で確認「雨漏り原因になりやすい箇所」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「雨漏り原因になりやすい箇所」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

雨漏りは雨水が浸入してくる隙間があるから発生する

雨漏りは外で降った「雨」が、建物内部に浸入することで発生しますよね。

つまり本来は雨水の浸入を防いでいるはずの屋根や外壁、そしてベランダやバルコニーに雨水が浸入する「隙間」があることで発生するのが雨漏りの簡単なメカニズムと言えます。

ではこの「隙間」はなぜ生まれてしまうのでしょうか。

建物には雨漏りを防ぐための「防水」や「雨仕舞」が施され、雨水が建物内部に浸入しないような設計及び施工がされています。例えば雨漏りの発生原因ともなりやすい屋根ですが、スレート屋根の場合屋根の頂点には棟板金という板金が被せられています。また窯業系サイディングの外壁であれば目地にはコーキングが充填され外壁内部への雨水の浸入を防いでいますし、バルコニーやベランダの床面には防水工事が施され、雨漏りを防いでくれています。

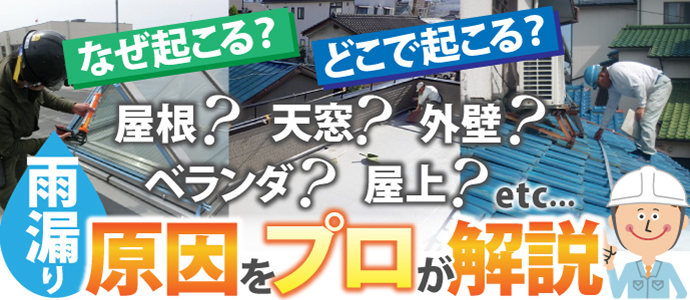

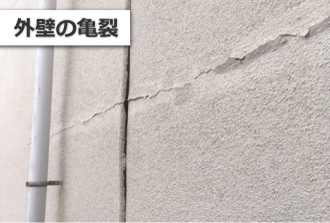

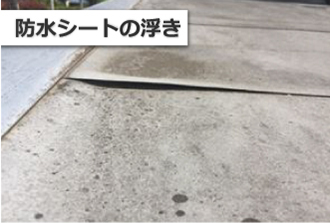

このように雨漏りを防ぐための工夫がいたるところにされているお住まいではありますが雨漏りを防ぐ部材が経年劣化などにより「亀裂」や「浮き」、「剥がれ」、「割れ」といった不具合を起こすことで「隙間」が生まれ、雨漏りの原因となってしまうのです。

つまり本来は雨水の浸入を防いでいるはずの屋根や外壁、そしてベランダやバルコニーに雨水が浸入する「隙間」があることで発生するのが雨漏りの簡単なメカニズムと言えます。

ではこの「隙間」はなぜ生まれてしまうのでしょうか。

建物には雨漏りを防ぐための「防水」や「雨仕舞」が施され、雨水が建物内部に浸入しないような設計及び施工がされています。例えば雨漏りの発生原因ともなりやすい屋根ですが、スレート屋根の場合屋根の頂点には棟板金という板金が被せられています。また窯業系サイディングの外壁であれば目地にはコーキングが充填され外壁内部への雨水の浸入を防いでいますし、バルコニーやベランダの床面には防水工事が施され、雨漏りを防いでくれています。

このように雨漏りを防ぐための工夫がいたるところにされているお住まいではありますが雨漏りを防ぐ部材が経年劣化などにより「亀裂」や「浮き」、「剥がれ」、「割れ」といった不具合を起こすことで「隙間」が生まれ、雨漏りの原因となってしまうのです。

雨漏りはどこで起こりやすいのか?

最も雨漏りの原因となりやすい場所と言えば、屋根ですよね。

雨が降れば確実に濡れる場所ですから、それだけ雨漏りリスクが高くなります。その中でも雨漏りがしやすい場所と言えば「屋根の棟」部分です。

雨が降れば確実に濡れる場所ですから、それだけ雨漏りリスクが高くなります。その中でも雨漏りがしやすい場所と言えば「屋根の棟」部分です。

棟部分からの雨漏り

「棟」とは屋根材が敷かれた面が重なる頂点部分を指します。例えば三角屋根の切り妻屋根であれば二面ある屋根面が重なる頂点部分を指しますし、四面で構成されている寄棟屋根であれば屋根の最上部の頂点を「大棟(おおむね)」、そしてそこから軒先に下がっている頂点を「隅棟(すみむね)」と呼びます。

面と面が重なる部分であり、隙間が必ず存在するわけですがスレート屋根や金属屋根であれば棟板金と呼ばれる板金部材が、瓦屋根であれば棟瓦が設置されています。それらが隙間をカバーし、雨水の浸入を防いでいるのです。

もともと隙間がある場所ですから棟板金が剥がれてしまったり、浮いてしまう、また瓦屋根の棟瓦であれば雨水の浸入を防いでいる漆喰が割れてしまった、剥がれてしまったといったような不具合が発生すれば途端に屋根内部への雨水の浸入が始まり、時間をかけてお住まいの構造部や室内を脅かすことになります。

面と面が重なる部分であり、隙間が必ず存在するわけですがスレート屋根や金属屋根であれば棟板金と呼ばれる板金部材が、瓦屋根であれば棟瓦が設置されています。それらが隙間をカバーし、雨水の浸入を防いでいるのです。

もともと隙間がある場所ですから棟板金が剥がれてしまったり、浮いてしまう、また瓦屋根の棟瓦であれば雨水の浸入を防いでいる漆喰が割れてしまった、剥がれてしまったといったような不具合が発生すれば途端に屋根内部への雨水の浸入が始まり、時間をかけてお住まいの構造部や室内を脅かすことになります。

天窓(トップライト)からの雨漏り

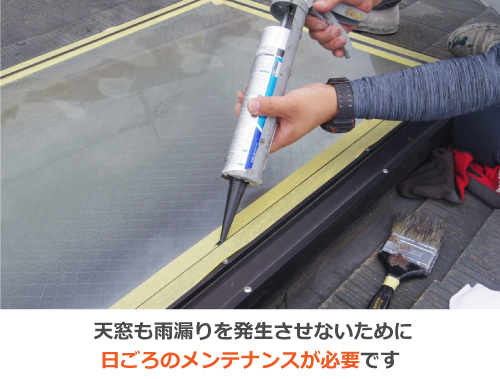

天窓(トップライト)も雨漏りが発生しやすい場所の一つです。採光性が高く、室内を明るくしてくれる天窓も雨漏りしてしまってはお住まいのお荷物になりかねません。

天窓は屋根の下地である野地板に穴を設け、そこにはめ込むような形で設置されています。その周囲には受けた雨水を排水するための水切り板金が取り付けられており、雨漏りを防いでいますが板金であるが故に経年による錆の発生やそれが重症化すると板金に穴が空いてしまうといったことにまで発展します。当然このような状態になれば雨水の浸入を防ぎようがありませんよね。

また板金の継ぎ目に充填されたコーキングが劣化することによる「コーキングの亀裂」や「剥がれ」、そして板金を固定しているビスが浮いてくることによる「ビス穴」も雨漏り原因となり得ます。外観的にもお洒落で、光を取り込んでくれる便利な天窓も実は様々な雨漏り原因を抱えているのです。

天窓は屋根の下地である野地板に穴を設け、そこにはめ込むような形で設置されています。その周囲には受けた雨水を排水するための水切り板金が取り付けられており、雨漏りを防いでいますが板金であるが故に経年による錆の発生やそれが重症化すると板金に穴が空いてしまうといったことにまで発展します。当然このような状態になれば雨水の浸入を防ぎようがありませんよね。

また板金の継ぎ目に充填されたコーキングが劣化することによる「コーキングの亀裂」や「剥がれ」、そして板金を固定しているビスが浮いてくることによる「ビス穴」も雨漏り原因となり得ます。外観的にもお洒落で、光を取り込んでくれる便利な天窓も実は様々な雨漏り原因を抱えているのです。

屋根材の不具合からの雨漏り

屋根からの雨漏りというと例えば「瓦が外れてしまった?」「屋根材が割れたのかな?」など屋根材に何かしらの不具合があるのでは?と考える方が多いかもしれませんね。

先に紹介した棟や天窓など様々な原因が考えられる屋根からの雨漏りですが、ご推察の通り屋根材の不具合も雨漏り原因の一つとなり得ます。

先に紹介した棟や天窓など様々な原因が考えられる屋根からの雨漏りですが、ご推察の通り屋根材の不具合も雨漏り原因の一つとなり得ます。

瓦屋根、スレート屋根、金属屋根など屋根材の種類は様々ですが、屋根面にはそれぞれ屋根材が葺かれ、屋根を形成しています。これら屋根材は屋根の「一次防水」の役割を持ち、雨水の浸入を真っ先に防いでくれています。しかし「屋根材が剥がれた」「割れた」「ずれた」といった不具合が発生すれば形のない雨水はわずかな不具合箇所から遠慮なく浸水してきます。

ご自宅の屋根は瓦屋根?スレート屋根?金属屋根?屋根材別で補修方法やメンテナンス方法を確認しておきましょう。

ご自宅の屋根は瓦屋根?スレート屋根?金属屋根?屋根材別で補修方法やメンテナンス方法を確認しておきましょう。

瓦屋根の雨漏り原因と補修方法はこちら>>

スレート屋根の雨漏り原因と補修方法こちら>>

トタン屋根の雨漏り原因と補修方法こちら>>

セメント瓦・モニエル瓦の雨漏り原因と補修方法こちら>>

室内への雨漏りが発生する前にその兆候が表れやすい破風・鼻隠しの補修・メンテナンス方法についてはこちらの専門記事もご覧ください。

室内への雨漏りが発生する前にその兆候が表れやすい破風・鼻隠しの補修・メンテナンス方法についてはこちらの専門記事もご覧ください。

雨樋が正確に働くことは、雨漏りを未然に防ぐためにも重要です。雨樋の補修・メンテナンス方法についてはこちらの専門記事をご覧ください。

雨樋が正確に働くことは、雨漏りを未然に防ぐためにも重要です。雨樋の補修・メンテナンス方法についてはこちらの専門記事をご覧ください。

重症化しやすい外壁からの雨漏りは早期発見・早期解決が鉄則です。外壁からの雨漏り補修とメンテナンス方法についての専門記事もご覧ください。

重症化しやすい外壁からの雨漏りは早期発見・早期解決が鉄則です。外壁からの雨漏り補修とメンテナンス方法についての専門記事もご覧ください。

外壁との取り合い・笠木などデリケートな箇所が多いベランダ・バルコニー。ベランダ・バルコニーの補修とメンテナンスについての専門記事はこちらをご覧ください。

外壁との取り合い・笠木などデリケートな箇所が多いベランダ・バルコニー。ベランダ・バルコニーの補修とメンテナンスについての専門記事はこちらをご覧ください。

雨漏りは原因究明が大切です。ご自身や、大工仕事の得意な方が判断・修理することは被害拡大の恐れもあります。アメピタの雨漏り無料点検をご活用いただき、経験豊富なプロにお任せください。

雨漏りは原因究明が大切です。ご自身や、大工仕事の得意な方が判断・修理することは被害拡大の恐れもあります。アメピタの雨漏り無料点検をご活用いただき、経験豊富なプロにお任せください。

またスレート屋根や金属屋根、セメント瓦などは定期的に塗装を行うことで屋根材の防水性を維持していますが、塗膜が剥がれてしまうことで防水性を失い、屋根材自体が水を吸い込むことで下地を傷めつけてしまったり、屋根材の耐久性を弱め亀裂や割れを発生させやすくなることにも繋がります。雨水浸入の直接的な原因は「亀裂」や「割れ」だとしても塗装がその原因を作ってしまっていることもあるのです。

瓦屋根の雨漏り原因と補修方法はこちら>>

スレート屋根の雨漏り原因と補修方法こちら>>

トタン屋根の雨漏り原因と補修方法こちら>>

セメント瓦・モニエル瓦の雨漏り原因と補修方法こちら>>

破風・鼻隠しからの雨漏り

破風、鼻隠しと聞いてもどこのことかわからないという方も多いのではないでしょうか。

破風は「はふ」と読み、三角屋根(切り妻屋根)の妻側(横から見て三角部分)部分を指します。鼻隠しとは「はなかくし」と読み、屋根の軒先部分、雨樋が取り付けられている下地部分を指します。

破風は「はふ」と読み、三角屋根(切り妻屋根)の妻側(横から見て三角部分)部分を指します。鼻隠しとは「はなかくし」と読み、屋根の軒先部分、雨樋が取り付けられている下地部分を指します。

屋根面と比較するとその面積は狭い箇所ではありますが、屋根同様、雨水が当たるということに違いはありません。破風は構造上直接雨風が当たりやすい場所にありますし、鼻隠しについては雨樋が設置されているため直接風雨が当たることは破風に比べると少ないものの、もし雨樋に詰まりがあり雨水がオーバーフローしてしまうようなことがあれば集中的に雨水を浴びる形となります。

素材としては木材や窯業系建材が多く、塗装によって防水性を維持しているため塗膜が剥がれて色褪せが始まることで破風自体に雨水が染み込むようになり素材の劣化・腐食を進めることになります。雨水の吸水と乾燥を繰り返せば、素材が変形し反りや剥がれがといった不具合が隙間を生み、雨漏りへと発展していくこととなります。

また板金にてカバーされているお住まいもありますが、経年劣化で「板金が浮いている」「釘が抜けてしまっている(浮いてしまっている)」といったことから板金内部への雨水の浸入を許してしまえば、同様に内部の木材の劣化や腐食を進めることになり結果として雨漏りへと発展してしまいます。また板金特有の不具合として塗膜の剥がれ箇所から錆が発生し、重症化することで錆から穴あきにまで発展すれば雨水の浸入を止めることはできないことは容易に想像できてしまいますね。

いずれにしても浸入した雨水が腐食を進めてしまえば破風や鼻隠しが崩れ落ちてしまったり、軒天の劣化を進めることにもなります。

素材としては木材や窯業系建材が多く、塗装によって防水性を維持しているため塗膜が剥がれて色褪せが始まることで破風自体に雨水が染み込むようになり素材の劣化・腐食を進めることになります。雨水の吸水と乾燥を繰り返せば、素材が変形し反りや剥がれがといった不具合が隙間を生み、雨漏りへと発展していくこととなります。

また板金にてカバーされているお住まいもありますが、経年劣化で「板金が浮いている」「釘が抜けてしまっている(浮いてしまっている)」といったことから板金内部への雨水の浸入を許してしまえば、同様に内部の木材の劣化や腐食を進めることになり結果として雨漏りへと発展してしまいます。また板金特有の不具合として塗膜の剥がれ箇所から錆が発生し、重症化することで錆から穴あきにまで発展すれば雨水の浸入を止めることはできないことは容易に想像できてしまいますね。

いずれにしても浸入した雨水が腐食を進めてしまえば破風や鼻隠しが崩れ落ちてしまったり、軒天の劣化を進めることにもなります。

鼻隠しからの漏水は雨樋の不具合や排水不良とも大きく相関関係があります。適切に地上、下水への排水を促す雨樋が詰まっていることによって溢れ出た雨水が鼻隠しを濡らす、樋受け金具の不具合によって雨水が金具を伝って鼻隠しを濡らすといった具合です。

お住まいに取り付けられている部材一つ一つには意味があり、正確に仕事をさせるような施工がされています。もちろん雨樋もその一つです。特に雨樋は雨水を取り扱う部材であるため不具合があれば、雨水による悪影響が必ずどこかに出てきます。雨が降った日に「雨水がバシャバシャと溢れている」「雨樋の隙間から水が落下している」など本来の役割を果たせていない状態を見かけたら早急に専門業者に点検を依頼するようにしましょう。

陸屋根は雨漏りしやすいという事実

ここまで屋根で雨漏りしやすい箇所、またその原因について見てきました。雨を直接受ける屋根だからこそ様々な箇所が雨漏り原因となり得ることをご理解いただけましたね。

また屋根には雨漏りがしやすい形状の屋根もあります。それは「陸屋根」です。屋上がある建物というとイメージがつきやすいかもしれませんね。

戸建てだけではなく屋上のあるビルやマンションなども陸屋根です。例えば太陽光発電システムなどの設備を置いたり、洗濯物干し場として活用したり、屋上庭園を楽しんだりと様々な用途に使用できるというメリットがある反面、他の形状の屋根と比較しても傾斜がないため「雨水に触れている時間が長くなる」「雨水がたまりやすい」といったデメリットが雨漏りを引き起こしてしまうことがあります。

また屋根には雨漏りがしやすい形状の屋根もあります。それは「陸屋根」です。屋上がある建物というとイメージがつきやすいかもしれませんね。

戸建てだけではなく屋上のあるビルやマンションなども陸屋根です。例えば太陽光発電システムなどの設備を置いたり、洗濯物干し場として活用したり、屋上庭園を楽しんだりと様々な用途に使用できるというメリットがある反面、他の形状の屋根と比較しても傾斜がないため「雨水に触れている時間が長くなる」「雨水がたまりやすい」といったデメリットが雨漏りを引き起こしてしまうことがあります。

また建物内部への雨水の浸入を防いでいる床面はウレタンやFRP、またシートなどの防水工事によって防水層が形成され、さらにトップコートによって防水層が保護されていますが紫外線や熱を浴びることによって経年劣化を放置してしまえば「亀裂」「ひび割れ」、「塗膜や防水シートの剥がれ」といった不具合を発生させます。陸屋根の防水や防水層によって守られているため防水層に不具合が起これば、すなわち雨漏りが始まってしまうことを意味します。トップコートは5年程度に一度、また防水層についてもそれぞれの防水工事の耐用年数に合わせたメンテナンスが必要です。

お住まいの外装の中でもっとも面積の広い外壁も雨漏り発生箇所になり得ます

雨を受け止めるような形で存在する屋根は、その性質上どうしても雨漏りが多くなることはご理解いただけると思います。

しかし外壁となると「そんなに雨が当たる場所ではないから雨漏りなんてあるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、外壁からの雨漏りも実は非常に多いのです。しかも外壁からの雨漏りには、

台風の時だけ発生

台風の時だけ発生

強風を伴った大雨の日だけ発生

強風を伴った大雨の日だけ発生

といった特徴があるのです。何となくわかりますでしょうか?

そうです。風を伴わない雨であれば屋根で受けた雨は雨樋から地上へと排水されるためそこまで外壁が雨の影響を受けることはありません。しかし台風や強風時といった状況下では話が変わってきますよね。「横殴りの雨」が外壁を打ち付けるのです。

また天候とは関係ありませんが、雨樋に「割れ」や「外れ」などの不具合があれば、そこから漏れた雨水が外壁に直接かかることにもなります。(雨樋の補修はこちら≫)

屋根と比べて二倍以上の面積を持つ外壁ですから、大量に浴びた雨水がいたるところで雨漏りを引き起こしてしまう可能性があるのです。雨漏りが起きるということは「隙間」があるということですが、では外壁ではどのような箇所に隙間が生まれやすく、雨漏り発生箇所となり得るのでしょうか。

しかし外壁となると「そんなに雨が当たる場所ではないから雨漏りなんてあるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、外壁からの雨漏りも実は非常に多いのです。しかも外壁からの雨漏りには、

台風の時だけ発生

台風の時だけ発生 強風を伴った大雨の日だけ発生

強風を伴った大雨の日だけ発生といった特徴があるのです。何となくわかりますでしょうか?

そうです。風を伴わない雨であれば屋根で受けた雨は雨樋から地上へと排水されるためそこまで外壁が雨の影響を受けることはありません。しかし台風や強風時といった状況下では話が変わってきますよね。「横殴りの雨」が外壁を打ち付けるのです。

また天候とは関係ありませんが、雨樋に「割れ」や「外れ」などの不具合があれば、そこから漏れた雨水が外壁に直接かかることにもなります。(雨樋の補修はこちら≫)

屋根と比べて二倍以上の面積を持つ外壁ですから、大量に浴びた雨水がいたるところで雨漏りを引き起こしてしまう可能性があるのです。雨漏りが起きるということは「隙間」があるということですが、では外壁ではどのような箇所に隙間が生まれやすく、雨漏り発生箇所となり得るのでしょうか。

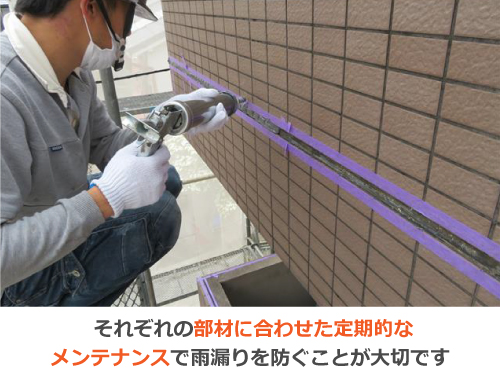

●外壁の目地

●窓サッシや換気扇フードのシーリング部分

●外壁のクラック(ひび)

●屋根やバルコニー手摺などとの取り合い部分

●幕板

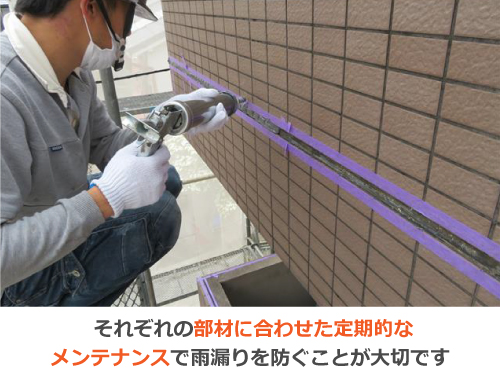

窯業系サイディングや金属サイディング、モルタル、タイルなど外壁材にはいくつかの種類がありますが、いずれの外壁であったとしても「外壁からの雨漏り」という点において弱点部分は共通しています。

本来であればあらかじめそういた部分に対してそれぞれの部材に合わせた定期的なメンテナンスを行い、雨漏りを防いでいくことが正しいお住まいの維持管理方法であることに間違いはありませんね。しかも外壁からの雨漏りは症状が顕在化するまでに時間がかかるという特徴があります。それは屋根の場合と違い、外壁から浸入した雨水は水平方向に進まない限り、室内の壁に雨染みを作ることができないからです。

屋根であれば重力に従い、落ちてきた雨漏りが屋根から小屋裏、室内天井といった形で室内まで到達しますが、外壁から浸入した雨水が室内の壁にその姿を現すまでには含水した雨水が少しずつ水平方向にも移動を進め、さらに防水紙や断熱材を通り抜け必要があることも考えると症状発覚まで時間がかかるということをご理解いただけるのではないでしょうか。そのせいもあり外壁からの雨漏りは気づきにくく、また室内側で症状を表した時には既に外壁内部の腐食が相当進んでいるという可能性もあるのです。

本来であればあらかじめそういた部分に対してそれぞれの部材に合わせた定期的なメンテナンスを行い、雨漏りを防いでいくことが正しいお住まいの維持管理方法であることに間違いはありませんね。しかも外壁からの雨漏りは症状が顕在化するまでに時間がかかるという特徴があります。それは屋根の場合と違い、外壁から浸入した雨水は水平方向に進まない限り、室内の壁に雨染みを作ることができないからです。

屋根であれば重力に従い、落ちてきた雨漏りが屋根から小屋裏、室内天井といった形で室内まで到達しますが、外壁から浸入した雨水が室内の壁にその姿を現すまでには含水した雨水が少しずつ水平方向にも移動を進め、さらに防水紙や断熱材を通り抜け必要があることも考えると症状発覚まで時間がかかるということをご理解いただけるのではないでしょうか。そのせいもあり外壁からの雨漏りは気づきにくく、また室内側で症状を表した時には既に外壁内部の腐食が相当進んでいるという可能性もあるのです。

意外に多い!?ベランダ・バルコニーも雨漏り発生の主な箇所

お住まいを囲っている屋根、外壁。雨漏りというと「屋根か外壁からでしょ?」と思われている方が実際は多いのではないでしょうか。しかし外壁から外に突き出た形で取り付けられているベランダやバルコニーも雨漏り原因となることが非常に多いのです。

雨漏りの現場調査にお伺いするケースとしては「屋根のない」バルコニーからの雨漏りが圧倒的に多く、

雨が降った際にバルコニー全体が雨水に晒されてしまう

雨が降った際にバルコニー全体が雨水に晒されてしまう

南側に面していることから太陽の熱や紫外線に晒されやすい

南側に面していることから太陽の熱や紫外線に晒されやすい

このような特徴・環境が雨漏りを引き起こす一因となってしまっています。つまり経年劣化が起きやすい環境にある上に、雨が降れば遮るものがなく雨を浴び続けることになるわけですね。環境としては大変過酷な環境にあることをご理解いただけると思いますが、それではどのような場所で雨漏りが起こりやすいのでしょうか。

雨が降った際にバルコニー全体が雨水に晒されてしまう

雨が降った際にバルコニー全体が雨水に晒されてしまう 南側に面していることから太陽の熱や紫外線に晒されやすい

南側に面していることから太陽の熱や紫外線に晒されやすいこのような特徴・環境が雨漏りを引き起こす一因となってしまっています。つまり経年劣化が起きやすい環境にある上に、雨が降れば遮るものがなく雨を浴び続けることになるわけですね。環境としては大変過酷な環境にあることをご理解いただけると思いますが、それではどのような場所で雨漏りが起こりやすいのでしょうか。

●床(防水層)

●笠木

●外壁と笠木、窓枠と防水層の立ち上がり、 防水層と排水ドレン周りなどの「取り合い」

●手すり壁や袖壁の不具合

バルコニーやベランダのもう一つの特徴は屋根や外壁と比較して多くの部材によって構成されているため構造上複雑な絡みが多いということです。上記はバルコニーやベランダで雨漏り発生箇所となりやすい場所となりますが、それぞれの部材が複雑に絡んでいることから例えば手すり壁や袖壁に原因があり、手すり壁や袖壁を直す際に原因ではない笠木まで交換が必要になったりするケースがあるなど一箇所直そうとするとそこだけでは済まず別の箇所の補修も必要となるケースも多いのがバルコニー、ベランダの雨漏りの特徴となります。

雨漏りが起こっているということは防水紙も劣化しているということ

さて、屋根、外壁そしてベランダ・バルコニーからの雨漏り発生の理由・原因箇所を見てきました。雨漏りが起こるということはどこかに雨漏りの浸入口となる「隙間」があるために、そこが原因箇所となっているということで話を進めてきました。 もちろん間違ってはいませんが、「雨漏り」は実はもう少し複雑なのです。

ここまで読んだ皆さんの中には、

「瓦が割れてしまった・・・」

「外壁に大きなクラック(ひび)が発生した・・・」

など雨水の浸入口があるとそこから雨水が入り込み、すぐ雨漏りとして木材を弱らせる、室内に雨染みを作るといった被害を生むと想像されていらっしゃる方もいるかもしれません。

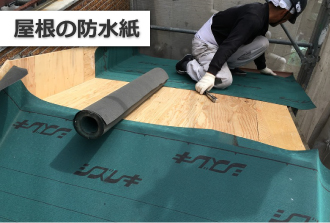

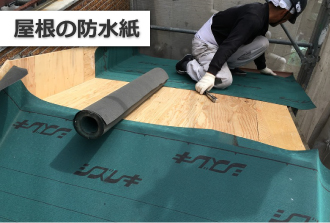

しかし屋根や外壁の内部には、室内への雨水浸入を防いでいる「防水紙」が敷かれています。「屋根材の不具合からの雨漏り」部分の説明で”一次防水”という話がありましたが屋根も外壁も100%雨水をシャットアウトできることばかりではありません。

そもそも屋根には湿気排出のため屋根材の重なり部分には必ず隙間が設けられていますし、外壁についてもシーリングの亀裂や外壁のクラックなどができてしまう事は想定されたうえで屋根・外壁といった一次防水で防ぎきれない雨水を構造体や室内に達しないよう最後の砦として防水紙が存在しているのです。ということは、つまり室内にまで雨水が達して雨染みができているということは、どこかで防水紙の破れや剥がれといった不具合があり、雨水が防水紙を通過してしまっている「隙間」が存在していることを意味します。

ここまで読んだ皆さんの中には、

「瓦が割れてしまった・・・」

「外壁に大きなクラック(ひび)が発生した・・・」

など雨水の浸入口があるとそこから雨水が入り込み、すぐ雨漏りとして木材を弱らせる、室内に雨染みを作るといった被害を生むと想像されていらっしゃる方もいるかもしれません。

しかし屋根や外壁の内部には、室内への雨水浸入を防いでいる「防水紙」が敷かれています。「屋根材の不具合からの雨漏り」部分の説明で”一次防水”という話がありましたが屋根も外壁も100%雨水をシャットアウトできることばかりではありません。

そもそも屋根には湿気排出のため屋根材の重なり部分には必ず隙間が設けられていますし、外壁についてもシーリングの亀裂や外壁のクラックなどができてしまう事は想定されたうえで屋根・外壁といった一次防水で防ぎきれない雨水を構造体や室内に達しないよう最後の砦として防水紙が存在しているのです。ということは、つまり室内にまで雨水が達して雨染みができているということは、どこかで防水紙の破れや剥がれといった不具合があり、雨水が防水紙を通過してしまっている「隙間」が存在していることを意味します。

屋根や外壁に寿命があるように、防水紙にも寿命があります。半世紀ほど持つ防水紙も存在しますが新築で使われているものはほとんどが15年~20年程度で寿命を迎えます。この防水紙が役割を果たさなくなると屋根、外壁にとって一大事になるわけですね。

雨漏りの点検を依頼し、ご提案・お見積りをいただく際には防水紙の交換が必要になるのかといったことも気にしてみましょう。もしそういった話が業者からなければ質問をしてみることをお勧めします。時間をかけて雨染みを広げている雨漏りを目の前にして、安易に「被害箇所をちょっとシーリングで埋めておけば大丈夫ですよ」と言ってくる業者はもしかしたら経験・そしてお住まいの構造に対する知識があまりない業者である可能性も否定できません。

雨漏りによって防水紙はおろか構造体を腐食させてしまうようなことがあればそもそもお住まいの強度にも関わる重大な事案です。点検は実績のある専門業者にご依頼することをお勧めします。

雨漏りの点検を依頼し、ご提案・お見積りをいただく際には防水紙の交換が必要になるのかといったことも気にしてみましょう。もしそういった話が業者からなければ質問をしてみることをお勧めします。時間をかけて雨染みを広げている雨漏りを目の前にして、安易に「被害箇所をちょっとシーリングで埋めておけば大丈夫ですよ」と言ってくる業者はもしかしたら経験・そしてお住まいの構造に対する知識があまりない業者である可能性も否定できません。

雨漏りによって防水紙はおろか構造体を腐食させてしまうようなことがあればそもそもお住まいの強度にも関わる重大な事案です。点検は実績のある専門業者にご依頼することをお勧めします。

原因を確実に突き止めるためにプロによる点検・調査を依頼しましょう

お住まいには実にたくさんの雨漏り発生箇所、またそれぞれの原因があるということをご理解いただけたのではないでしょうか。お住まいを維持し、雨漏りに悩まないようにするということは、こうした多くの場所に気を配るということでもあります。

想像すると大変な気もしてしまいますよね。もしまだ雨漏りに悩まれていないようであれば5年程度に一度、台風などの災害発生後、など定期的に専門業者による点検を受けるようにしましょう。そして劣化や不具合が見られる箇所は未然に雨漏りを防ぐためにも、その兆候が小さなうちに目を摘んでおきましょう。そして今現在雨漏りでお困りの方はご自身でDIYで直す、誰でもいいから大工仕事が得意な人に任せるといったことは避け、専門業者に原因究明のため点検・調査をまずは依頼しましょう。

雨漏りは原因究明が第一です。「どこで」「どんな不具合があり」雨漏りが発生したのかを正確に把握しなければ、適切な修理を行えませんよね。意味のない修理を行えば費用を掛けたにもかかわらず、いつまでも雨漏りに悩まされることになります。もちろんアメピタにご連絡いただければ最短で点検・調査にお伺いいたします。ぜひご活用ください。

想像すると大変な気もしてしまいますよね。もしまだ雨漏りに悩まれていないようであれば5年程度に一度、台風などの災害発生後、など定期的に専門業者による点検を受けるようにしましょう。そして劣化や不具合が見られる箇所は未然に雨漏りを防ぐためにも、その兆候が小さなうちに目を摘んでおきましょう。そして今現在雨漏りでお困りの方はご自身でDIYで直す、誰でもいいから大工仕事が得意な人に任せるといったことは避け、専門業者に原因究明のため点検・調査をまずは依頼しましょう。

雨漏りは原因究明が第一です。「どこで」「どんな不具合があり」雨漏りが発生したのかを正確に把握しなければ、適切な修理を行えませんよね。意味のない修理を行えば費用を掛けたにもかかわらず、いつまでも雨漏りに悩まされることになります。もちろんアメピタにご連絡いただければ最短で点検・調査にお伺いいたします。ぜひご活用ください。

雨漏りの理由・原因箇所をプロが解説まとめ

雨漏りは屋根や外壁、またはベランダやバルコニーに雨水が浸入する「隙間」があることで発生します

雨漏りは屋根や外壁、またはベランダやバルコニーに雨水が浸入する「隙間」があることで発生します

雨漏りの原因箇所第一位は「屋根」、その屋根の中でも棟部分、天窓(トップライト)回り、屋根材の不具合、破風・鼻隠しや雨漏り原因となりやすい場所と言えます

雨漏りの原因箇所第一位は「屋根」、その屋根の中でも棟部分、天窓(トップライト)回り、屋根材の不具合、破風・鼻隠しや雨漏り原因となりやすい場所と言えます

傾斜のない陸屋根はその形状から雨漏りがしやすい屋根と言えます

傾斜のない陸屋根はその形状から雨漏りがしやすい屋根と言えます

外壁からの雨漏りは台風時や強風を伴う雨天時などに発生するといった特徴があります

外壁からの雨漏りは台風時や強風を伴う雨天時などに発生するといった特徴があります

目地、窓サッシや換気扇フードのシーリング部分、外壁のクラック、取り合い部分などが外壁において雨漏りが起きやすい箇所です

目地、窓サッシや換気扇フードのシーリング部分、外壁のクラック、取り合い部分などが外壁において雨漏りが起きやすい箇所です

バルコニーは屋根がないため紫外線を常に浴び、雨天時は遮るものがないため雨晒しになることから非常に雨漏りが発生しやすい箇所です

バルコニーは屋根がないため紫外線を常に浴び、雨天時は遮るものがないため雨晒しになることから非常に雨漏りが発生しやすい箇所です

バルコニーからの雨漏りは床からだけではなく笠木や取り合い部分、手すり壁や袖壁の不具合などが考えられます

バルコニーからの雨漏りは床からだけではなく笠木や取り合い部分、手すり壁や袖壁の不具合などが考えられます

雨漏りがしているということは防水紙の劣化を疑う必要があります。業者による点検時には防水紙の交換についても質問してみましょう

雨漏りがしているということは防水紙の劣化を疑う必要があります。業者による点検時には防水紙の交換についても質問してみましょう

ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00

0120-991-887

棟板金が原因の雨漏りについてはこちら>>

瓦屋根の雨漏り原因と解決策についてはこちら>>