雨漏りの原因はFRP防水の劣化?施工事例から補修・メンテナンスまで徹底解説!

ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00

0120-991-887

2025年5月30日更新

「ベランダの表面がひび割れている」

「膨らんでいる、剥がれている」

その症状、もしかするとFRP防水の劣化による雨漏りの兆候かもしれません。

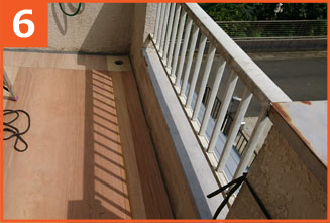

住宅のバルコニーやベランダ、屋上に多く採用されているFRP防水は、高い防水性能と耐久性が魅力ですが、紫外線や日常の使用によって徐々に劣化が進むと雨漏りを引き起こします。

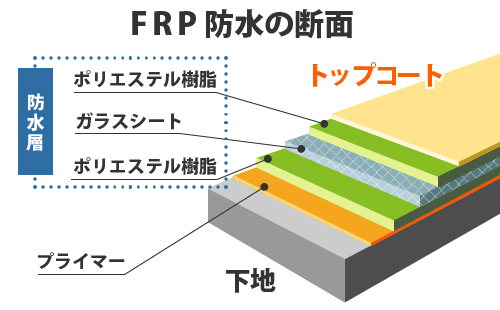

そもそもFRP防水ってどんなもの?

その特徴や、劣化による雨漏りの原因、具体的な補修方法、そして長く安心して使い続けるためのメンテナンスのポイントまで詳しく解説します。

FRP防水は、ウレタン防水と同じように、液体の防水材を塗ることで防水層を作る「塗膜防水」の一種です。

建物には、ウレタン防水、シート防水、アスファルト防水など、様々な防水工事があります。

シート防水のようにシートを貼り合わせるのではなく、液体で継ぎ目がなく、一枚のきれいな防水層を作れるのがFRP防水です。

デコボコした場所や障害物があっても、液体のFRPならしっかり密着して防水層を作ることができるのも特徴です。

FRP防水のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・高耐久で防水効果が長続きする ・軽くて建物への負担が少ない ・塗膜が早く固まるため工事期間が短い |

・伸縮性が低くひび割れやすい ・紫外線に弱い ・費用が比較的高い |

FRP防水は、非常に耐久性が高く、適切な管理を行えば長期間にわたって防水機能を保つことができる優れた防水方法です。

しかし、そんなFRP防水にも弱点があります。

それは、紫外線に対する耐性があまり高くないという点です。

屋根のない屋上やベランダ、バルコニーなどは、日々強い紫外線にさらされています。

FRP防水はこうした過酷な環境下で使われることが多く、その影響を受けて徐々に劣化が進行してしまうのです。

劣化の連鎖

①トップコートが経年劣化で剥がれる。※断面図

②防水層が露出し、直接ダメージを受け始める。

③防水層にひび割れなどが発生し、防水機能が低下する。

④最終的に雨漏りにつながる。

FRP防水は、最終的に仕上げ材としてトップコートが塗布されています。

このトップコートは、外部の環境から防水層を守る大切な役割を果たしていますが、紫外線や風雨の影響を受けることで徐々に劣化し、剥がれてしまうことがあります。

トップコートが剥がれると、防水層がむき出しの状態になり、直接紫外線や雨水が当たるようになります。

すると防水層そのものの劣化が加速し、やがてひび割れや剥離が発生。

こうしたダメージが進行していくことで、屋上やバルコニーの防水機能が失われ、最終的に

は室内への雨漏りという深刻なトラブルにつながってしまうのです。

FRP防水の劣化とはどのような姿を見せるのか、写真と一緒に詳しくご紹介いたします。

FRP防水の劣化で最初に現れやすいのが、トップコートのひび割れです。

これは経年劣化によって表面に細かな亀裂が生じるもので、「このままでは雨漏りしてしまうのでは」とご不安になられるお客様も多くいらっしゃいます。

ただ、この段階ではまだ防水層自体が破損しているわけではないため、直ちに雨漏りに発展する可能性は高くありません。

とはいえ、トップコートは防水層を保護する役割を担っているため、放置してしまえば防水層がむき出しとなり、紫外線や雨水に直接さらされることになります。

劣化をさらに進行させる原因となりますので、早めのご相談・対処が重要です。

ベランダやバルコニーのように人が頻繁に出入りする場所では、トップコートの表面が少しずつすり減っていきます。

特に出入り口付近や、洗濯物を干すために人がよく通る場所などは、摩耗が進行しやすい箇所といえるでしょう。

このような摩耗は、日常の使用による自然な劣化で、避けがたい部分もあります。

しかし、摩耗が進むと防水層が表面に露出してしまい、ひび割れなどのダメージを受けやすくなるので、摩耗が目立つようになってきたらトップコートの塗り直し時期とお考えいただくのがよいでしょう。

→トップコートの塗り直し補修事例

トップコートが部分的に剥がれ落ちている状態も、注意が必要な劣化のサインです。

剥がれの範囲が広がり、ガラス繊維(FRPマット)が見えてしまっているような状態は特に要注意。

防水層そのものにも深刻なダメージが及んでいる可能性があります。

このような状態を放置してしまうと、防水層に穴があき、そこから雨水が侵入して雨漏りを引き起こすリスクが高まります。早急な補修が必要です。

→トップコートの剥がれの補修事例

防水層が部分的に膨らんでいたり、浮いているような症状が見られることもあります。

これは、防水層と下地の間に空気や水分が入り込むことで発生する現象です。

FRP防水は「密着工法」といって、下地にしっかりと密着させることが基本ですが、密着が不十分だった場合、温度差による空気の膨張や雨水の影響によって防水層が持ち上げられてしまうことがあります。

他にも、雨漏りによって下地が湿気を含み、その水分が蒸発することで防水層を押し上げ、膨らみを生じさせることもあります。

いずれにせよ、このような症状が見られた場合には、防水層の内部に問題が発生している可能性があるため、雨漏り専門の業者に早めの点検を依頼することをおすすめします。

→浮き・膨れが発生した補修事例

すでに室内への雨漏りが確認されている場合には、防水層だけでなく、下地や構造体にまで水が浸透してしまっている可能性があります。

こうしたケースでは、単なる防水層の補修では済まないことも多く、下地が腐食していたり、構造材にまでダメージが及んでいることも考えられます。

雨漏りの箇所を踏むと「ブカブカとした感触がある」など、明らかに構造の劣化を感じる場合は特に注意が必要です。

この段階では、防水のやり直しに加え、下地や建物の強度を確認したうえでの補修工事が必要となります。

建物全体の寿命にも関わる重大なトラブルですので、できる限り早急な対応が求められます。

→雨漏りが発生したFRP防水の補修事例

トップコートを塗る前の準備として苔や汚れを洗い流す高圧洗浄、研磨による下地調整、塗料の密着を高めるための油膜除去を行います。

油膜除去には、有機溶剤(アセトンがよく使われます)を不要な布やローラーに染み込ませ、拭くことで油分を除去します。

まずはプライマーを塗布し、下地と上塗り塗料の密着性を高めます。

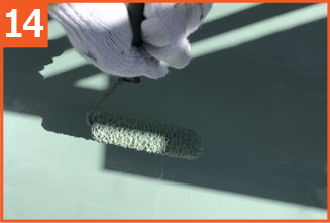

プライマーによる下塗りが終わったら、トップコートを2回にわたって塗り上げます。

「トップコートの塗布ぐらいはDIYで」と考えられる方もいらっしゃるようですが、アセトンや塗料などは適切な取り扱いが求められるうえに、下地調整などがきちんと行われなければすぐ剥がれてしまいます。

必ずプロにお任せください。

トップコートが剥がれ、中の防水層が完全に露出してしまっています。

苔の繁殖もあり、長い期間剥がれが放置されてしまった状態を物語っています。

雨漏りに発展する前にFRP防水の再施工を行い、ベランダの防水性を復活させます。

トップコートの塗り替え時と同様ですが、下地処理が防水工事の耐久性を左右するといっても過言ではありません。

サンダーやアセトンで剥離箇所のケレン、そして油膜除去を行います。

下地調整が完了したら防水層を作っていきます。

まずはプライマーの塗布を行います。

そしてガラスマットを貼り、ポリエステル樹脂で固めたら樹脂内に残った気泡を除去します。

そして研磨を行い、トップコートを塗っていきます。

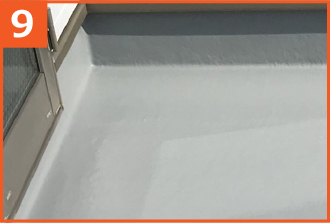

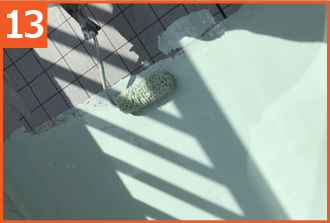

FRP防水の最終工程であるトップコートの塗布です。

見た目の調整だけではなく、紫外線に弱いFRP防水層を保護してくれる役割を持つトップコート。

先述もしましたが、完工後は5年程度に一度塗り替えを行い、ベランダの防水性を維持していきます。

浮きが見られる部分に印をつけ、サンダーで切除し、防水層を剥がします。

切除部分にプライマーを塗布し、FRP防水の特徴でもあるガラスシートを貼り付けます。

切除した部分とそうでない部分とで凸凹ができないようガラスシートを二枚貼り付け高さをあわせたら、ガラスシートに樹脂を染み込ませ固めていきます。

不陸の調整を行った後にバルコニー全面にガラスマットを貼り付け、こちらも樹脂を塗布し固めていきます。

改めて切除部分と既存の床面とで段差ができるため、パテで不陸を埋めていきます。

また既存のひび割れや凸凹を残さないよう2プライでガラスマットを二層貼り付け、中塗りしました。

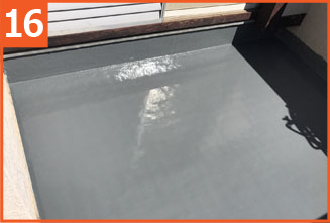

最後に保護剤としてトップコートを塗り完工です。

色はグレーを採用しましたが、グレー以外でもグリーン系やブルー系、アイボリー系などをお選びいただくことができます。

防水層が裂けて割れてしまったことにより、雨漏りが発生したバルコニーの改修工事です。

下地補修も含めて早急なメンテナンスが必要な状態でした。

今回はFRP防水からウレタン防水通気緩衝工法へのリフォームのご紹介です。

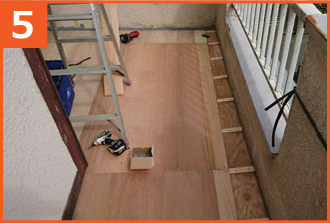

既存のFRP防水層を剥がしていきます。

割れ目部分にあたる下地を確認したところ、相当な腐食が進み、穴が空いてしまっている状態でした。

既存の下地は再利用できないため、新しい下地へ張り替えますが、排水を促すために適切な勾配をつけることが非常に重要です。

一見平らに見えるバルコニーでも、勾配がなければ雨水が排水口へ流れず溜まってしまうからです。

防水工事は単に塗料を塗るだけでなく、このような排水計画も考慮に入れて施工を進めます。

通気緩衝工法は、下地に通気緩衝シートを張るのですが、密着をより良くする為にプライマーを立ち上がり部分も含めて塗っていきます。

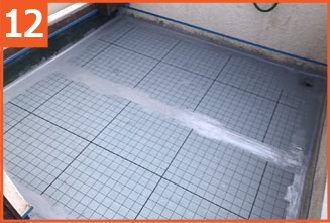

次に通気緩衝シートを貼り付けていきます。

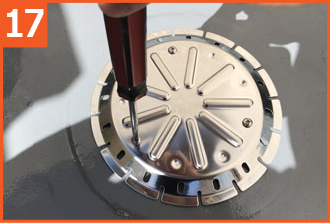

全体に貼り付け終わったら、排水口部分に改修ドレンを設置します。

ハンマーでたたいて成形し、シートと密着させます。

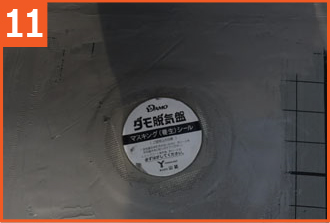

通気緩衝工法の最大の特徴は通気緩衝シートと脱気盤(または脱気筒)を設置することです。

これらを設置することで、下地と塗膜の密着を避け、水蒸気の排出口を作ることで塗膜の膨れを防ぐ効果があります。

また、シートの結合部にウレタンを塗布し、シートの隙間をなくします。

床面、立ち上がり部分にウレタン防水材を塗布し、防水層を形成します。

ウレタン防水の通気緩衝工法では二度塗りを行い、より強い防水層を作ります。

FRP防水同様、紫外線に弱いため防水層を保護するためのトップコートを塗る必要があります。

またトップコートはウレタン防水でも同様に5年程度に一度の塗り替えが必須となります。

脱気盤のトップと排水口のごみ除けの設置を行い、FRP防水からウレタン防水通気緩衝工法へのリフォームが完工です。

実は屋上やバルコニー、ベランダの雨漏りの原因は防水層の劣化もそうですが、ドレン(排水口)の詰まりも代表的な雨漏り原因の一つです。

ゴミや落ち葉などの詰まりにご注意いただき、定期的な掃除を欠かさないようにしましょう。

→ドレンの詰まりによる雨漏り原因とメンテナンス

お客様のご予算やご希望、お住まいの状態を踏まえてアメピタでは最適なご提案をさせていただきます。

雨漏り被害が室内にまで進展してしまっている場合の内装工事も対応しておりますのでご安心ください!

丈夫でデコボコも気にしないFRP防水ですが、実はどんな場所でも施工できるわけではありません。

FRP防水の大きな特徴は、非常に硬くて伸び縮みしにくいことです。

そのため、以下のような場所では施工ができません。

☑木造住宅の広い屋上やバルコニー

地震などで建物が動いた時に、木材の動きにFRPの防水層がついていけず、ひび割れが起こる可能性があります。

一般的な戸建てのベランダやバルコニー(10㎡程度)なら問題ありませんが、広い屋上などへの施工は避けるべきでしょう。

☑下地が鉄である場所

鉄とFRPの伸縮率の違いにより、不具合が起きる可能性があります。

一方で、FRP防水が特に向いているのは、鉄筋コンクリート(RC)造の建物です。

RC造の建物は揺れに強く、耐震性があるためFRPの硬さが問題になりません。

ショッピングセンターの屋上駐車場などに、FRP防水が使われていることが多いのは、FRPの頑丈さから人の出入りはもちろん、車の通行にも耐えられる強さがあるからです。

☑下地が雨漏りで傷んでいる場所

雨漏りによって下地が傷んでしまっている場合は、FRP防水を避けることが多いです。

FRP防水は下地に防水層を直接密着させる工法が多いため、下地が水分を含んだままだと問題が起きやすいからです。

施工後に下地内部の水分が蒸発すると、その逃げ場のない水蒸気が防水層を押し上げてしまい、「膨れ」や「浮き、剥がれ」といった不具合に繋がる可能性があるのです。

▼同じ塗膜防水であるウレタン防水との比較表

| FRP防水 | ウレタン防水 | |

|---|---|---|

| 施工費用 | 約4,000円~8,000円/㎡ | 約3,000円~7,500円/㎡ |

| 耐用年数 | 12~20年程度 | 10~14年程度 |

| 施工に向いている場所 | ベランダ・バルコニー、屋上 ※木造住宅の場合は向かない |

ベランダ・バルコニー、屋上 ※車や人の出入りが頻繁な場所には向かない |

| 重量 | 非常に軽い (1㎡3kg未満) |

軽い (1㎡3~6kg) |

| 耐震性 | 弱い | 強い |

| 耐性歩行 | 良い (重量物の設置も可) |

軽い歩行程度なら可 (重量物の設置は不可) |

| メンテナンス | 定期的なトップコート塗り替え | |

屋上やバルコニー、ベランダは、お住まいの中でも特に雨漏りのリスクが高い場所です。

そのため、あらかじめ防水工事が施されており、紫外線や雨といった外部の影響から建物を守っています。

しかし、防水層が劣化してしまうと雨漏りのリスクが一気に高まります。

一度でも雨水の侵入を許してしまうと、建物内部への影響はどんどん広がり、躯体そのものを傷めてしまうことにもなりかねません。

その結果、補修が必要な範囲は大きくなり、修繕費用も膨らんでしまいます。

だからこそ、雨漏り対策は「起きる前の予防」がなによりも大切です。

使用されている防水材に適した定期的なメンテナンスを行い、万が一異変に気づいた場合は「早めの相談・補修」を心がけると安心です。

まとめ

FRPは「繊維強化プラスチック」のことで、高い耐水性・耐久性を持つ素材です

FRPは「繊維強化プラスチック」のことで、高い耐水性・耐久性を持つ素材です

浴槽やプール、車・飛行機など幅広い分野で使用されており、防水材としても優れた性能を発揮します

浴槽やプール、車・飛行機など幅広い分野で使用されており、防水材としても優れた性能を発揮します

FRP防水は、塗料を塗って防水層をつくる「塗膜防水」のひとつです

FRP防水は、塗料を塗って防水層をつくる「塗膜防水」のひとつです

木造住宅の広い屋上や、鉄製の下地、著しく劣化している場所にはFRP防水は不向きです

木造住宅の広い屋上や、鉄製の下地、著しく劣化している場所にはFRP防水は不向きです

FRP防水劣化のサインは、トップコートのひび割れ・摩耗・剥がれ・浮きなどです

FRP防水劣化のサインは、トップコートのひび割れ・摩耗・剥がれ・浮きなどです

約5年に一度を目安に、トップコートの塗り替えを行うことで防水効果を維持できます

約5年に一度を目安に、トップコートの塗り替えを行うことで防水効果を維持できます

雨漏りが発生している場合は、下地や構造体の状態を調査し、必要に応じて補強や交換を行ったうえで防水工事を実施します

雨漏りが発生している場合は、下地や構造体の状態を調査し、必要に応じて補強や交換を行ったうえで防水工事を実施します