バルコニーや陸屋根(屋上)がウレタン防水の方へ、雨漏り補修とメンテナンス

ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00

0120-991-887

陸屋根(屋上)やバルコニー、ベランダなどに施工されているウレタン防水。

防水工事にはウレタン防水の他にもFRP防水やシート防水などいくつかの種類がありますが、その中でも比較的安価な防水工事として新築やリフォームでも人気が高いのがウレタン防水です。

安価だからといって決して寿命が短いということはありませんが、当然防水工事には耐用年数があり、劣化や不具合が発生してしまえば防水性能が正しく働くはずはありませんから、結果として「雨漏り」という被害を生むことにも繋がります。

こちらのページをお読みの方の中にも「ベランダ下の寝室から雨漏りが始まった」「屋上直下の和室になんだか湿気が充満している」といった雨漏りの症状にお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんね。

傾斜のない陸屋根やベランダ、バルコニーは一度雨漏りを発生させれば雨晒しになった不具合箇所から常に建物内部へと浸水を許してしまう状況となり、建物自体の腐食・強度の低下をどんどん進めてしまう事にもなりかねません。

環境が過酷な屋根でもあり、そして構造上雨漏りが起きやすい陸屋根、バルコニー・ベランダだからこそ少しの劣化も見逃すことはできませんよね。こちらのページではウレタン防水の基礎知識やメリット、デメリットはもちろんウレタン防水が施工された陸屋根やバルコニーからの雨漏り解決策やメンテナンス方法についてご紹介致します。

屋根の中には「陸屋根(りくやね・ろくやね)」という屋根材で覆われていないタイプの屋根があります。

名前を聞いてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、「屋上」といえば聞きなじみがありませんか?

三角屋根のような傾斜や頂点のある屋根ではなく、傾斜のない屋上がある建物の屋根を陸屋根と言います。スレートや瓦で覆われている屋根であれば、屋根材が建物を雨から守ってくれます。しかし陸屋根は屋根材で覆われていないため常に雨ざらしの状態と言えますね。

そのため陸屋根の床面は防水工事によって必ず防水層が設けられています。また、陸屋根と同様に外壁から屋外に突き出た形で設置されているバルコニーやベランダも、雨が降ると床面が濡れてしまうため防水工事が施工されています。

陸屋根やバルコニー・ベランダなどで行われる防水工事には、今回ご紹介する「ウレタン防水」の他にもFRP防水やシート防水など様々な種類がありますが、どんな防水工事で作られた防水層も時間が経つと紫外線で劣化したり、衝撃でひび割れたりすることがあります。

もし防水層が劣化すると床面に直接当たった雨水が不具合箇所から浸水してしまいます。浸水した雨水は、下地部分まで到達し、建物構造部を腐食させたり、室内に雨漏りを引き起こしてしまいます。つまり防水工事を行い、床面に防水層を作らなければ「建物内部に雨水が浸入してしまうから」防水工事が必要となるわけですね。

1.シート防水

2.塗膜防水

3.アスファルト防水

ウレタン防水は2の「塗膜防水」に分類される防水工事です。FRP防水も同様ですが塗料を塗ることで防水層を形成する種類のものを塗膜防水と言います。

「塗膜(とまく)」とは、塗料を塗って乾燥したときにできる膜のことです。ウレタン防水ではウレタン樹脂の防水塗料を陸屋根やバルコニーの床面に塗布して膜を作り、塗膜を防水層として雨から建物を守っています。

ウレタン防水の工法には、

「密着工法」

「通気緩衝工法」

という2種類の施工方法があります。

どちらもウレタン防水材を塗って仕上げる防水工事ですが、工程の内容や効果、施工できる場所に違いがあるという点に注意しなければなりません。ウレタン防水の施工方法を選ぶとき、特に注意しなければならないのが、「密着工法は雨漏りが起きている部位では行えない」という点です。現在雨漏りが起きてしまっている場合においてウレタン防水を施工する際はおのずと通気緩衝工法をお選びいただくこととなります。

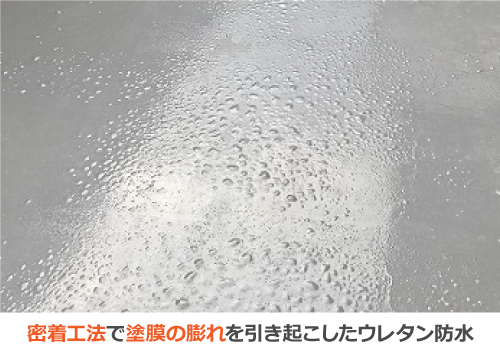

後述でも詳しく解説しますが、もし雨漏りしている陸屋根やベランダ、バルコニーで密着工法を行っても施工後に防水層がすぐ不具合を起こし塗膜の「膨れ(ふくれ)」を引き起こしてしまう恐れがあるからです。

陸屋根やベランダ、バルコニーの状態に応じて、適切な防水工事を選ぶためにもウレタン防水の「密着工法」と「通気緩衝工法」の違いを押さえておきましょう。

陸屋根やベランダなどの床下地に、直接ウレタン塗料を塗って防水層を作る工法です。

密着工法の手順は以下の通りです。

下地の清掃と高圧洗浄

下地の清掃と高圧洗浄

下地調整

下地調整

プライマーの塗布

プライマーの塗布

ウレタン防水材の塗布(2回塗り)

ウレタン防水材の塗布(2回塗り)

防水層保護のためのトップコート塗布

防水層保護のためのトップコート塗布

密着工法は、後述の通気緩衝工法に比べると安価かつ短期間で行える工法です。

ただし前述の通り、雨漏りしてしまっている床面には施すことができません。水分を含んだ下地に施工したところで塗膜がすぐに劣化してしまうためです。

ウレタン防水材は、下地が水分を含んでいたり、乾燥しきっていなかったりする状態で塗ってしまうと、内部に残った水分が蒸発して塗膜を内側から押し上げ「膨れ」を引き起こす恐れがあります。膨れてしまっている箇所は塗膜が薄くなっていますから、割れやすくなっていますし、割れてしまえば破れ箇所からさらに雨水が浸入しますよね。そうした理由から雨漏りした床面への密着工法による施工はできないのです。

密着工法が適しているのは、以下のような部位です。

●屋根があって濡れにくい箇所(ベランダなど)

●雨漏りが起きていない陸屋根、ベランダ、バルコニー

雨漏りが発生してしまった陸屋根、バルコニーや下地が水を含んでいる可能性が多分にある古い建物などでは通気緩衝工法にて施工します。

通気緩衝工法とは「脱気筒」と呼ばれる水分を逃がす筒と、「通気緩衝シート(絶縁シート)」を用いることによって下地と塗膜の密着を避け、さらに水分の排出口を作ることによって塗膜の膨れを防ぐ工法です。通気緩衝工法であれば下地が水分を含んで湿気を放っていても、通気緩衝シートと脱気筒を通って湿気が防水層の外に排出されるため防水層が膨れるリスクが低くなるというわけですね。

通気緩衝工法の手順は以下の通りです。

下地の清掃と高圧洗浄

下地の清掃と高圧洗浄

下地調整

下地調整

プライマーの塗布

プライマーの塗布

通気緩衝シートの貼り付け

通気緩衝シートの貼り付け

脱気筒の設置

脱気筒の設置

ウレタン防水材の塗布(2回塗り)

ウレタン防水材の塗布(2回塗り)

防水層保護のためのトップコートの塗布

防水層保護のためのトップコートの塗布

密着工法との大きな違いは通気緩衝シートの敷設と脱気筒の設置でしょう。

また工程も多く、工期も伸びるため施工費用も割高にはなってしまいますが、雨漏りが起きている陸屋根やバルコニーのメンテナンスでは通気緩衝工法が適しています。また耐用年数についても密着工法と比較して長いのも特徴です。

ベランダやバルコニー、陸屋根で行う防水工事は、ウレタン防水工事以外にも種類があります。ウレタン防水の特徴をより具体的につかむためにも、ウレタン防水以外の工事についても簡単に知っておきましょう。

上記のように、防水工事は種類によって使う部材が異なり、部材の特性によって施工できる箇所や、もちろん耐久性にも違いが生じます。

ここまでウレタン防水の基礎知識や工法について見てきました。また他の防水工事との違いについても簡単に見てきました。

こちらの章では実際にウレタン防水が施された陸屋根やバルコニーからなぜ雨漏りが発生するのか?どのような劣化が雨漏りにつながるのか?を見ていきたいと思います。そして解決策として補修方法・メンテナンス方法についてじっくり理解していきましょう。

ウレタン防水が施工された陸屋根に限らず、その他の屋根、外壁から雨漏りがするということは必ずどこかに雨水が浸入する「隙間」があるということですよね。

ウレタン防水の場合であれば、形成された塗膜のどこかに「隙間」があり浸入口があるということなのです。ではどのような「隙間」がなぜできてしまうのか見ていきましょう。

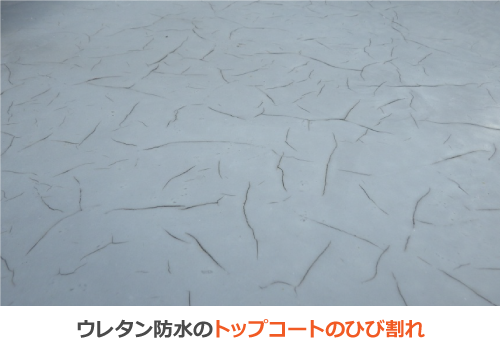

トップコート表面のひび割れ

トップコート表面のひび割れ

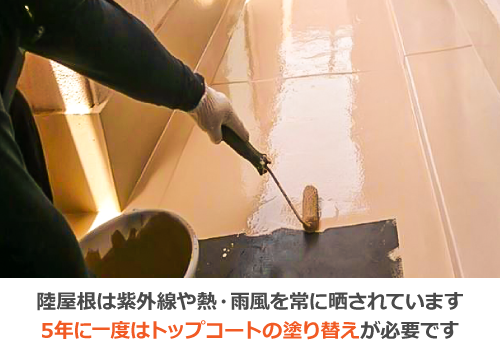

ウレタン防水劣化の第一段階と言えます。防水層を保護しているトップコートが完全に劣化してしまえば、次は防水層が直接紫外線や熱の影響を受け、劣化を進行させてしまい雨漏りへと直結します

トップコートは5年に一度は塗り替えが必要だということを覚えておきましょう。

定期的に行わなければ、トップコートが劣化し、防水層本体に不具合がでれば、すなわち雨漏りのリスクがどんどん高まることになりますよね。ですから10年~15年というウレタン防水の寿命とは別にトップコートの寿命も5年と覚え、定期的なメンテナンスを依頼するようにしましょう。

防水層が破れてしまった

防水層が破れてしまった

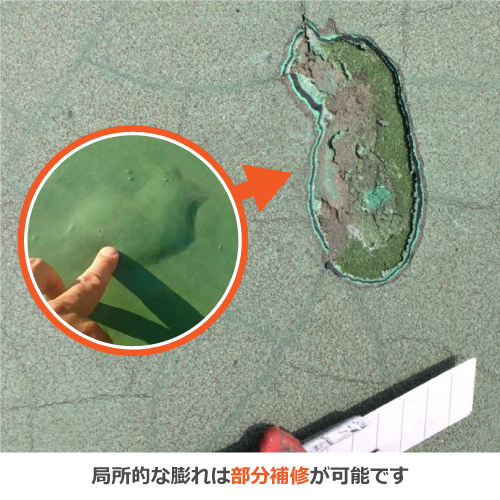

膨れに関しては先でも触れていますが、膨れが発生したということは防水層の内部に残った水分が蒸発して内側から防水層を押し上げているということです。もしかしたら下地が水分を含んだ状態でウレタン防水が施工されてしまったか、どこからか雨漏りが始まり下地が水分を含んでしまっているかが考えられます。

またたばこの火種を落としてしまって防水層が破れたということもあるかもしれません。

いずれにしても破れてしまえば下地が露出してしまうため、そこが隙間となり雨漏りへと発展する可能性があります。

部分的で、局所的な膨れや破れであれば部分補修でも十分可能ですが、全体的に膨れや破れが目立つ場合は下地が全体的に傷んでしまっている可能性もあります。その場合は専門業者とご相談の上、必要であれば再度防水工事を行うようにしてください。その際、下地が雨漏りで傷んでいるような場合は通気緩衝工法により施工することとなります。

膨れ箇所・破れ箇所にカッターを入れ防水層を剥がし、モルタル樹脂にて下地調整を行います。下地を平らにすることも重要であるため、不陸調整も行った上でプライマーを塗布し、新たなウレタン防水材を塗布します。最後はトップコートにて防水層を保護します。

防水層の亀裂・ひび割れ

防水層の亀裂・ひび割れ

防水層に亀裂が起こってしまっているということは、雨漏りから建物を守ってくれているバリアが割れてしまって、隙間ができてしまっている状態と同じです。亀裂部分から雨水が浸入してしまえば雨漏りへと発展していきます。

比較的小さなひび割れや亀裂、また局所的にしか見られないような場合であれば、剥がれ同様、防水層表面の劣化箇所のみを部分補修で補修も可能ですが、ひび割れや亀裂がいたるところに散見しているような場合は既存防水層を撤去し、下地改修を行った上で再度防水工事を施工します。

具体的にはまず既存防水層を撤去した上で、後工程で塗布するウレタン防水との密着性を高めるためのプライマーを塗り、亀裂部分をコーキングで充填します。下地と不陸を調整した上でウレタン防水材の塗布、トップコートの塗布を行います。

下地の状態によっては通気緩衝工法にて施工する必要があります。

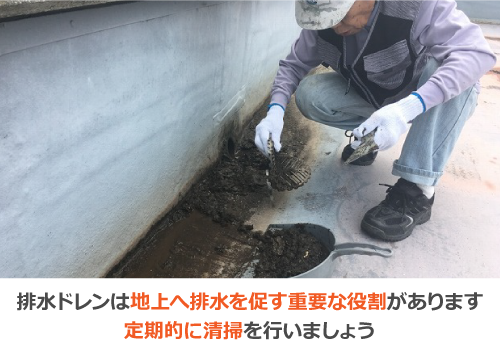

排水ドレンとは雨水を雨樋へと誘導するための排水口です。地上へと排水を促す重要な役割を持つ排水ドレンが、落ち葉やゴミ、土埃、植物などで詰まっているお住まいを見かけます。排水ドレンが詰まってしまえば雨水が適切に排水されず、水溜まりができてしまいますよね。

もし、防水層に亀裂や破れがあったら…、

そこから雨水が浸入することは容易に想像できますし、長時間雨水に触れることによって防水層をどんどん傷めつけてしまいます。定期的に清掃を行うことで雨漏りのリスクは最大限減らしておきたいですね。

ウレタン防水で雨漏りが起こる理由とそのメンテナンス方法について見てきました。改めて防水層を作り直す場合においてはもちろんウレタン防水以外にもFRP防水やシート防水といった選択肢もありますが、その施工性や費用の面からも人気の高いウレタン防水。

次はウレタン防水のメリットについて押さえていきましょう。

ウレタン防水は、数ある防水工事の中でも人気の防水工事です。

ではなぜウレタン防水がお客様に選ばれているのでしょうか?

多くのお客様に選ばれ、多くの現場で施工されている理由は以下のようなメリットがあるからです。

ウレタン防水は、塗料を塗って防水層を作る工法です。シートを貼り合わせて作るシート防水と違って継ぎ目ができないため、均一で隙間のない防水層を作ることができます。

シート防水でも重ね合わせる際に継ぎ目を接着する作業は行われますが、やはりこうした継ぎ目部分(ラップ部分)は雨漏り原因となりやすいため、それがないという点はメリットだと言えるでしょう。

アスファルト防水のように、機械を使って行う大掛かりな防水工事はベランダやバルコニーなど面積が狭い場所では行いにくいというデメリットがあります。

またシート防水は、形が複雑で突起物などが多いベランダやバルコニーでは施工することはできません。突起物によってシートが貼りつかない、また複雑な形状ゆえにシートを細かくカットして貼り合わせることをすれば継ぎ目がいたるところででき、脆弱な防水層になってしまう恐れがあります。

しかし塗料という液体によって形成するウレタン防水であれば、狭いベランダや障害物が多い陸屋根でも隙間なく塗布することができますし、全体をムラなくカバーすることが可能です。

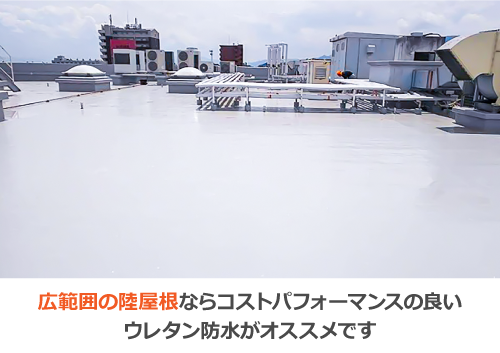

防水工事の中でも施工価格が安いというメリットがあるのがウレタン防水のうれしいところですね。10㎡程度のバルコニーであれば他の防水工事との差もそこまでは大きくなりませんが、面積の広い陸屋根であればその差は歴然です。

とはいえ安いだけで耐用年数が短いようではコストパフォーマンスは悪いとしか言いようがありませんよね。ご安心ください。耐用年数も10年~15年と決して短くはありません。

ウレタン防水を行う場合は、施工時の臭いや騒音が発生することや、施工後もメンテナンスが必要なことを知っておきましょう。

例えば同じ塗膜防水であるFRP防水と比較しても、工期が長いのがウレタン防水の特徴です。それは使用している塗料が違うからですね。FRP防水の塗膜は乾燥速度が非常に早く、バルコニー程度の施工であれば1~2日で完工となりますが、ウレタン防水はそういうわけにはいきません。

塗料の乾燥速度が遅いうえに、天候にも配慮が必要となり結局着工や完工が伸びてしまうことで工期が伸びてしまうといったことも否定できません。

こちらはメンテナンス方法でもご紹介した通りですね。

トップコートとは防水層を保護するために塗られる塗料ですが、「雨漏りを防いでいるのは防水層なのに、またその上から塗料を塗るの?」と疑問に思う方もいらっしゃいますよね。

陸屋根は天を向いてますから紫外線や熱、雨風を常に浴びている環境にあります。またバルコニーも洗濯物干しに活用することから日当たりの良い南面を向いていることが多いため、同様に紫外線や熱に晒された環境にあります。こうした紫外線や熱は防水層を劣化させる原因になるため、ウレタン防水に限らず多くの防水工事では防水層を保護するためにトップコートが塗られているのです。

陸屋根やバルコニーの床面からの雨漏りを最終的に防いでいるのは防水層ではありますが、その防水層を保護する重要な役割を持っているのがトップコートなのです。

防水工事に限らず、外壁塗装を行う際にも臭いは気になりますよね。特にご家族にお子様や赤ちゃん、動物などがいらっしゃる場合は特に心配になる方も多いのではないでしょうか。

まず臭いについてですが、気になる臭いはほとんどありません。

もちろん全くの無臭ではありませんから念のため工事中は窓を閉めておいていただきますが、気になる方もご安心ください。現在は塗料を希釈する際に水で行う「水性防水塗料」もありますのでさらに安心です。

また工事中の騒音についてですが、下地を洗う際の「高圧洗浄」、塗料を攪拌(かくはん)する際の「機械音」が発生しますが、工事期間朝から夕方まで常に音がしているということはなく一時的なものです。また施工前の近隣挨拶時にはご近隣の方にも工程についてご説明いたします。臭い・音についてご家族、そしてご近隣の方々に最大限の配慮をするのも工事の品質として当たり前のことだと考えておりますのでどうかご安心ください。

陸屋根やバルコニーはお住まいの中でも最も雨漏り発生確率が高い場所の一つでもあります。「防水層があるはずなのに…」と思われる方も多いかと思いますが、それほど過酷な環境に存在しているという事なのです。

陸屋根やバルコニーは雨を遮るものがありませんから、雨が降れば常に雨晒しです。紫外線は天候に関係なく常に降り注いで、陸屋根やバルコニーの床面を傷めつけています。

どれだけ完全な施工を行っていたとしても、トップコート・防水層の劣化は日々進行し、必ず寿命が訪れます。この寿命を迎えた段階で雨漏りのリスクは一気に上がりますよね。もちろん寿命を迎える前に突発的な不具合により雨漏りが始まることもあります。

いずれにしても、被害が拡大する前にできる限り早い段階で発見・処置を施すことがお住まいを長持ちさせるためにも大切です。雨漏りが不安な方、雨漏りでお悩みの方、まずはアメピタの無料点検をご活用ください。

バルコニーや陸屋根(屋上)がウレタン防水の方へ、雨漏り補修とメンテナンスまとめ

陸屋根やバルコニーは防水工事によって防水層が形成されることで建物内部への雨水が浸入を防いでいます

陸屋根やバルコニーは防水工事によって防水層が形成されることで建物内部への雨水が浸入を防いでいます

ウレタン防水はFRP防水同様、塗膜防水に分類され工法には密着工法と通気緩衝工法があります

ウレタン防水はFRP防水同様、塗膜防水に分類され工法には密着工法と通気緩衝工法があります

密着工法は雨漏りが起こっている、下地が水分を含んでしまっているといった場合には施工することができません

密着工法は雨漏りが起こっている、下地が水分を含んでしまっているといった場合には施工することができません

通気緩衝工法は雨漏りがしている床面への施工も可能で、施工費用は密着工法と比較しても割高と言えますが耐用年数が長いという特徴があります

通気緩衝工法は雨漏りがしている床面への施工も可能で、施工費用は密着工法と比較しても割高と言えますが耐用年数が長いという特徴があります

防水層を保護しているトップコートは5年に一度程度の塗り替えが必要となります

防水層を保護しているトップコートは5年に一度程度の塗り替えが必要となります

剥がれや亀裂といった防水層の不具合が発生した場合は部分的に防水層を作り直す補修方法があります

剥がれや亀裂といった防水層の不具合が発生した場合は部分的に防水層を作り直す補修方法があります

水の詰まりを防ぐためにも排水ドレンの定期的な清掃を忘れないようにしましょう

水の詰まりを防ぐためにも排水ドレンの定期的な清掃を忘れないようにしましょう

ウレタン防水はシームレスは防水層を形成でき、且つ狭い箇所や複雑な部位でも施工しやすいため人気の高い防水工事の一つです

ウレタン防水はシームレスは防水層を形成でき、且つ狭い箇所や複雑な部位でも施工しやすいため人気の高い防水工事の一つです

施工費用も一㎡あたり3,000円~7,500円と他の防水工事と比較しても安価です

施工費用も一㎡あたり3,000円~7,500円と他の防水工事と比較しても安価です

ただし他の防水工事と比較すると施工期間が長いという特徴もあります

ただし他の防水工事と比較すると施工期間が長いという特徴もあります