名古屋市とその近郊にお住まいの皆様、屋根のことでお悩みではありませんか?

屋根は、毎日私たちの大切な住まいを雨風や日差しから守ってくれる、まさに家の「顔」であり「守り神」です。

特に、日本の伝統的な美しさを象徴する「瓦屋根」は、その耐久性と機能性で多くの方に選ばれています。

私たち住宅リフォームの専門家は、皆様が安心して長く暮らせるよう、一つ一つの工事に真心を込めて取り組んでいます。

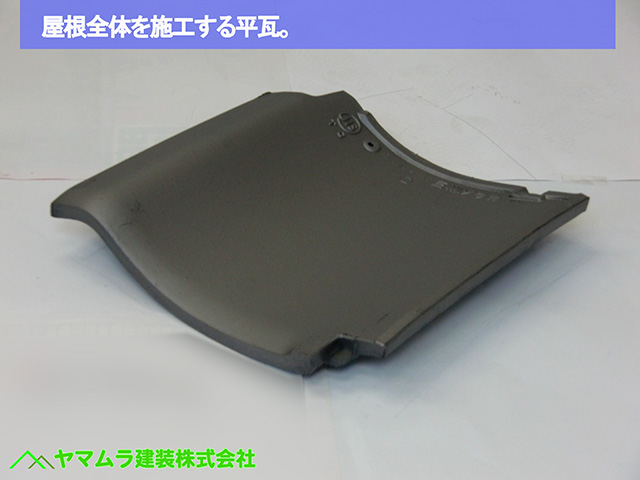

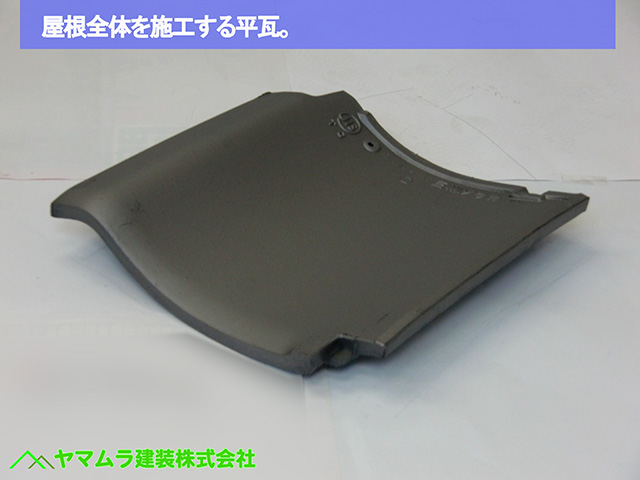

今回のブログでは、屋根リフォームの中でも特に重要な工程である「平瓦(ひらがわら)」の施工について、写真とともに分かりやすくご紹介していきます。

屋根の主役ともいえる平瓦が、どのようにして美しく、そして強固に取り付けられていくのか、その秘密をぜひ覗いてみてください。

弊社、直通ダイヤルは、こちらになります↓↓↓

屋根リフォームの主役「平瓦」の秘密に迫る!基礎知識と重要性

名古屋市港区にお住まいの皆様、そして名古屋市とその近郊で屋根や住宅のリフォームをお考えの皆様、こんにちは!

私たちは、皆様の大切な住まいを長く快適に保つためのリフォームをお手伝いしている専門業者です。

いつも弊社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今回のブログでは、築年数を経て新しく生まれ変わる屋根のリフォーム工事の中でも、特に重要な役割を担う「平瓦(ひらがわら)」の施工に焦点を当ててご紹介します。

平瓦とは、屋根の大部分を覆い、雨風から家を守る主役の瓦のこと。

専門的には「桟瓦(さんかわら)」とも呼ばれますが、私たちはお客様に分かりやすく「平瓦」と呼んでいます。

この平瓦が、屋根の防水性や耐久性、そして美しさを左右すると言っても過言ではありません。

前回のブログでは、屋根の準備段階や、軒先部(のきさきぶ)やケラバ袖部(けらばそでぶ)といった屋根の端の部分に取り付けられる瓦についてお話ししました。

今回は、いよいよ屋根全体を彩る平瓦の登場です。

一枚一枚丁寧に敷き詰められる平瓦が、どのようにして屋根全体に統一感と重厚感を与え、美しい仕上がりへと導くのか。

その秘密を詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

プロの技が光る!平瓦を美しく固定する繊細な施工工程

平瓦は、ただ並べるだけではその性能を最大限に発揮できません。

瓦の裏側には「爪(つめ)」と呼ばれる部分があり、これが屋根の下地材である「桟木(さんぎ)」に引っかかることで固定されます。

桟木は、瓦を安定させるための大切な木材です。

しかし、これだけでは瓦がまっすぐに並ばず、雨水がスムーズに流れる理想的な屋根にはなりません。

そこで私たちの職人が用いるのが、「水糸(みずいと)」や「墨(すみ)」といった道具です。

屋根の先端から頂点まで水糸をピンと張り、この線を目印に瓦を正確に並べていきます。

まるで定規のように、瓦一枚一枚がずれずに配置されることで、機能的で美しい屋根が完成します。

また、水糸の代わりに「墨壺(すみつぼ)」を使って桟木に印をつけることもあります。

どちらの方法も、瓦がまっすぐに並び、雨水がスムーズに流れる屋根を作り上げるためには欠かせない、職人の熟練の技が光る工程なのです。

強度と耐久性を高める平瓦の釘打ち技術!「千鳥格子」の秘密

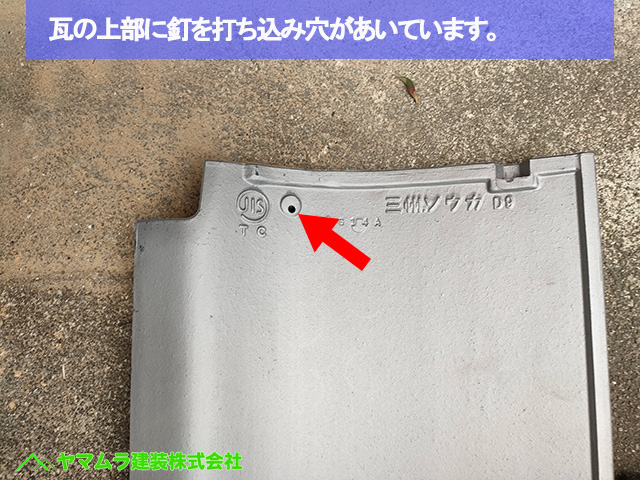

平瓦は、裏側の爪を桟木に引っ掛けるだけでは、強風や地震の際に瓦がずれたり飛ばされたりする可能性があります。

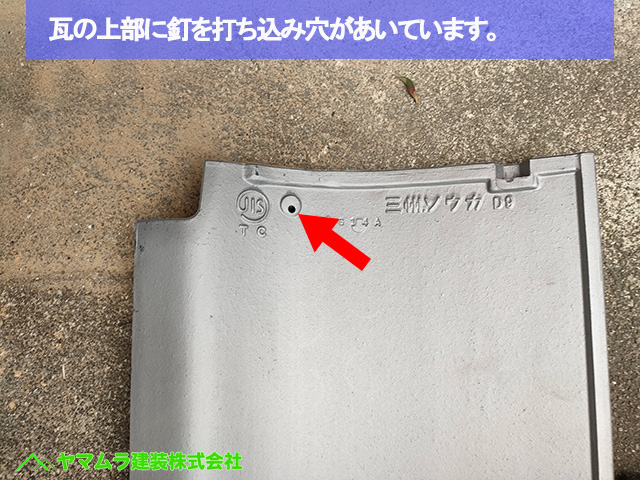

そこで重要になるのが、瓦を釘でしっかりと固定する作業です。

平瓦の表面にはあらかじめ釘穴が開いており、ここからビス釘(ビスくぎ)やステンレス釘(ステンレスくぎ)を桟木に向かって打ち込み、瓦を固定していきます。

釘を打つ間隔は、地域によって異なります。

例えば、台風が多く風が強い「強風指定場所」では、安全のために瓦一枚一枚に釘を打ち込み、最大限の強度を確保します。

一般的な打ち方としては、瓦を縦方向に見て「一枚おき」に釘を打ち、さらに隣の列の瓦とは互い違いになるように釘を打ち込んでいきます。

これは、まるで布の模様のような「千鳥格子(ちどりごうし)」と呼ばれる配列です。

この方法で釘を打つことで、少ない本数でも瓦全体がバランスよく固定され、屋根全体の耐久性を飛躍的に高めることができるのです。

私たちは、お客様に安心して長く住んでいただけるよう、見えない部分にこそ細心の注意を払い、一つ一つの瓦を心を込めて施工しています。

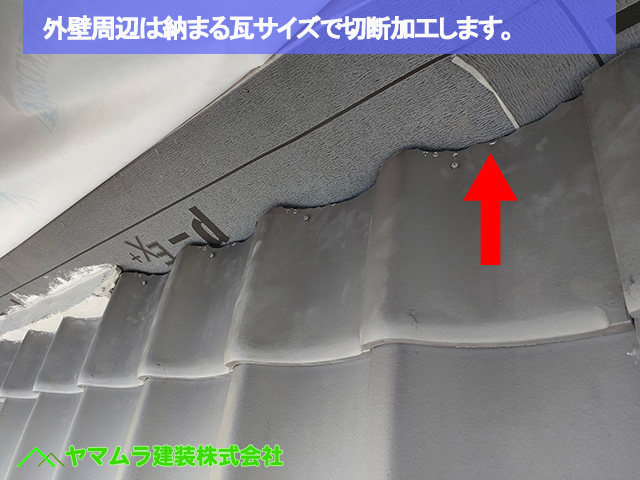

複雑な屋根形状も完璧に!壁際・谷部分の平瓦加工と確かな防水性

屋根リフォームでは、平瓦を軒先から頂点に向かって葺いていきますが、外壁に面する「壁際(かべぎわ)」や、二つの屋根面がぶつかり合う「谷」の部分の施工は、特に高い技術が求められます。

壁際では、標準サイズの瓦ではそのまま収まらないことがほとんどです。

そのため、瓦をその場所にぴったり合うように切断・加工してから取り付けます。

この加工を怠ると、隙間ができ、雨水が浸入してしまう恐れがあるからです。

同様に、谷の部分には雨水を流すための「谷樋鉄板(たにどいてっぱん)」というL字型の金属板が設置されており、この形状に合わせて瓦を斜めに切断・加工する必要があります。

私たちは谷樋鉄板の中心から両側に印をつけ、その印に沿って瓦を丁寧にカットします。

加工された瓦は、谷樋鉄板の上に少し重ねるようにして取り付けられ、雨水が瓦の下に回り込むのを防ぎます。

これらの複雑な部分の施工は、精度が求められる職人技です。

わずかな隙間やズレが将来的な雨漏りにつながる可能性があるため、私たちは細部にまでこだわり、熟練の技術で丁寧に施工を行っています。

平瓦の施工が終われば、いよいよ屋根のてっぺんである「大棟(おおむね)」に棟瓦(むねがわら)を積み上げる工程へと移ります。

屋根の大部分を占める平瓦の施工が、お客様の大切な家を雨風から守るための強固な基盤となるのです。

ここまで、屋根の主役である「平瓦(ひらがわら)」の施工について、その重要性から具体的な職人の技まで、詳しくご紹介させていただきました。

一枚一枚の瓦が持つ「爪」や「釘穴」といった小さな部分が、屋根全体の防水性や耐久性を大きく左右すること、そして「水糸」や「墨」、「千鳥格子」といった職人の繊細な技術が、強固で美しい屋根を作り上げるために不可欠であることを感じていただけたでしょうか。

私たちは、お客様の大切な住まいを長く守るために、目に見えない部分にこそ妥協せず、細部にまでこだわりを持って施工しています。

名古屋市や名古屋市近郊で屋根のリフォームをご検討でしたら、どうぞご安心ください。

知識と経験豊富な職人が、お客様の住まいを丁寧に、そして確かな技術で彩ります。

屋根のことで何かご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

-

平瓦(ひらがわら)は屋根の大部分を覆う主役の瓦で、屋根の防水性・耐久性・美観に大きく関わります。 専門用語では「桟瓦(さんかわら)」とも呼ばれます。

-

平瓦は裏側の「爪(つめ)」を「桟木(さんぎ)」に引っ掛けて固定し、さらに「水糸(みずいと)」や「墨(すみ)」を使って正確に配置されます。 これにより、瓦の並びがまっすぐになり、雨水がスムーズに流れる美しい屋根になります。

-

強風や地震に備えるため、平瓦は表面の釘穴から「釘」や「ビス釘」で桟木に打ち付けて固定されます。 地域によっては瓦一枚一枚に釘を打つ「強風指定場所」があり、また一般的な打ち方として「千鳥格子(ちどりごうし)」という方法で固定されます。

-

外壁に面する「壁際(かべぎわ)」や二つの屋根面がぶつかり合う「谷」の部分では、瓦をその形状に合わせて切断・加工する高度な技術が求められます。 これにより、隙間なく完璧な防水性を確保し、雨漏りを防ぎます。

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(平日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

トップページに戻る⇒

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら