名古屋市緑区にお住いのお客様より『強い雨が降るたびに屋根裏が雨の跡が付くので雨漏り点検を行って欲しい』とご連絡がありました。

お客様とご訪問日の打合せを行ってから、ご訪問して雨漏り屋根点検から行いました。

お客様は、建物の一室だけ屋根裏の躯体の状態が見える物置部屋があり、雨が降るたびに雨水が屋根裏に回っていないか?いつも心配していたそうです。

原因としては、過去に行った谷樋板金の取り替え作業を、簡易的なやり方を行っていたのが雨漏りしたのかと予測しました。

お客様にご提案で、谷樋の交換工事を行うことをお勧めしました。

| 施工内容 |

- 瓦屋根補修(差し替え、ずれ・破損補修)

- その他板金補修・交換

- 漆喰工事

- その他

- 雨漏り点検

|

| 築年数 |

築40年以上 |

| 施工期間 |

2日間(雨漏り屋根点検も含む) |

| 工事費用 |

約35万円ほど |

初動調査での注意点や契約から工事までの流れを書いています

お客様の元へご訪問させていいただき、早速、屋根裏が見える物置部屋から雨水の侵入具合を探らさせていただきました。

偶然もありましたが、前日が雨模様の天気でして屋根裏にも雨水の跡がありました。

雨水の跡を伝っていき、位置的なものを記憶してから屋根上に登らさせていただきました。

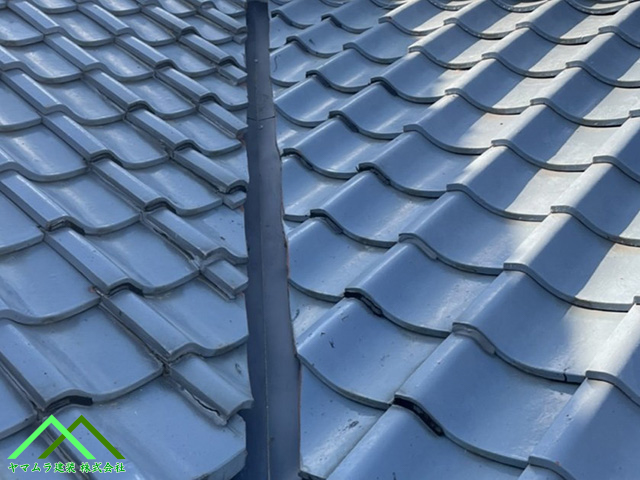

谷樋部のところも確認しましたが、途中まで谷樋鉄板をやり直していました。

前回作業した人が、大棟瓦の段数がありすぎるため解体してまで谷樋鉄板を取り替えるには、作業手間も工事価格も大変なものになると考えたとおもう。

そのため、大棟瓦際の谷樋鉄板を切り取り加工をしてから、新しい谷樋鉄板を差し込んでいったのかと判断できます。

ただし、この施工は重ねた鈑金の防水処理も他の場所から侵入した雨水には弱くなってしまいます。

大棟瓦を解体してでも正式な谷樋鉄板の施工方法を行っていれば、今になって雨漏りの問題が出なかったのかと考察いたします。

屋根裏の雨漏りしている後と、屋根上の長すぎる大棟瓦と谷樋鉄板がある場所が合致しました。

意匠的な点で赤矢印の先まで伸ばし切ってしまった大棟瓦。

この施工だと、新築当時は屋根漆喰などを塗って綺麗な状態だったでしょう。

経年劣化により屋根漆喰からすべてが劣化すると、この長すぎる大棟瓦が逆に雨水を引っぱってきてしまう原因となりえます。

谷樋鉄板の重なり部の裏から、谷樋鉄板の途中から、雨水が流れてきてしまっています。

これは、屋根裏に雨水が回っている証拠となります。

もう一方の谷樋鉄板の表面には、コールタールが塗られていましたが、お客様の話では、誰が塗ったのか覚えがないそうです。

前回のリフォーム工事屋さん? 新築時引き渡し前に建築屋さんが? 新築時の業者さん? ご主人の親族?

とは言え、覚えていないそうですので、こちらも追及するつもりも全くありません。

屋根の雨漏り点検の報告で、この様になっていましたと言う感じになります。

経年劣化が原因になると考えれますが、屋根漆喰で作業されているところが軒並み劣化で剥がれていました。

鬼瓦周り(鬼瓦の背中部分大棟瓦が当たる場所)に塗ってあったはずの屋根漆喰が、こちらも経年劣化が原因で上部が剥がれ落ちていました。

全ての鬼瓦の屋根漆喰が剥がれていました。

剥がれたところは、隙間が開いており雨水が入りやすくなっている所でした。

以上の点で、雨漏り点検としてお客様にご報告をさせていただきました。

既存の谷樋鉄板や周辺で谷樋鉄板を取り除くのに干渉していた瓦をめくっておきます。

既存の谷樋鉄板があった場所に、防水紙(ルーフィング)を貼って置いておきます。

新しい谷樋鉄板を取り付けて、谷樋鉄板の両サイドに雨水の溢れ防止の【水密材】を取り付けておきます。

とは言え、雨水が横から溢れることはほぼ無いかと考えられます。

もしものこともありえますので、今の谷樋鉄板の交換工事にはほとんどの専門業者さんは【水密材】を取り付けて作業を行っております。

新しい谷樋鉄板は、一本の長さが1.8mほどですので、重ねながら+加工をしながら屋根の谷部に取り付けて行きます。

その谷樋鉄板が重なる場所は、重ね部に大きな隙間が出来ないように注意して取り付けて行きます。

今回の作業している屋根形状が、【八谷部】と呼ばれる右側と左側の谷樋鉄板が、頂点で重なる形状となります。

新しい谷樋鉄板も、頂点で重なる部分の加工取付は、慎重に作業を行っていきます。

この部分が手抜きした作業になると、いつまでも雨漏りが止まることはありえませんので、一番集中する場所とも言えます。

黒色の屋根漆喰(南蛮モルタル)を屋根土の隙間に置きながら、軒先専用の屋根瓦を取り付けて行きます。

隙間を埋めながら屋根漆喰(南蛮モルタル)を埋めて行くことで、屋根瓦と屋根漆喰(南蛮モルタル)が接着していきます。

軒先の屋根瓦を取り付けてから、屋根瓦の平瓦を順序良く新しい谷樋鉄板周辺に取り付けて行きます。

順序良くと書きましたが、最初の古い谷樋板金を取り剥がすときに、周辺の屋根瓦を取り除きましたが、その近辺の屋根瓦の上に積み上げるように置いておきました。

その積み上げて置いていたものを、順番に取りながら新しい谷樋周辺に取り付けるように施工していきました。

接着した南蛮漆喰やコーキングボンドが乾くまでの間ですが、新しい谷樋鉄板と屋根瓦の隙間に、高さ調整材のための捨て木材を入れておき接着の癖をつけさせます。

補強の意味も込めて、今回に取り付けていった屋根瓦の表面に、落下防止とズレ防止でコーキングボンドを塗って平瓦の固定をしておきます。

大棟部に取り外しておいた熨斗瓦と棟冠瓦を取り付けて、大棟部の切り取った場所に屋根材を加工して取り付けて行きます。

大棟の熨斗瓦と屋根材を加工した接触部分にも、コーキングボンドを塗り雨水の侵入を防ぐようにします。

屋根材(カラーベスト)を流用し大棟のサイズに加工して、大棟に取り付けておきました。

この部分は、熨斗瓦や棟冠瓦の加工した隙間があるため、何もせずにそのままだと隙間から雨水が侵入してしまいます。

侵入防止の観点で、この様に加工して取り付けておきます。

屋根上の作業の道具や使用材料・副資材などを降ろして、屋根上を掃除を行いましたら作業の完了となります。

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(平日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら