部屋の中への雨漏りが酷いので雨漏り点検をしてほしいとご連絡がありました

東海市にお住まいの老夫婦のお客様より、天井の雨漏りについてご相談がありました。

お宅は築年数がかなり古く、天井板に雨染みができてお困りのご様子でした。

詳しくお話を伺うと、新築以来、屋根瓦の葺き替え工事などは一度も行ったことがないとのこと。

お客様自身も屋根の状態がどうなっているのか、全く分からないということでした。

そこで、まずは屋根の状態を詳しく調査させていただくことになりました。

後日、お客様との打ち合わせ日時にお宅を訪問し、ご挨拶とともに現在の雨漏り状況を確認させていただきました。

お客様のお話では、以前から雨漏り自体には気づいていたものの、雨染みのサイズが小さかったため、特に気に留めていなかったとのことでした。

しかし、最近になって雨染みが急速に拡大し始めたため、ご不安を感じて弊社にご連絡くださったそうです。

天井の雨染み部分を中心に、熱源カメラを用いて撮影を行いました。

写真の端に写るオレンジ色の部分は、雨水が当たっていない通常の屋根裏の状態を示しています。

一方、中央部分に写る暗い青色の部分は、天井裏に雨水が侵入している証拠です。

この結果から、雨水がどこかから流れてきたのではなく、ほぼ真上から直接侵入している可能性が高いと考えられます。

この時点で、屋根に登って目視点検を行う前から、屋根瓦の破損や劣化がかなり進行しているのではないかと推測できました。

こちらの建物はベランダが広かったため、脚立を使って屋根に上がることができました。

予想通り、屋根瓦は経年劣化が激しく、破損箇所が多数見受けられました。

これほど劣化が進んでいる状態では、屋根に負荷をかけることができません。

そこで、雨漏り屋根点検のプロとして、屋根瓦に体重がかからないよう慎重に屋根全体を歩きながら点検を行いました。

古い瓦屋根は非常にデリケートで、少しバランスを崩しただけでも割れてしまう可能性があります。

細心の注意を払いながら、屋根の状態を詳しく確認しました。

屋根瓦の表面が剥離するように剥がれ、破損している状態が多数見受けられました。

このような状態になる原因としては、経年劣化による破損のほか、屋根瓦の製造方法も関係していると考えられます。

現在のような工場でのライン作業で製造される瓦とは異なり、昔は家内工業の小さな窯で瓦を製造していた時代がありました。

工場でのライン作業では、瓦を焼く火の温度は比較的安定していますが、家内工業の小さな窯では、焼成温度を一定に保つことが難しく、温度管理が不十分な瓦が混ざっている可能性があります。

このような温度管理が適切でなかった瓦は、経年劣化によって剥がれるように破損してしまうことがあるのです。

屋根瓦の剥離について

点検時に、屋根瓦の表面が剥離しかかっている箇所が複数見つかりました。

このような状態を放置すると、いずれ剥がれた瓦が落下する可能性があります。

屋根瓦には、過去に補修されたと思われる箇所がいくつか見られました。

瓦の亀裂部分にコーキングボンドのようなものが塗布されており、接着固定されている状態です。

しかし、この補修がいつ、誰によって行われたのかは定かではありません。

お客様自身も屋根の修理を依頼した記憶はなく、新築時に施工した業者によるものか、あるいはそれ以前の段階で何らかの理由で補修が行われたのか、真相は不明です。

可能性としては、新築時の屋根瓦施工中に瓦に亀裂が入ってしまい、予備の瓦が不足したため、応急処置としてコーキングボンドのようなもので補修したことが考えられます。

ただし、あくまで推測の域を出ず、確たる証拠はありません。

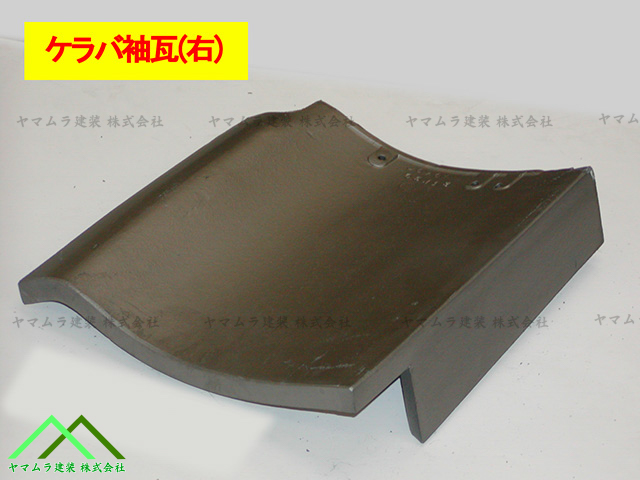

天井板の雨染みが発生していた箇所に近い、切妻屋根の両端にあるケラバ袖部の目視点検を行いました。

昔の施工では、この部分が雨漏りの原因になりやすい箇所の一つでした。

その理由としては、昔の施工では電動工具がなく、ケラバ袖瓦を金槌や鏨などで加工する必要があったことが挙げられます。

しかし、手作業での加工には時間がかかり、作業金額などの都合上、ケラバ袖瓦と隣の瓦の段差をずらしながら施工するケースが見られました。

このような施工方法では、瓦同士の間に隙間ができやすく、そこから雨水が侵入して雨漏りの原因となる可能性がありました。

屋根瓦を切断・加工するための電動工具であるグラインダーと、昔ながらの瓦加工に使われていた鏨(たがね)です。

先述の通り、ケラバ袖瓦を加工せずに施工すると、年月とともに少しずつ隙間ができてきます。

特に屋根の頂点部分である大棟部付近では、その隙間が大きくなってしまいます。

その原因は、ケラバ袖瓦の垂部(写真の直角に折れた部分)の奥側を、本来であれば一枚ずつ削り加工して屋根に取り付けるべきところを、加工せずに取り付けてしまうことにあります。

加工しない状態だと、垂部の長さが若干長く設定されているため(加工する予定で?)、そのまま取り付けると、徐々に上に伸びていき、屋根瓦同士の間に隙間が生じる原因となるのです。

ケラバ袖瓦が伸びながら取り付けられると、今度は伸び上がった隣の瓦に干渉してしまいます。

この屋根を施工した業者は、干渉部分を金槌の柄で叩きながら無理やり加工したようです。

しかし、このような作業は決して綺麗なものではなく、むしろ雑な印象を受けました。

最初からケラバ袖の垂部分を金槌と鏨を使って一枚ずつ丁寧に加工していれば、全体が綺麗に仕上がったはずなのに、非常に残念な仕事だと感じました。

屋根の現状とお客様へのご説明

一通り屋根を目視点検した後、点検中に撮影した写真をお客様にご確認いただきました。

お客様は、天井板の雨漏りや雨染みの状況から、屋根の状態が悪いことは薄々感づいていたようです。

今後の対策

工事の提案として、屋根瓦の葺き替え工事、もしくは破損している瓦の差し替え工事とケラバ袖瓦のやり直し修繕工事など、いくつかの選択肢をお伝えしました。

後日、改めてお見積書を作成し、お客様の元へお届けに上がりました。

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(定休日・日曜日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念撮影やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら