陸屋根(屋上)の雨漏り原因と補修・メンテナンス方法を解説いたします

「陸屋根は雨漏りしやすいと聞いたけど、我が家は大丈夫だろうか…」

「勾配がないから雨が続くと屋上に水が溜まっちゃいそうで心配…」

もしかしたら新築を検討されていらっしゃる方の中には、

「買いたい家があるけど、陸屋根だから雨漏りしやすいと言われて心配になっている」

とお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんね。

例えば洗濯物を干すスペースとして使ったり、太陽光発電システムなどの設備を置いたり、屋上庭園を楽しんだりと様々な用途に使用できるというメリットが陸屋根(屋上)にはありますよね。しかし雨漏りしてしまえばいくら便利とは言え「雨から建物を守る」という大前提が果たせないことになるわけですから屋根として意味がありません。では陸屋根は本当に雨漏りしやすいのでしょうか?

事実として「陸屋根は雨漏りしやすい」屋根です。他の形状の屋根と違い、傾斜がありませんから雨水に触れている時間も長く、当然と言えば当然かもしれません。そんな陸屋根ですが雨漏りが起きる原因と、正しいメンテナンス方法や補修方法を知っていれば雨漏りの予防も可能ですし、もし現在雨漏りにお困りの方であれば雨漏りを解決するにあたって「どうするべきか」が明確になってきます。

こちらのページでは陸屋根のお住まいで知っておきたい、陸屋根で雨漏りが発生するメカニズムと、原因別の補修方法やメンテナンス方法について解説致します。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

陸屋根で雨漏りが起きやすい理由

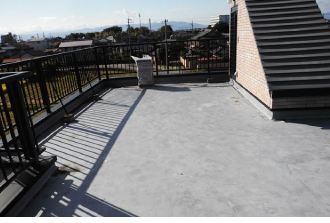

陸屋根(りくやね、ろくやね)とは、傾斜がない屋根のことを指します。

屋根というと傾斜のある「三角屋根」をイメージする方も多いと思いますが、陸屋根は傾斜がなく人が歩いたり、物置として使用したりできるまさに平らな「陸」であることから陸屋根と呼ばれています。

屋根には数種類の形があります。代表的なものといえば先述の三角屋根として皆さんに馴染みのある「切妻屋根」や、一方向に傾いている「片流れ屋根」など様々ですが、傾斜が付いていない屋根は陸屋根のみです。

さらに陸屋根は他の屋根と違って、表面が屋根材で覆われていません。通常、屋根の表面は「ガルバリウム鋼板」や「スレート」、「瓦」といった一次防水としての役割を持つ屋根材でカバーされています。しかし表面が屋根材で保護されていない陸屋根は、防水工事によって防水層を形成することで雨から建物を守っています。

この、

傾斜がない

傾斜がない 屋根材がなく防水層で保護されている

屋根材がなく防水層で保護されている

この2点が雨漏りを発生させる原因ともなり得るわけなのですが、その原因を詳しく見ていきましょう。

傾斜がない陸屋根は雨水にさらされる時間が長い

陸屋根は書いて字のごとく傾斜のない陸のような屋根です。そのため雨が降った時に雨水が屋上に滞留する時間が他の屋根よりも長く、長時間水分に晒されることによって屋根表面の劣化に繋がります。

ただし一見傾斜がないように見える陸屋根ですが、実際にはゆるやかな勾配(こうばい)が設けられています。見た目にも、また感覚的にも感じられるほどの勾配ではありませんが、このゆるやかな勾配が設けられていることにより、雨水を排水口へと流すことが可能なのです。

とはいえ、切妻屋根などのように見た目にも明らかに傾斜が付いている屋根と違って、ゆるい勾配のみで排水する陸屋根は、他の屋根形状と比較するとあまり水はけが良いとは言えませんね。

陸屋根は表面が防水層のみで保護されている

他の屋根と違って屋根材でカバーされていない陸屋根は、防水効果を持つシートや塗膜によって表面が保護されています。このシートや塗膜で作られた層を「防水層」と呼びます。

当然表面が屋根材で保護されている屋根であっても屋根材が劣化することで防水効果が落ちたり雨漏りが起きたりするようになります。そのため陸屋根以外の屋根でも約10年に1度は表面の塗り替えや屋根材の点検・メンテナンスを怠ってはいけません。

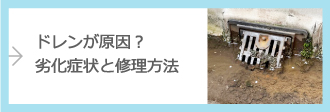

このように陸屋根は雨漏りが起きやすい形状をしていますが、雨漏りが起きてしまう原因は形状以外にもあります。陸屋根には雨水の排水口(ルーフドレン)や、屋根周囲のパラペット(壁)や笠木(かさぎ)など様々な部材で構成されております。これらに異常が起きたときも雨漏りが発生してしまいます。

陸屋根(屋上)で雨漏りが発生する主な原因とメンテナンス方法

陸屋根で雨漏りが起きやすい理由を見てきました。ここからは陸屋根で発生する雨漏りの原因とメンテナンス方法について一つずつ詳しく解説します。

防水層の劣化

先述の通り、陸屋根はシートや塗膜で形成された「防水層」で保護されていましたよね。

この防水層があるからこそ、雨が降っても建物内部に雨水が浸入することなく屋根としての役割を果たせているわけですが、防水層に異常・不具合が発生すれば「屋根」としての役割を果たせなくなり、建物の躯体に直接雨水が当たることにより室内への雨漏りへと発展します。

防水層の劣化症状

亀裂

亀裂

防水工事を行った際の下地処理や、そもそもの防水工事が適切でなかった可能性があります。また建物の揺れの影響を受けて亀裂が発生するといったケースも考えられます。

防水層の膨れ

防水層の膨れ

すでに下地にまで水分が到達し、雨漏りがしている状態です。膨れが見られる箇所は防水層が破れやすい状態とも言えますので早急なメンテナンスが必要です。

シートの剥がれ

シートの剥がれ

ラップ部分(シート結合部)、排水ドレン周り、パラペットの立ち上がり部分といったシートの端部分は特に剥がれによる雨水浸入のリスクが高いと言えます。

シートの亀裂・破れ

シートの亀裂・破れ

経年劣化による可塑剤の気化でシートが弾力性を失い、ひび割れを起こします。また飛来物や鳥のついばみといった外部要因による破れが見られるケースもあります。

目地の劣化

目地の劣化

アスファルト防水の押さえコンクリートには伸縮目地としてコーキングが充填されています。建物の揺れに対応するためのクッションの役割がありますが経年劣化による目地の亀裂や剥がれが見られるようになります。

植物による防水層の破壊

植物による防水層の破壊

目地や排水ドレン周りに雑草が生えてしまっている場合は要注意です。植物の根が防水層を突き破り、建物内部へ雨水を運んでしまっている可能性があります。植物が生えている場合は安易に抜かないようご注意ください。

防水層の補修とメンテナンス

劣化の予防が大切!防水層のトップコート塗り替え

トップコートとは防水層の劣化を防ぎ、保護するために塗られる塗料のことを言います。

建物の防水機能は防水工事によって形成された防水層によって守られていますが、屋根の上は常に紫外線や雨風の影響を受けています。こうした自然環境によるダメージを受け続ければ防水層が劣化し、防水機能を失ってしまう事になりますよね。そこで防水層にトップコートを塗布することで防水層を保護し、劣化を軽減させる役割を持つのがトップコートという事なのです。

防水層の不具合発生を防ぎ、雨漏りからお住まいを守るために5年に一度の間隔でトップコートの塗り替えを行いましょう。

こまめな排水ドレンの掃除も重要です

排水ドレンに土や落ち葉、ゴミが詰まると、処理しきれなくなった雨水が溢れるようになり、室内や外壁内部に流れ込んで雨漏りを引き起こすこともあります。また、排水口が詰まってしまうと、屋上で常に水たまりができるようになり、防水層を劣化させてしまう事にもなります。

防水層に不具合が出たときは部分補修?新たに防水工事?

劣化の予防として行うトップコートの目的と必要性はご理解いただけましたね。

それでは先でご紹介したような防水層自体に亀裂が入っている、シートが剥がれてしまった、目地が劣化しているといった場合はどのように雨漏りを解決するべきなのでしょうか。

塗膜防水である場合、例えば一箇所だけ防水層密着せず浮いてしまってる、たばこの火種が落ちて部分的に焼けて破れてしまったなど補修が必要な箇所が部分的である場合もありますよね。そのような場合は被害箇所の周辺も含めて防水層を切除し、新たな防水塗膜を塗布することで補修致します。

またシート防水であればパッチ処理を行い、破れや亀裂が見られる部分をカバーしたり、シート結合部が部分的に剥がれている場合は熱溶着にて再接着処理を行います。部分的な軽微な不具合であれば全面的に防水層の再形成を行うことなく補修を行うことが可能です。

ただし劣化が全体に及んでいる場合においては部分補修が一時凌ぎの応急処置でしかならないこともあります。それは不具合が表面化した箇所以外にも劣化が進んでおり、次の不具合を発生させる予備軍となっている可能性もあるためです。常に紫外線や雨風の影響を受け続ける陸屋根の防水層の耐用年数は環境によって前後しますが、現在雨漏りでお困りの方で防水層が耐用年数を迎えてしまっている場合は新たに防水工事を行うことを強くお勧めします。それぞれの防水工事の耐用年数や特徴は以下をご参考になさってください。

シート防水

-

施工期間が短い

-

工期が短いため経済的

- 塩ビシートは紫外線に強く、トップコート塗り替えによるメンテナンスが不要なケースもある

- 耐用年数が比較的長い

- 凸凹のある下地には向かない

- シート同士の継ぎ目や立ち上がり部分が雨水の浸入口となりやすく施工には技術力が必要となる

ウレタン防水

-

比較的安価での施工が可能

-

シートを敷き詰めにくい形状の床面にも施工が可能

-

塗料の伸縮性が高いため面積の広い陸屋根ではFRP防水よりもウレタン防水が適切

-

リフォーム時には既存防水層の撤去や処分が不要

- 塗膜を保護する「トップコート」の塗替えが約5年に1度必要

-

塗料を乾燥させるため施工に時間がかかる

- 均一に塗り重ねるための技術や塗料の取り扱いといった経験が施工時に必要で、塗り方にムラがあると期待する防水効果を発揮しない

FRP防水

- 軽いため建物に負荷がかかりにくい

- 耐用年数が長い

- 強度もあり屋上駐車場などにも採用されるほど

- シートを敷き詰めにくい形状の床面にも施工が可能

- 施工期間が短い

- 施工価格が高い

- シートや塗膜に比べると素材が硬いため、衝撃でヒビが入りやすい

- 塗装に伸縮性がないため変形量が多いとされる木造住宅の面積の広い屋上やバルコニーには不向き

アスファルト防水

- 耐用年数が比較的長い

- アスファルトルーフィングを重ねて防水層を形成するため防水性能が高い

- 防水層の劣化保護のため押えコンクリートを施工できる

- 工法によってはアスファルトを溶かす際に臭いが発生する

- 施工価格が高い

- 下地の動きに弱く、建物によっては施工不可

陸屋根は防水層が施してある床面だけではありません パラペットにも要注意

パラペットと聞いてピンとくる方は少ないかもしれませんね。

パラペットとは陸屋根の周囲を囲っている「囲い」の事で、雨水をせき止めるための止水壁としての役割を持ちます。

これまで散々、防水層について語ってきましたが雨漏りについて気をつけておかなくてはならないのは防水層だけではありません。パラペットについても注意が必要です。

床面から立ち上がるようにして設計されているパラペットと防水層との間には必ず継ぎ目が存在し、雨水の浸入を防ぐために水切り金具やシーリングが充填され防水処理がされていますがこれらも当然紫外線や雨水に晒されることで徐々に劣化を進めます。金具のずれや変形、外れ、またシーリングの亀裂や剥がれは雨水浸入口を作ってしまう事になるため雨漏りの発生原因にもなり得るため、5年から7年程度に一度のシーリングの打ち替え、その際には金具の痛みなども確認した上で補修・交換といった処置を行うようにしましょう。

陸屋根からの雨漏りは防水層のある床面だけに気が向きがちですが、こうした箇所にも原因が潜んでいることを忘れてはいけません。

建物の構造自体に異常があるときの対処法

陸屋根を雨漏りから守るためには排水ドレンやパラペットといった部材に異常がなく、防水層がきちんと形成されている上で受け止めた雨を適切に排水ドレンから地上へと誘導できなくてはなりません。

しかし建物自体の構造に異常があるときは上記の前提があったとしても雨漏りのリスクから逃れることはできませんよね。また防水層による屋根防水は数年に一度の頻度でトップコートの塗り替えといったメンテナンスも必要となります。そうした陸屋根の構造の問題やメンテナンスの手間を解消するリフォーム方法についてご案内します。

陸屋根の勾配改良

陸屋根自体の勾配が足りないと、どんなに防水層を作り替えても水はけは改良されません。雨水が溜まった状態が続けば防水層の劣化を早め、雨漏りの原因となってしまいますよね。

しかし施工の段階で凸凹ができてしまったり、屋上に設置する設備や機械の基礎があることによって部分的に勾配の邪魔してしまっていたりという陸屋根もあります。このように勾配に問題がある場合はモルタルなどを塗ることで適切な勾配を付け、勾配調整を行った上で防水層を形成します。

ただし勾配をつけるために使用するモルタルの量が多く、あまりに重量が増してしまうようだと建物全体に負荷がかかってしまい地震で揺れやすくなってしまいます。構造計算の結果、建物の強度が不安定になってしまうと判断されるような場合は勾配改良リフォームを行うことはしません。

屋根の造作工事によるリフォーム

陸屋根の上に新しく屋根を作るリフォームです。通常の勾配屋根を建築するのと同様、野地板、防水紙を設置した上で屋根材を葺いていきます。つまり陸屋根自体を屋根材でカバーすることになりますね。

雨水が陸屋根に直接当たることはなくなるため、防水層の劣化を気にする必要もありません。また既存の防水層によっては5年程度で一度のトップコートの塗り替えが必要となりますが、こうしたメンテナンスの手間からも解放されるメリットがあります。トップコートの塗り替えや防水工事を繰り返すことを考えればコストパフォーマンスが高いリフォーム方法とも言えるかもしれませんよね。

ただし先ほどの勾配改良と同様に、屋根材を追加することで屋根の重量が増してしまうため軽量な屋根材を選択する必要が出てきます。耐久性や耐食性のある屋根材としてガルバリウム鋼板やSGLといった金属屋根材がお勧めです。

「雨漏りしやすい陸屋根」だからこそ定期的なメンテナンスで雨漏りを未然に防ぐことが最重要

どんな屋根であったとしても日頃から紫外線や熱、雨風などの影響を受け、経年による劣化が起こるため必ずなんらかのメンテナンスが必要となります。

その中でも特に屋根材で保護されているわけでもなく、他の屋根よりも雨漏りしやすい形状でもある陸屋根は定期的なメンテナンスが欠かせません。大規模な補修工事を回避するためにも「被害が出る前」「被害が大きくなる前」に定期点検を実施し、大きな不具合が見つかる前に補修する習慣をつけていただきたいと思います。また現在陸屋根にお住まいの方で雨漏りにお困りの方もぜひお気軽に当社にご連絡ください。現在の屋根の状態を正確に判断した上で、どういった防水工事が最適かをご提案いたします。

陸屋根(屋上)の雨漏り原因と補修・メンテナンス方法まとめ

「傾斜がない」「屋根材がなく防水層で保護されている」といった2点が陸屋根の大きな特徴であり、雨漏りを発生させる原因の一つでもあります

「傾斜がない」「屋根材がなく防水層で保護されている」といった2点が陸屋根の大きな特徴であり、雨漏りを発生させる原因の一つでもあります

傾斜がないということは降った雨水が滞留し、雨水に触れている時間が長いということが言えます。

傾斜がないということは降った雨水が滞留し、雨水に触れている時間が長いということが言えます。

陸屋根にはシート防水、ウレタン防水、FRP防水、アスファルト防水といった防水工事が施工され、防水層を形成することで雨漏りを防いでいます。

陸屋根にはシート防水、ウレタン防水、FRP防水、アスファルト防水といった防水工事が施工され、防水層を形成することで雨漏りを防いでいます。

雨漏りを誘発する防水層の劣化には「亀裂」「膨れ」「シートの剥がれ」「目地の劣化」「植物による防水層の破壊」などの症状が見られます。

雨漏りを誘発する防水層の劣化には「亀裂」「膨れ」「シートの剥がれ」「目地の劣化」「植物による防水層の破壊」などの症状が見られます。

防水層の劣化予防として5年程度に一度の間隔でトップコートの塗り替えを行いましょう

防水層の劣化予防として5年程度に一度の間隔でトップコートの塗り替えを行いましょう

水の詰まりを防ぐために排水ドレンの定期的な掃除も重要です。

水の詰まりを防ぐために排水ドレンの定期的な掃除も重要です。

防水層の部分補修も可能ではありますが、耐用年数を迎えてしまっているような場合は新たな防水工事を施工することをお勧めします。

防水層の部分補修も可能ではありますが、耐用年数を迎えてしまっているような場合は新たな防水工事を施工することをお勧めします。

陸屋根の雨漏り原因箇所は床面(防水層)だけではなくパラペットにも注意を向けることが大切です

陸屋根の雨漏り原因箇所は床面(防水層)だけではなくパラペットにも注意を向けることが大切です

勾配不良によって水たまりが出来てしまう、水はけが悪いといった場合は勾配調整を行うなど改良工事を行います

勾配不良によって水たまりが出来てしまう、水はけが悪いといった場合は勾配調整を行うなど改良工事を行います

屋根の造作工事も陸屋根の雨漏り防止のための一つの策であり、雨水が防水層を直接打ち付けることがなくなるため防水層の劣化による雨漏りを防ぐことができます。

屋根の造作工事も陸屋根の雨漏り防止のための一つの策であり、雨水が防水層を直接打ち付けることがなくなるため防水層の劣化による雨漏りを防ぐことができます。

シート防水についてはこちら>>

ウレタン防水についてはこちら>>

FRP防水についてはこちら>>