セメント瓦・モニエル瓦の雨漏り原因と最適なメンテナンス方法

お家の屋根がセメント瓦・モニエル瓦の方へ。

瓦と聞くと「耐久性が長い」「塗装などのメンテナンスが不要」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

ことろがこれらの瓦は、定期的な塗装を行わなければ素材自体の劣化をどんどん進める結果となり「雨水を吸い込み下地に悪影響を与える」「水の染み込みにより成分が溶け出し素材自体が脆くなってしまう」などといった不具合を屋根に引き起こしてしまいます。

セメント瓦・モニエル瓦と雨漏りの関係、正しいメンテナンス方法について解説します。

【動画で確認「セメント瓦・モニエル瓦の雨漏り」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「セメント瓦・モニエル瓦の雨漏り」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

セメント瓦・モニエル瓦ってどんな瓦?

粘土瓦やスレートといった屋根材の名前は聞いたことがあってもセメント瓦やモニエル瓦という名前には聞き覚えがないという方もいらっしゃるかもしれませんね。

もしかして「自宅の屋根材はセメント瓦っていうんだ」と初めて知ったという方もいらっしゃるかもしれませんね。流通量も他の屋根材と比較しても少なく、どちらかと少数派であるため「それぞれの特徴は?」と聞かれても答えられない方もきっと多いですよね。

まずはセメント瓦とモニエル瓦の特徴を見ていきましょう。

もしかして「自宅の屋根材はセメント瓦っていうんだ」と初めて知ったという方もいらっしゃるかもしれませんね。流通量も他の屋根材と比較しても少なく、どちらかと少数派であるため「それぞれの特徴は?」と聞かれても答えられない方もきっと多いですよね。

まずはセメント瓦とモニエル瓦の特徴を見ていきましょう。

セメント瓦を簡単に解説!

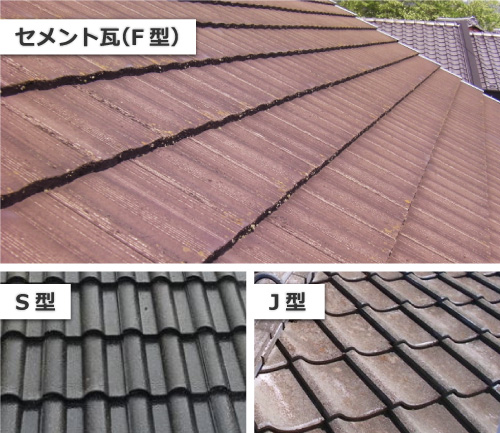

セメント瓦はその名の通り、セメントを主成分とする屋根材です。「厚形スレート」とも呼ばれることも多く、もしかしたらそういう呼び名なら聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんね。F型(フラットな平板)、S型(スパニッシュ)、J型(和形)など様々な形状があり和風・洋風問わず使用されています。

モニエル瓦を簡単に解説!

モニエル瓦は日本モニエル株式会社が製造・販売していた屋根材で、会社名からモニエル瓦と呼ばれていますが、正式には「乾式コンクリート瓦」と言います。こちらも様々な形状があり、成分はセメント瓦同様セメントが主成分ですがセメントの配合量が少ないという特徴があります。また屋根材の表面に「スラリー層」と呼ばれる特殊な着色層が形成されているのがセメント瓦との大きな違いと言えます。

セメント瓦やモニエル瓦の特徴

それでは他の屋根材と比べてどうなのでしょうか?セメント瓦・モニエル瓦のメリット・デメリットを見てみましょう。

メリット

- 粘土瓦と比較しても安く施工できる

- 形状やカラーバリエーションが豊富でデザイン性が高い

- 主成分がセメントであるため耐火性に優れている

デメリット

- 主成分であるセメントは水が浸透しやすい素材であり、素材自体に防水性能がない

- 水を染み込んでしまう事で素材が劣化し、脆くなり割れやすくなる

- 雨水の浸透によってセメントの成分であるカルシウムが流出し、エフロレッセンス(白華現象)が起こり強度も弱くなる

- 定期的な塗装によるメンテナンスが必要不可欠

- 重量が重く耐震性でスレート屋根や金属屋根に劣る

セメント瓦やモニエル瓦は粘土瓦(粘土瓦)と比較しても安価で施工できるため一時期流行の兆しを見せた屋根材ではありますが、上記のように素材自体に多くのデメリットを抱えるため徐々に人気が下降し、新築で使われることもなくなりました。

またモニエル瓦に関しては製造・販売を行っていた日本モニエル㈱が日本市場から撤退したこともあり現在では手に入れることも難しい状況です。

またモニエル瓦に関しては製造・販売を行っていた日本モニエル㈱が日本市場から撤退したこともあり現在では手に入れることも難しい状況です。

セメント瓦やモニエル瓦などのような施工や構造になっているのか

デメリットでも記載がありましたが、セメント瓦やモニエル瓦は主成分がセメントからできていることから大変水に弱い屋根材です。屋根材自体が雨漏りを引き起こすことも当然考えられますが、屋根の構造にも起因することがあります。

とはいえご自身で屋根に上ったことがあるという方も少ないでしょうから「屋根の構造」と言われてもピンとこないですよね。私たちが屋根を見上げた際に目にする表面部分には、屋根材が一面に敷かれていることはわかっても、その内部がどうなっているのか想像したこともないという方がきっと多いですよね。

しかし屋根の構造をご理解いただくことで「雨漏りの原因」がより具体的にご理解いただけると思います。それでは見ていきましょう。

とはいえご自身で屋根に上ったことがあるという方も少ないでしょうから「屋根の構造」と言われてもピンとこないですよね。私たちが屋根を見上げた際に目にする表面部分には、屋根材が一面に敷かれていることはわかっても、その内部がどうなっているのか想像したこともないという方がきっと多いですよね。

しかし屋根の構造をご理解いただくことで「雨漏りの原因」がより具体的にご理解いただけると思います。それでは見ていきましょう。

こちらは屋根の上から眺めたセメント瓦とモニエル瓦屋根の風景です。同じ瓦ばかりが並べられているわけではありませんね。また複雑な屋根の形状になれば「谷」と呼ばれる場所も存在します。

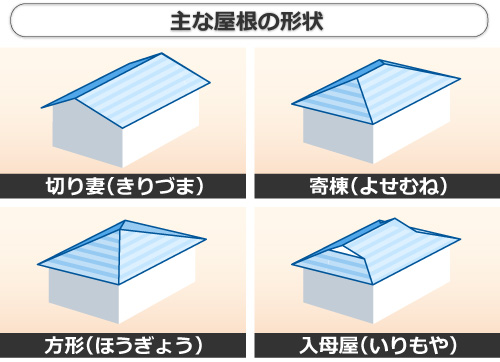

まず屋根の形状ですが、お住まいの間取りや構造に応じて屋根には様々な形状があります。 屋根と言われて最もイメージしやすいのが二つの面で構成されている三角の形をした切り妻(きりづま)ではないでしょうか。他にも4つの面で構成されている寄棟(よせむね)や方形(ほうぎょう)、それ以外にも入母屋や差し掛けなど本当に様々です。

いずれにしても屋根には屋根材が敷き詰められている面が存在し、その面が重なることで「山」や「谷」となる部分が存在します。まずはその辺りから理解していきましょう。

棟(大棟・隅棟)・谷

セメント瓦やモニエル瓦の屋根に限った話ではありませんが屋根には屋根材が敷かれた面が存在しますね。この面が重なり山となる頂点部分を「棟(むね)」と呼びます。一番高い位置にある棟を「大棟」、頂点から下っている棟を「隅棟(下り棟)」と言い、棟には棟瓦という、専用の瓦が使用されています。

(※二つの面で構成される切り妻屋根では隅棟は存在しません。)

頂点である「山」に対してその逆は「谷」ですね。屋根面が重なった凹部分を指します。雨は空から降り、高い場所から低い場所へと流れていきますが、屋根の上で真っ先に雨水が当たる頂上部分の「棟」、そして雨水が流れ込む「谷」といずれも雨が降れば、常に雨水と触れ合う場所であり構造上、大変雨漏りが発生しやすい屋根の弱点部分となります。

(※二つの面で構成される切り妻屋根では隅棟は存在しません。)

頂点である「山」に対してその逆は「谷」ですね。屋根面が重なった凹部分を指します。雨は空から降り、高い場所から低い場所へと流れていきますが、屋根の上で真っ先に雨水が当たる頂上部分の「棟」、そして雨水が流れ込む「谷」といずれも雨が降れば、常に雨水と触れ合う場所であり構造上、大変雨漏りが発生しやすい屋根の弱点部分となります。

取り合い

次は外壁との「取り合い」です。屋根のプロでもなければなかなか聞きなれない言葉ですね。2階建てのお住まいで一階の屋根(下屋(げや))と外壁の接続部分のことを指します。

こちらも棟や谷同様、非常に雨漏りが発生しやすい場所と言えますが板金等によって「雨仕舞」がされ、雨水の浸入を防いでいます。

こちらも棟や谷同様、非常に雨漏りが発生しやすい場所と言えますが板金等によって「雨仕舞」がされ、雨水の浸入を防いでいます。

屋根材はどのように葺かれているか

では私たちが表面から見ている、屋根材が葺かれている面の中身はどのようになっているのでしょうか?土台となる部分からご説明しますね。

新築時の上棟などをご覧になったことがある方は、お住まいの骨組みが木材によって組まれていることはお分かりですね。数十本もの木材を柱として、縦や横に組むことでお住まいの骨組みを作っています。

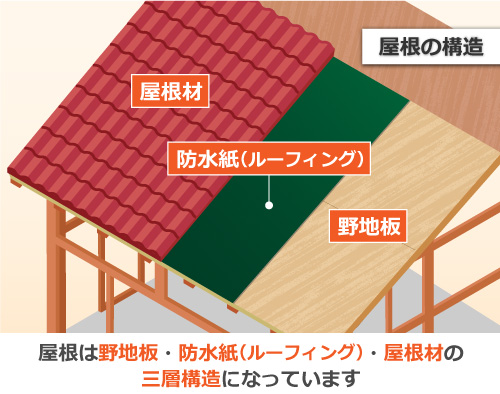

屋根材はそこに直接載せることができませんから野地板(のじいた)と呼ばれる下地材を敷き土台を作り、屋根材を敷くための面を作ります。 そしてその上に防水紙(ルーフィング)を敷きます。そして最後に屋根材を葺くことで屋根を形成しています。

新築時の上棟などをご覧になったことがある方は、お住まいの骨組みが木材によって組まれていることはお分かりですね。数十本もの木材を柱として、縦や横に組むことでお住まいの骨組みを作っています。

屋根材はそこに直接載せることができませんから野地板(のじいた)と呼ばれる下地材を敷き土台を作り、屋根材を敷くための面を作ります。 そしてその上に防水紙(ルーフィング)を敷きます。そして最後に屋根材を葺くことで屋根を形成しています。

直貼り工法

防水紙の上に直接屋根材を釘で打ち付けて固定していく工法です。現在では直貼り工法で施工されるということはなく、補修やメンテナンス時に見る程度です。屋根内部に入り込んでしまった雨水の排水性が悪く、滞留させてしまうことで下地の劣化を早めてしまうといったデメリットがあります。

引っ掛け桟工法

粘土瓦と同様の施工方法で、防水紙の上に桟木(さんぎ:瓦を引っ掛けるための木材)を取り付け、そこに引っ掛けて屋根材を並べていく工法です。直貼り工法と比べると排水性で優れているという点でメリットがあります。

最後に棟部分の棟瓦ですが、こちらは面を構成している四角い瓦とは異なり専用の棟瓦を使用します。固定のために土や漆喰、またセメントが使われています。

雨漏り発生のメカニズムと被害

セメント瓦やモニエル瓦が載せられている屋根の全体像をご理解いただけましたでしょうか?屋根の構造についても「そんな風になっているんだ」とイメージできた方も多いのではないでしょうか。雨漏りが心配になる箇所が所々にあることもご理解いただけたことと思います。

お次はセメント瓦・モニエル瓦の屋根からの雨漏り原因についてです。主にセメント瓦・モニエル瓦の雨漏りには「瓦の不具合」「屋根構造の不具合」「金属部材の不具合」の3つが考えられます。それでは見ていきましょう。

お次はセメント瓦・モニエル瓦の屋根からの雨漏り原因についてです。主にセメント瓦・モニエル瓦の雨漏りには「瓦の不具合」「屋根構造の不具合」「金属部材の不具合」の3つが考えられます。それでは見ていきましょう。

【原因1】屋根材のずれ、割れなどによる破損

塗装によるメンテナンスを怠らなければ30年前後という耐久年数が期待できるこれらの屋根材も、外部からの力が加わることで「ずれ」「割れ」などの破損による「不具合」によって雨漏りに至るケースがあります。雨漏りに至るメカニズムは下記の順序で発生します。

1…台風などの強風・地震・飛来物などの力によって影響を受け「ずれ」や「歪み」、「割れ」といった不具合が発生

2…ずれや破損箇所から雨水が浸入

3…防水紙(ルーフィング)や野地板などの下地を傷め・劣化させ不具合箇所から雨漏りに至る

1…台風などの強風・地震・飛来物などの力によって影響を受け「ずれ」や「歪み」、「割れ」といった不具合が発生

2…ずれや破損箇所から雨水が浸入

3…防水紙(ルーフィング)や野地板などの下地を傷め・劣化させ不具合箇所から雨漏りに至る

屋根は雨漏りからお住まいを守るため屋根材による「一次防水」、防水紙による「二次防水」によって雨水の浸入を防いでいます。本来、防水紙が健康な状態であれば屋根材の不具合箇所から雨水が浸入しても防水紙が二次防水として機能し、室内への雨漏りを最後の砦として防いでくれていますが、防水紙には20年程度という寿命もあり永遠に守ってくれるわけではありません。

また雨水の浸入が激しければ屋根の内部が常に湿気や水分が滞留している状態となり、防水紙の劣化を早めてしまいます。屋根材の不具合という「一次防水」の崩壊は防水紙という「二次防水」の崩壊にもつながり、結果として雨漏りを引き起こしてしまうのです。

【原因2】漆喰(しっくい)の劣化や剥がれ

「漆喰」と言われても屋根のどこに使われているかわからないという方も多いですよね。屋根を下から眺めて棟瓦の当たりを眺めると、屋根面と重なる部分に半月状の形をした空間が見えます。本来であれば漆喰が詰められており内部への雨水の浸入を防いでいますが経年劣化で剥がれてしまうことで雨水の浸入を許し、雨漏りへと発展してしまいます。

1…経年による漆喰の劣化、また強風や地震などの影響による建物や屋根の動きの影響を受けて漆喰の剥がれや割れが発生

2…棟瓦を固定している土に雨水が染み込む

3…土の流出や、それにより瓦の固定力が弱まることによる棟瓦の歪曲やずれなどでさらなる雨水の浸入を許し結果として雨漏りに発展

1…経年による漆喰の劣化、また強風や地震などの影響による建物や屋根の動きの影響を受けて漆喰の剥がれや割れが発生

2…棟瓦を固定している土に雨水が染み込む

3…土の流出や、それにより瓦の固定力が弱まることによる棟瓦の歪曲やずれなどでさらなる雨水の浸入を許し結果として雨漏りに発展

雨が真っ先に当たりやすい棟瓦というのは、それだけ雨漏りがしやすい場所の一つと言えますよね。

特に漆喰は、棟瓦を固定するための葺き土に雨水が浸入しないよう防御している役割がありますから、漆喰が剥がれてしまうということは屋根にとって一大事だと言えます。屋根を下から眺めてみた際に「白い塊が崩れている」といったような明らかに崩れている・剥がれているといった不具合を見つけたらその時点で専門業者に見てもらうと良いでしょう。

また漆喰は徐々に空気中の二酸化炭素と反応し、徐々に硬化し劣化を進めていきます。寿命も約15年程度です。こういったこともメンテナンスの目安にしていただくと良いですね。

セメント瓦やモニエル瓦の棟瓦は漆喰の他に、固定する際には釘も使用されています。こちらも漆喰同様建物の動きや気温差によって浮いてきます。浮いてしまうと釘穴が雨水の浸入口となってしまうこともあります。

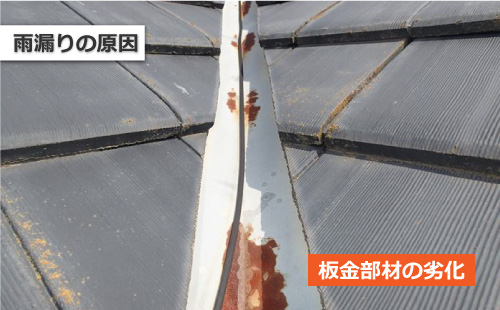

【原因3】板金部材の劣化

雨漏りは雨水の滞留する時間が長いほど発生しやすくなります。雨が降るたびに雨水を樋へと排水するために雨水と長時間にわたって接している「谷板金」は雨漏りの原因となることが多い箇所です。板金部材の劣化が進行することで、雨漏りは以下の順序で発生します。

1 板金部材の保護層(亜鉛メッキや塗装材)の劣化

…太陽光の紫外線や熱・雨や雪などの水分によって、徐々に表面の保護層が劣化します。

2 板金部材に錆が発生

…保護機能が低下した板金部材は、空気中の酸素と水と反応して赤錆が発生します。

3 赤錆が進行し、板金部材内部まで腐食

…錆を長期間放置すると、健全な内部の金属まで錆が到達します。

4 錆が板金部材を貫通し、雨漏りが発生

…板金部材に穴が開き、雨が降るたびに内部へと雨水が浸入し、雨漏りに繋がります。

1 板金部材の保護層(亜鉛メッキや塗装材)の劣化

…太陽光の紫外線や熱・雨や雪などの水分によって、徐々に表面の保護層が劣化します。

2 板金部材に錆が発生

…保護機能が低下した板金部材は、空気中の酸素と水と反応して赤錆が発生します。

3 赤錆が進行し、板金部材内部まで腐食

…錆を長期間放置すると、健全な内部の金属まで錆が到達します。

4 錆が板金部材を貫通し、雨漏りが発生

…板金部材に穴が開き、雨が降るたびに内部へと雨水が浸入し、雨漏りに繋がります。

受けた雨水を雨樋へと排水する役割のある谷板金ですが経年劣化により変形を起こし、排水するための勾配が邪魔され、正常に雨水を運べなくなってしまう事があります。

結果として排水されずに滞留した雨水が「錆」や「穴」といった不具合を作り、雨漏りを発生させてしまうことになります。(銅製の谷板金の場合、酸性雨による影響もあると言われています。)当然谷板金の下には防水紙(ルーフィング)が敷かれていますが、浸入した雨漏りが雨が降るたびに防水紙を傷めつけることで寿命を縮め、雨漏り被害を拡大させてしまう事にもなりかねませんね。

また勾配に異常があれば豪雨時には雨水のオーバーフローを引き起こし、逆流した雨水が屋根内部へと浸入するきっかけを作ることにもなります。

【原因4】定期的に塗装を行わなかったことによる屋根材の劣化が原因の雨漏り

強風や飛来物など外部の影響を受けたことによる屋根材の「われ」や「ずれ」、また漆喰の剥がれや板金からの雨漏りは一般的な粘土瓦の屋根でも考えられる原因です。粘土瓦との大きな違いはセメント瓦・モニエル瓦には「定期的な塗装」によるメンテナンスが必須であるということです。もし塗装を怠ったら…。

塗装を行わないことで起こる屋根材の劣化から雨漏りへの進行は以下の通りです。

1 塗膜が剥がれ、瓦自体に雨が染み込む

…塗装に防水性能を頼っているセメント瓦・モニエル瓦。経年劣化で塗膜が剥がれてくる事でその防水性能を失い、雨が降ることで雨水を吸い込んでしまいます。

2 雨水によって成分が流出し、屋根材が脆くなる

…塗膜が剥がれむき出しになったセメントからカルシウムが流れ出て、エフロレッセンス(白華現象)が現れます。

3 吸水した屋根材に苔や藻が生育し、さらに水分を滞留させる

…吸水した屋根材・水分を含む苔や藻が屋根材にさらに雨水を滞留させることで下地にまで影響を与えてしまいます。

4 防水紙(ルーフィング)や野地板などの下地を傷め・劣化させ不具合箇所から雨漏りが始まる

塗装を行わないことで起こる屋根材の劣化から雨漏りへの進行は以下の通りです。

1 塗膜が剥がれ、瓦自体に雨が染み込む

…塗装に防水性能を頼っているセメント瓦・モニエル瓦。経年劣化で塗膜が剥がれてくる事でその防水性能を失い、雨が降ることで雨水を吸い込んでしまいます。

2 雨水によって成分が流出し、屋根材が脆くなる

…塗膜が剥がれむき出しになったセメントからカルシウムが流れ出て、エフロレッセンス(白華現象)が現れます。

3 吸水した屋根材に苔や藻が生育し、さらに水分を滞留させる

…吸水した屋根材・水分を含む苔や藻が屋根材にさらに雨水を滞留させることで下地にまで影響を与えてしまいます。

4 防水紙(ルーフィング)や野地板などの下地を傷め・劣化させ不具合箇所から雨漏りが始まる

「塗装って屋根を綺麗にするためでしょう?」と美観の向上のみが目的だと思っていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。塗装にはもちろん美観を向上させる目的もありますが、実は屋根材自体に防水性能を持たせる役割もあるのです。

特にセメント瓦やモニエル瓦は主成分がセメントです。素材自体に防水性がないため塗膜が剥がれてしまえば直接セメントが雨水を吸収し、そこから成分であるカルシウムが流出させてしまい屋根材としての強度を著しく下げてしまう事になります。当然強度が落ちた屋根材は少しの衝撃でも割れてしまう事にもなりますよね。

さらに雨漏りのリスクを広げてしまう事にもなります。塗装を怠ってしまう事は屋根材の劣化の原因となり寿命を短くしてしまうと同時に、結果として雨漏りという被害も生んでしまうのです。

セメント瓦・モニエル瓦のメンテナンス方法と雨漏り解決策

原因についてご理解いただけたところで、大切なのはどう解決するかですよね。

「経年劣化による不具合」や「メンテナンス不足」、また雨漏り発生箇所など状態はお住まいによって様々ではあり、100%解決のためには原因に対して適切な対処をすることが求められます。

それでは雨漏りを起こしてしまった屋根にはどのようなメンテナンスを行うべきか。解決策を見ていきましょう。

「経年劣化による不具合」や「メンテナンス不足」、また雨漏り発生箇所など状態はお住まいによって様々ではあり、100%解決のためには原因に対して適切な対処をすることが求められます。

それでは雨漏りを起こしてしまった屋根にはどのようなメンテナンスを行うべきか。解決策を見ていきましょう。

ずれ・割れ・欠け

瓦がずれてしまったといったような場合はずれた部分を並び戻すこと、割れ・欠けの補修方法について軽微であればコーキングで補修を行うといったことが可能となります。

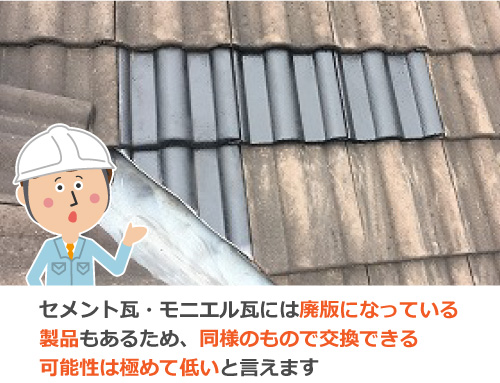

問題は交換が必要なほどの割れ・欠けといった不具合が発生してしまった場合です。そもそもモニエル瓦は日本ですでに販売されていないため世の中に存在する在庫を探すほかありません。またセメント瓦にしても同様、製造を中止している製品もあるため同様のものが手に入る確率は極めて低いとしか言いようがないのが現状です。

問題は交換が必要なほどの割れ・欠けといった不具合が発生してしまった場合です。そもそもモニエル瓦は日本ですでに販売されていないため世の中に存在する在庫を探すほかありません。またセメント瓦にしても同様、製造を中止している製品もあるため同様のものが手に入る確率は極めて低いとしか言いようがないのが現状です。

劣化が見られたらいっそのこと葺き替えを検討するのがベストな選択

「葺き替え」とは既存の屋根材を撤去し、屋根材を新しいものに交換することはもちろん、防水紙や野地板(のじいた)まですべて新しくする工事です。

「雨漏りでいきなりそんな大規模な工事が必要なの?」と疑問に思われる方もきっと多いでしょう。

ちなみに今雨漏りで困られている方のお住まいは築何年でしょうか?

多くの方が築20年以上、30年以上と回答されるのではないでしょうか?

それほど古く、現在では新築で使われることもなくなりました。そしてすでに屋根のどこかに原因があり雨漏りもしています。雨漏りがしているということは当然防水紙(ルーフィング)や野地板も傷んでいるということですよね。

つまり屋根を構成する屋根材・防水紙・野地板のすべてが現在進行形で劣化を進めていることになるのです。そして20年から30年というと新築だった屋根も寿命を迎えどの屋根も葺き替えが必要になる時期なのです。

「雨漏りでいきなりそんな大規模な工事が必要なの?」と疑問に思われる方もきっと多いでしょう。

ちなみに今雨漏りで困られている方のお住まいは築何年でしょうか?

多くの方が築20年以上、30年以上と回答されるのではないでしょうか?

それほど古く、現在では新築で使われることもなくなりました。そしてすでに屋根のどこかに原因があり雨漏りもしています。雨漏りがしているということは当然防水紙(ルーフィング)や野地板も傷んでいるということですよね。

つまり屋根を構成する屋根材・防水紙・野地板のすべてが現在進行形で劣化を進めていることになるのです。そして20年から30年というと新築だった屋根も寿命を迎えどの屋根も葺き替えが必要になる時期なのです。

また葺き替えをお勧めする理由はその「重量」にもあります。

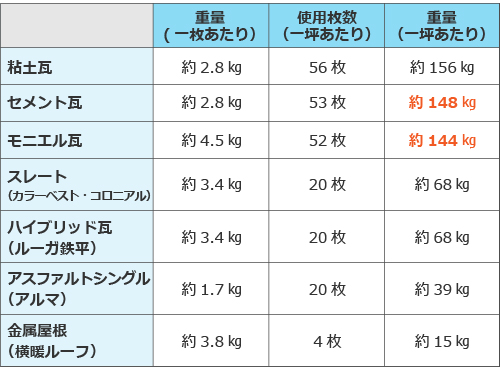

屋根の重さと耐震性には大きな相関関係があり、通常であれば屋根が重たいほど「耐震性が低い」とされています。重心が高い位置にあるため地震の揺れの影響を受けやすいということですね。例えば以下をご覧ください。

どれだけ重いかが一目瞭然ですね。同じ面積を葺くだけでも他の屋根材と比較すると2倍~10倍近くも違うのです。

一般的な30坪の屋根であればその重さは4トンを超え、軽自動車7台弱が屋根に乗っている計算となります。こうしたことから、不具合があるセメント瓦・モニエル瓦から軽量な屋根材に葺き替えすることは雨漏り解決だけではなく、耐震性を高めお住まいを長持ちさせることにもなるのです。

令和4年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき石綿(アスベスト)含有建材有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられています。

アメピタでは、基準に則った正しい調査・報告を実施しております。

アメピタでは、基準に則った正しい調査・報告を実施しております。

漆喰の剥がれ

本来雨水の浸入をカバーしている漆喰が剥がれてしまったことが原因で雨漏りが発生してしまった場合、新たに漆喰を詰め直す「漆喰詰め直し」工事が必要なります。割れや剥がれが見られるような部分において既存の漆喰を取り除いた上で新たに漆喰を詰める「詰め直し工事」を行い、雨水の浸入口を塞ぐことで解決します。

万が一、漆喰が剥がれた状態が長期間放置されてしまっていたような場合、雨水によって棟瓦を固定するための葺き土が流されてしまっている可能性もあります。土が流出し、固定力を失ってしまえば風・地震など建物の動きの影響を受けて直線に施工されているはずの棟瓦が歪曲してしまったり、最悪棟瓦全体が崩落しかねませんよね。

雨漏り点検時には漆喰の状態と併せて棟瓦の状態も確認させていただき異常が見つかれば棟の並びを正常に戻し、固定する「棟取り直し」工事が必要となります。

万が一、漆喰が剥がれた状態が長期間放置されてしまっていたような場合、雨水によって棟瓦を固定するための葺き土が流されてしまっている可能性もあります。土が流出し、固定力を失ってしまえば風・地震など建物の動きの影響を受けて直線に施工されているはずの棟瓦が歪曲してしまったり、最悪棟瓦全体が崩落しかねませんよね。

雨漏り点検時には漆喰の状態と併せて棟瓦の状態も確認させていただき異常が見つかれば棟の並びを正常に戻し、固定する「棟取り直し」工事が必要となります。

※先にもありましたがセメント瓦やモニエル瓦は大変重たい屋根材です。軽量化を行い、耐震性を向上させるためにも棟取り直し工事を行う際は漆喰や土を使用しない乾式工法で行う工法をお勧めしております!これにより40mの棟瓦の取り直し工事で軽自動車一台分の約650kgの軽量化に成功します。

谷板金の劣化

素材によっては塗装による補修が可能です。ただし塗装によって穴を塞ぐことはできませんよね。

穴の空いた部分は「シーリング材」や「防水テープ」による補修を行った上で、健康な箇所は穴が空いて雨漏りが発生しないように、錆の除去を行い、錆止め塗料と上塗材を塗ることで、錆の原因となる酸素と水分から遮断し劣化を防ぎます。しかしこれらはあくまでも応急処置、予防であって長い目で見た際にとても完璧とは言えません。

環境にもよりますが20年程度で寿命を迎える谷板金、発覚した劣化箇所が一か所であったとしても経年劣化により別の箇所では当然のように劣化が進んでいます。簡易的な補修では結局いたちごっこになってしまい余計なストレスや費用が掛かってしまったという事にもなりかねませんね。根本的な解決のために寿命を迎え、不具合が発生した谷板金は交換することをお勧めします。

穴の空いた部分は「シーリング材」や「防水テープ」による補修を行った上で、健康な箇所は穴が空いて雨漏りが発生しないように、錆の除去を行い、錆止め塗料と上塗材を塗ることで、錆の原因となる酸素と水分から遮断し劣化を防ぎます。しかしこれらはあくまでも応急処置、予防であって長い目で見た際にとても完璧とは言えません。

環境にもよりますが20年程度で寿命を迎える谷板金、発覚した劣化箇所が一か所であったとしても経年劣化により別の箇所では当然のように劣化が進んでいます。簡易的な補修では結局いたちごっこになってしまい余計なストレスや費用が掛かってしまったという事にもなりかねませんね。根本的な解決のために寿命を迎え、不具合が発生した谷板金は交換することをお勧めします。

セメント瓦やモニエル瓦にカバー工法は向いていない!?

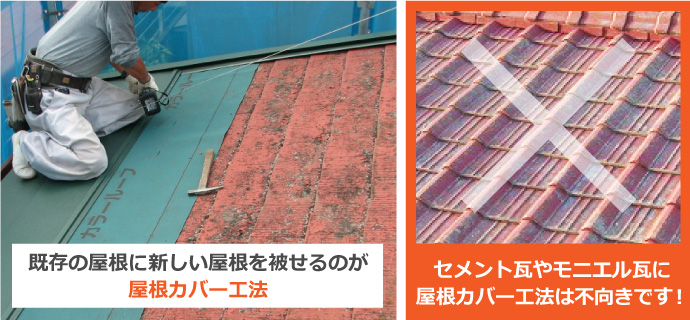

雨漏りを解決するために既存屋根材の種類によっては「屋根カバー工法」という方法もあります。葺き替えと比較しても「廃材がでない」「工期が短い」「費用も安い」などメリットも多く、且つ防水紙(ルーフィング)と屋根材を新しくすることもできるため人気の高いリフォーム工事の一つです。

まずはセメント瓦とモニエル瓦の特徴を見ていきましょう。

答えは「NO」です。

カバー工法というのは既存の屋根に新しい屋根を被せる工事です。当然屋根材を二重にするため重量が増しますよね。先述の通りセメント瓦やモニエル瓦は粘土瓦同様非常に重たい屋根材であるため、さらにカバー工法によって重量を増すことで耐震性を下げることにもなるため不向きと言わざるを得ないのです。

まずはセメント瓦とモニエル瓦の特徴を見ていきましょう。

答えは「NO」です。

カバー工法というのは既存の屋根に新しい屋根を被せる工事です。当然屋根材を二重にするため重量が増しますよね。先述の通りセメント瓦やモニエル瓦は粘土瓦同様非常に重たい屋根材であるため、さらにカバー工法によって重量を増すことで耐震性を下げることにもなるため不向きと言わざるを得ないのです。

定期的な塗装メンテナンスによって雨漏り被害を防ぎましょう!

ここまでセメント瓦・モニエル瓦の「雨漏り原因」や「雨漏り解決方法」を見てきました。それでは雨漏りしていない方、「雨漏りさせないためにどう予防したらいいの?」と気になりますよね。

雨漏りという言葉は非常に一般的ですが、被害によってはお住まいの構造を腐らせお住まいの耐久性を下げてしまったり、内装や室内の什器にまで影響を及ぼすことも珍しくありません。

雨漏りという言葉は非常に一般的ですが、被害によってはお住まいの構造を腐らせお住まいの耐久性を下げてしまったり、内装や室内の什器にまで影響を及ぼすことも珍しくありません。

雨漏りを未然に防ぎお住まいを守るために

➊ 専門業者による屋根の点検・調査を定期的に行いましょう。

➋ 塗装を行い、屋根材の防水性を維持しましょう。

➋ 塗装を行い、屋根材の防水性を維持しましょう。

塗装に関してはこれまでも散々内容に触れてきましたが、➊の専門業者による定期的な点検・調査も非常に重要ですね。

普段目にしない屋根には自然環境や飛来物、動物など被害を誘発する外部要因が実に多くあります。また雨漏りは時間をかけて室内や構造部を侵食していきます。「気づいたときには遅かった」ではなく「手遅れになる前に気づいて良かった」となるようぜひ屋根を気にかけていただければ幸いです。

また屋根塗装を行う際には以下の3点を意識して業者に依頼するようにしましょう。もちろんアメピタでは塗装のご依頼も喜んでご対応させていただきます。

<セメント瓦・モニエル瓦 塗装依頼の際の注意点>

10年~15年に一度は塗装を行いましょう。

10年~15年に一度は塗装を行いましょう。 モニエル瓦を塗装する場合は高圧洗浄を十分に行った後、下塗り材として「スラリー強化プライマー」を使用してもらいましょう。

モニエル瓦を塗装する場合は高圧洗浄を十分に行った後、下塗り材として「スラリー強化プライマー」を使用してもらいましょう。 30年程度を目安に寿命を迎えたセメント瓦・モニエル瓦は塗装ではなく葺き替えをご検討ください。

30年程度を目安に寿命を迎えたセメント瓦・モニエル瓦は塗装ではなく葺き替えをご検討ください。

※モニエル瓦には着色スラリーと呼ばれるコンクリートと同質の無機質着色材による防水層(スラリー層)が屋根材表面に存在します。このスラリー層の存在が塗装を難しくしており業者の中には「モニエル瓦は塗装ができない」と工事を受け付けていない業者もあるようですが、モニエル瓦専用の下塗り材や塗料を使用することで可能となります。

セメント瓦・モニエル瓦の雨漏り修理をご検討中の方へ!まずは無料点検をご活用下さい

「何が原因で雨漏りが発生するのか?」まずはここを探ることから雨漏り解決の道は始まります。

場合によっては屋根の葺き替えなど大掛かりなリフォームにもなりかねないセメント瓦やモニエル瓦の雨漏り。

必要な補修内容、ご提案内容は屋根の状況のみで判断できることではなく「この先何年現在のご自宅に住むのか?」「屋根をリフォームするうえで何を望むのか?」などご家族の将来や希望を叶えるため、私たちに何ができるのかを徹底的に考えご提案させていただいております。

無料点検時にはお客様のご在宅時にご訪問させていただき、できる限りお立合いいただく中で現状を見ていただくと同時に、お客様の「ああしたい」「こうしたい」をぜひ私たちに教えていただけたらと思います。

雨漏りの調査・点検、お見積りはいつでも無料で承っておりますのでいつでもお気軽にご相談ください。

セメント瓦・モニエル瓦の雨漏り原因と最適なメンテナンス方法まとめ

セメント瓦もモニエル瓦もセメントを主成分とする屋根材です

セメント瓦もモニエル瓦もセメントを主成分とする屋根材です

いずれも新築で使われることはなく、モニエル瓦に関してはすでに販売もされていません

いずれも新築で使われることはなく、モニエル瓦に関してはすでに販売もされていません

主成分であるセメントは水が染み込みやすい素材であるため塗装によるメンテナンスを行わなければ素材の劣化や雨漏りに発展する可能性があります

主成分であるセメントは水が染み込みやすい素材であるため塗装によるメンテナンスを行わなければ素材の劣化や雨漏りに発展する可能性があります

素材以外にも棟や谷、外壁との取り合い部分など雨漏りが起こりやすい場所があります

素材以外にも棟や谷、外壁との取り合い部分など雨漏りが起こりやすい場所があります

雨漏りの原因は「瓦の不具合」「屋根構造の不具合」「金属部材の不具合」の3つが考えられます

雨漏りの原因は「瓦の不具合」「屋根構造の不具合」「金属部材の不具合」の3つが考えられます

屋根材に不具合が見られたらいっそのこと葺き替えを検討するのがベストな選択だとも言えます

屋根材に不具合が見られたらいっそのこと葺き替えを検討するのがベストな選択だとも言えます

セメント瓦・モニエル瓦にはカバー工法による雨漏り解決は重量の問題もあり向いていません

セメント瓦・モニエル瓦にはカバー工法による雨漏り解決は重量の問題もあり向いていません

ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00

0120-991-887