スレート屋根(カラーベスト・コロニアル)の雨漏り原因と修理方法

日本でもっとも普及している屋根材であるスレート屋根。

その劣化は新築から10年程度で顕著になってきます。塗膜の剥がれから始まり、屋根材自体の劣化や固定するための釘、屋根を構成する棟板金や谷、コーキング部分など雨漏りの原因ともなりえる箇所のいたるところで劣化が始まり、雨漏りを誘発してしまうことがあります。

劣化が始まり、不具合を起こした屋根が自己修復することはありませんよね。

もしかしたら現在スレート屋根のご自宅にお住まいで雨漏りにお困りの方は、発生した不具合に気づかないまま、ある日突然「天井に雨染みが!」と慌ててこちらのページをご覧いただいているのではないでしょうか。

天井に雨染みが現れたということは、以前から雨水の浸入を許し、見えないところで雨漏りが進行しているわけですから「もしかしたら自宅が大変なことになっているのでは…」と不安になってしまいますよね。

当ページではスレート屋根に焦点を当てて、スレート屋根の概要から雨漏りする理由や解決策について解説させていただいております。今現在雨漏りにお困りの方はもちろんですが、スレート屋根にお住まいの方で、雨漏りに悩むことなく建物を維持したいという方にも参考にしていただける内容になっております。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

スレート(コロニアル・カラーベスト)の

特徴や耐用年数について知っておきましょう

正式には『平型化粧スレート』と言います。

カラーベストはケイミュー株式会社で製造されている平型化粧スレートの名称で、コロニアルはその中の商品名です。以前はクボタというメーカー名で製造されており、全国的に普及したためにカラーベストが平型化粧スレートの代名詞となっており、いずれも同じ屋根材を指しています。

平型化粧スレートは古くから使用されてきましたが、古い物にはアスベスト(石綿)が人工繊維の代わりに使用されていました。耐火性と耐久性があるので建築建材に限らず様々な製品に使用されてきたアスベストですが、発ガン性などの健康被害が有る事が分かり、2006年(平成18年)9月からアスベスト含有量が0.1%を超える材料の製造・輸入・使用が禁止となりました。

現在製造されているスレートはアスベストが入っていないノンアスベストの材料になります。仮にアスベストが含まれているスレートが屋根に葺かれていたとしても、それだけで健康被害が出る訳ではありませんのでどうかご安心ください。長い年月に渡り粉塵を吸いこんだ時に、アスベストが体内に蓄積されて病気になる事がありますが、屋根に乗っている限りは問題ありません。

アメピタでは、基準に則った正しい調査・報告を実施しております。

スレートは厚さが6mm程度の薄い屋根材で、施工が比較的容易です。新築の時に葺いてから何もメンテナンスをおこなわないと、劣化してヒビ割れや反りが出てしまいますし、表面の撥水性が低下する事で雨水を弾く効果が落ちて、更に劣化が進んでしまいます。

定期的に塗装工事をおこなう事で劣化の進行を遅らせることは可能ですが、塗装工事をおこなったとしても、屋根材としての耐久年数は20年~30年(商品によって異なります)が目安であることを覚えておいてください。

スレート屋根はどのように施工されている?

建築の専門でなければ、ご自宅にスレート屋根が葺かれていたとしても実際には見たことがないという方も多いですよね。それがどのような構造で施工されているかなんて当然わかりませんよね。

しかし屋根には雨漏りの原因になりやすい場所やそうでない場所があり、屋根がどのように施工されているのかをご理解いただくと「スレート屋根でなぜ雨漏りが起きるのか?」についてさらに理解していただきやすくなります。ご理解いただければ定期的なメンテナンスの必要性もきっとご理解いただけるでしょう。それでは見ていきましょう。

屋根ってこんな風になってるんだと初めて見るという方もきっと多いですよね。屋根の形状はお住まいによって様々ですが、スレート屋根には棟部分や谷部分などが存在します。その辺りからご説明しますね。

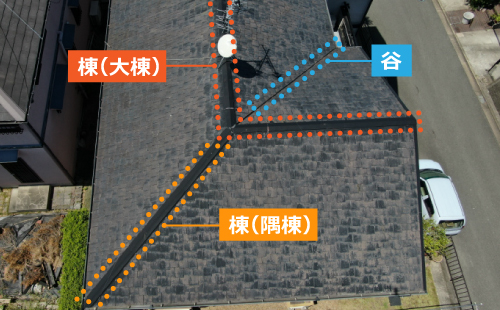

棟(大棟・隅棟)、谷

スレート屋根にはもちろんスレート屋根材が何百枚も敷かれ、東西南北にそれぞれ面を作っています。これら面が合わさった頂点部分を「棟(むね)」と呼びます。屋根の最も高い位置にある棟を「大棟」、頂点から下に下っている棟を「隅棟(下り棟)」と呼びます。

棟とは屋根面が合わさり「山」となっている頂点部分のことを言い、その逆を「谷」と呼びます。

雨水は高いところから降ってきて、低いところに流れていきますよね。ですから建物の中で真っ先に雨を受け止めるのが屋根の頂点にある棟になります。そしてそこから谷へと雨水が流れ込みます。いずれも雨が降れば常に雨水と触れ合っている状態にあり、非常に雨漏りが発生しやすい弱点部分なのです。こうした弱点部分である棟や谷には板金が施工されており、それぞれ「棟板金」「谷板金(谷樋)」と呼ばれています。

取り合い

次に壁際の「取り合い」です。初めて聞いたという方も多いですよね。2階建てのお住まいの一階部分の屋根(下屋(げや))と外壁の接続部分を「取り合い」と呼びます。

こちらも棟や谷同様、非常に雨漏りが発生しやすい場所であり板金等によって「雨仕舞い」を行い、水の浸入を防いでいます。

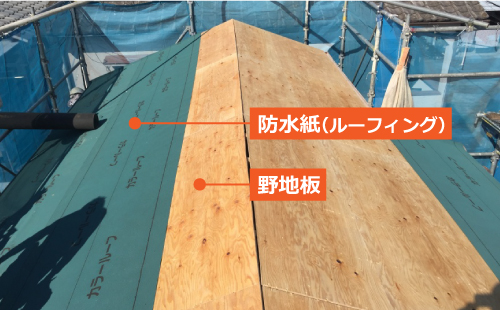

スレートに限らず屋根の土台になる部分には「野地板(のじいた)」と呼ばれる木材の下地が敷かれています。そしてこの野地板の上に幅が1m程度の防水紙(ルーフィング)を軒先部分から適切な重ねを設けて敷いていきます。棟まで防水紙を敷いた後にようやく屋根材であるスレートを葺きます。

野地板、防水紙(ルーフィング)、スレート屋根材と3層構造になっているというわけですね。

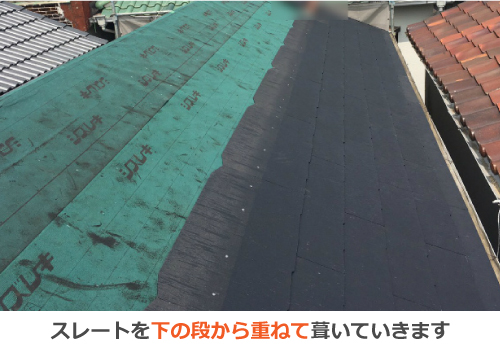

スレート1枚の幅は約90センチで縦が約40センチあり、1枚につき4本の釘で固定していきます。防水紙(ルーフィング)と同じ様に屋根の一番低い部分である軒先から横に並べていきます。そして軒先部分の横一段が葺き終わったら、上の段、そしてそこが終わればまた上の段と下から上の順番で葺いていきます。屋根材を固定する際は下の段の釘が隠れる様に重ねて葺いていきます。(実際半分程度は上段のスレートの下に隠れるような形で上段の屋根材を固定します。)

屋根材が葺き終わったら、屋根面と屋根面が重なる棟部分に板金(棟板金)を被せて完成です。

また、平型化粧スレートを施工するには屋根の角度も考える必要があります。屋根材には最低限必要な勾配(角度)があり、スレート屋根は最低2.5寸の勾配が必要になります。これは1メートル横に移動した時に垂直に25センチ上がる角度(約14度)で、これ以上勾配が緩くなると雨水の流れがスムーズにおこなわれなくなり、雨漏りしやすくなるので必ず2.5寸以上必要になります。

スレート屋根で考えられる雨漏りの原因8つ

棟板金や谷板金といった雨仕舞、雨水の浸入を防御するための防水紙、屋根材にしても軒先から棟へと葺いていく配慮など、雨漏りが起きないように施工時には最大限配慮されていることがわかりましたね。それでも雨漏りが起こることがあります。一体どういうことなのでしょうか?

そもそも雨漏りは、雨水が入り込む隙間が屋根のどこかにあるから起こりますよね。当然隙間がなければ雨漏りが始まることはありません。

しかし先に紹介させていただいたように、雨を真っ先に受け止める屋根には棟や谷、取り合い部分など雨漏りが発生しやすい場所がいたるところに存在したり、屋根の様々な部分が経年により劣化が進んでいきます。ここではスレート屋根で考えられる雨漏りの原因を見ていきたいと思います。

【原因1】広がってしまった釘穴

スレートの固定には専用の釘が使用されていますが、釘は野地板や野地板を固定している垂木まで到達させる為、屋根材と野地板の間に敷かれている防水紙(ルーフィング)を貫通させる事になります。

後述もしますが雨水の建物内部への浸入を最終的に塞いでいる防水紙に穴が空く事になりますので、スレートを葺いた時点ですでにリスクが発生していることになりますね。「じゃあスレートはもともと雨漏りに弱いの?」と不安になってしまいますよね。

もちろん簡単に雨漏りが発生しないよう工夫はされており、現在主流になっている改質アスファルトルーフィングには合成ゴムなどが含まれていて、釘が打ち込まれてもその釘穴のを塞ぐような構造になっています。技術の向上によって釘穴から雨水が浸入しにくくなっているのは事実ですが防水紙の寿命は約20~25年といわれているため、築年数が20年程度から劣化が始まり、防水紙が硬化してヒビ割れが起きたり、建物の動きによって破れが発生してしまいそこから雨水が浸入してしまうのです。

【原因2】スレートの浮き

経年劣化によってスレートの表面の撥水性が落ちてしまうと、雨が降った時に本来であれば雨水を流さなければならないのに、雨水を吸いこんでしまう事になります。すると雨が止んでも常にスレートが濡れて湿った状態になりますね。

もちろん屋根は雨だけではなく太陽からの熱や紫外線の影響も直にうけますから、特に日が当たる南面などは表面だけが先に乾き、乾いた面に引っ張られるように反ってしまいスレートが浮いた状態になってしまうのです。

当然浮いた部分から雨水が屋根材の下に回り込んでしまい、時間の経過とともに防水紙を傷めつけ、結果として雨漏りを引き起こしてしまいます。

【原因3】スレートのひびや割れ

ひびや割れも雨水の浸入を許してしまう事になるため当然雨漏りの原因となってしまいます。ひび、割れはスレートが反ってしまうことで発生することもありますが、例えば新築時にでもスレートを固定する時の釘の打ち込みによって発生した小さなひび割れが、経年で広がってくることがあります。

またお住まいのメンテナンスで塗装工事やアンテナ工事等をした際に屋根に上った職人さんや電気屋さんが歩いたことによって割ってしまったということもよく聞く話です。

そのほかにもスレート自体の耐久性に問題があり、ひびや割れが起きる事もあります。特にノンアスベストのスレートに切り替わった時期の製品に多く見られるのがこの様な症状です。(ニチハパミールやクボタコロニアルNEOなど)

【原因4】棟板金や釘の浮き

雨を真っ先に受け止める棟板金に不具合が発生すれば当然、そこから雨水がどんどん浸入して雨漏りに直結してしまいますよね。

棟には、スレートを葺いた後に「貫板(ぬきいた)」という木の下地を打ち付けてから板金を被せて横から釘で固定します。固定している釘は金属であるため気温差で収縮を繰り返し、経年で徐々に浮いてきてしまいます。すると浮いた釘穴から浸入した雨水や湿気が木材の貫板を濡らし柔らかくしてしまったり、最悪腐食させてしまいます。こうなると固定するために打ったはずの釘が効かなくなり抜けてしまいます。(この段階でも釘穴から一滴一滴入ってきた雨水が最終的に雨漏りへと繋がることもあり得ます。)

この状況で台風に見舞われたり、突発的な強風が吹けば固定力の失った棟板金は風の影響を大いに受けて飛散してしまうのです。状況によっては腐食した貫板ごと飛散してしまうこともあります。こうなれば雨水の浸入口を空けて天を向いているような状態になってしまいますから雨が降れば雨漏りに発展してしまうのは当然なのです。

【原因5】コーキングの劣化・剥がれ(外壁の取り合い部分や天窓など)

隙間を埋めるために充填されているコーキングですが、そのコーキングが劣化しひび割れたり、剥がれてしまうことで隙間が露出してしまいそこから雨水の浸入を許し、雨漏りを誘発してしまう事があります。

スレート葺きの屋根は、基本的にスレートと板金で施工されていますが、外壁との取り合い部や天窓の納めなどにコーキングが使用されます。工事工程の中でも最後に打つ事になる為に常に剥き出しの状態のため、紫外線や風雨によって硬化してヒビ割れしたり切れてしまうのです。この様な部分に充填するコーキングは、コーキングだけで止水してしまうと劣化した時に雨漏りに直結してしまうので、コーキングの下でしっかりと雨仕舞いをおこなう必要があります。

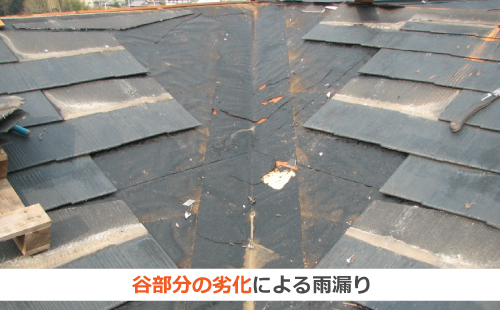

【原因6】谷部分からの雨漏り

棟板金同様、もっとも雨漏りの原因個所となりやすいのが「谷」部分です。

屋根の形状によっては存在する屋根の「谷」。棟にも板金が取り付けられているように、谷にも雨仕舞として「谷板金」が取り付けられているという話はしましたね。

工事の順番としては、防水紙(ルーフィング)を敷いた後に谷板金を乗せて、その上にスレートを葺いていきます。この順番が守られていれば簡単に雨漏りに繋がる事はありません。普通はこのように施工されておりスレートの表面を流れてきた雨水を谷板金に流して雨樋に運ぶような仕組みとなっています。屋根や雨仕舞の構造のことを熟知している業者であれば至極当然のことではありますが、残念ながら知識のない業者による施工不良が雨漏りを引き起こしたり、再発させてしまうことがあったりするのです。

また谷板金の経年劣化により穴が空いてしまい、雨漏りの原因を作ってしまうといったこともあります。例えば錆びにくいと言われているステンレスであっても、固定している釘などから影響を受ける「もらい錆」によって錆びて穴が空いてしまう例がいくつもあります。もっとも雨漏りが発生しやすい箇所だからこそ定期的なメンテナンスが必要であること、また交換をするのであればガルバリウムなどの耐用年数の長い素材を使ってもらうなど覚えておきたいですね。

【原因7】塗膜の剥がれによる防水性の低下

塗膜や塗料、または屋根塗装というと「綺麗な見た目によみがえらせる」といったイメージがありますよね。事実綺麗になるわけですし「綺麗になるのがうれしい」とおっしゃる方も大変多くいらっしゃいます。でも実は塗装には見た目を美しくするだけではなく、屋根材の防水性を向上させる役割も持っているってご存知でしたか?

実は塗膜によって雨漏りを防いでいるといった一面もあるのです。新築のうちは、表面に塗料による塗膜が形成されバリアのような役割を果たしています。

つまり雨が降っても撥水し、雨を流す性能を持っているのですが、紫外線や雨といった自然環境の影響を受けて経年劣化で塗膜が徐々に剥げていくことで、表面の撥水性が落ちてしまうのです。撥水性が落ちてしまうことでスレート自体が雨水を吸いこんでしまうので、割れや反りの原因にもなりますし、水分を含んだスレートが下地を傷めて雨漏りの原因を作ってしまうということもあり得るのです。

スレートは雨水を吸うとボロボロになって耐久性が極端に低下するため、屋根の防水性を長持ちさせる、そして雨漏りを未然に防ぐためにも新築から10年で塗装をするといったメンテナンスを検討するようにしましょう。

【原因8】屋根塗装を行ったことが原因による雨漏り

上記でスレートの防水性を維持するために定期的な塗装によるメンテナンスの必要性について触れましたが、実は屋根塗装を行ったことが雨漏りの原因を生み出してしまう事もあります。

「そんなことってあるの?」と思ってしまいますよね。困ったことに業者がそのことを知らないためにこのような悲劇を生んでしまうことも多いのです。「業者が知らなかったら、私たちはどうすればいいの?」と不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。

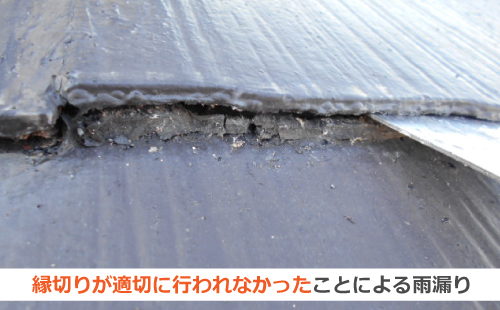

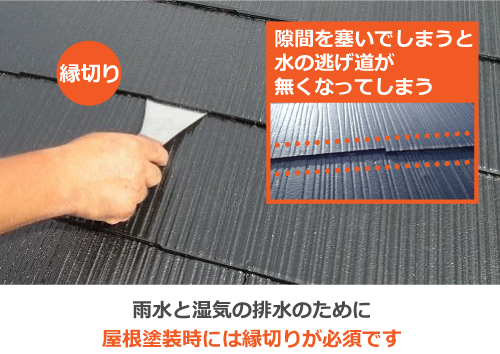

屋根塗装が原因の雨漏りを引き起こさないためのキーワードは「縁切り(えんきり)」です。ぜひ覚えておいていただきたいと思います。

スレート葺きの屋根は、スレートの傷みが軽度の場合は塗装工事を行うことが可能です。(傷みが激しい場合は塗装ができないケースがありますので、無料点検にてご相談ください)防水性を持たせることと美観をよみがえらせるためですが、塗装の方法によっては雨漏りの原因になる事があります。それはキーワードで出てきた「縁切り」が行われなかった場合です。

縁切りとは、スレート同士の隙間を塗装した際に完全に塞いでしまわないよう空間を開ける作業を言います。「隙間なんて開けていいの?」と思ってしまいそうですがこの空間がなければ屋根材の裏側に回った雨水や湿気を逃がすことができなくなるため非常に重要なのです。塗装工事の際に塗料で隙間が塞がれたままになると、逃げ道が無くなった雨水は屋根材の下に当然滞留してしまいます。こうした雨水が下地を傷めつけ、劣化を引き起こし結果的に雨漏りにつながってしまうのです。

スレート屋根のメンテナンス方法と雨漏り解決策

雨漏りにつながる8つの原因を見てきました。

屋根材や屋根を構成する雨仕舞の板金部分、そして屋根塗装を行ったことが原因で雨漏りが起こるといったことなど驚くこともあったのではないでしょうか。それでは次に雨漏りや屋根の状態によって必要な対応策を見ていきましょう。

雨仕舞部分からの雨漏り

棟や谷、外壁との取り合い部分などスレート屋根に限らず屋根の構造上雨漏りの原因となる可能性が高い場所があることはもうお分かりですよね。それぞれ棟板金、谷板金、水切り金具といった雨仕舞のための処理が行われています。

こういった場所は雨の影響を受けやすい場所だからこそ、「雨水を上手に受け流す」という本来の役割が果たせなければ、最悪の結果としてそれが雨漏りに発展してしまいますね。

もしかしたら現在雨漏りでお困りの方でもこうした棟や谷、外壁との取り合い部分などが原因となっている方も多いかもしれません。

現状と原因を把握したうえで板金交換やコーキングによる止水処理を行っていきますが、大切なことは「きちんと原因把握ができる業者」「きちんと雨仕舞の知識を持っている業者」に依頼することです。

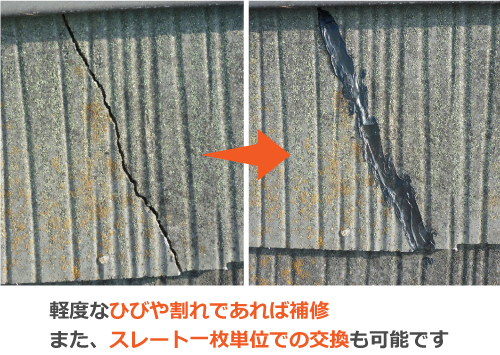

スレートのひびや割れ

軽度なひびや割れであればコーキングにてひびを埋める、割れた部分を貼り合わせるといった軽微な補修で済むケースもあります。大切なことはいかに早く劣化に気づき、軽微な状態のときに雨漏り対策できちんと直しておけるかですね。

また剥がれてしまった場合、割れがひどいような場合は屋根材一枚単位で交換するといったことも可能です。

屋根塗装によるメンテナンス

未然に雨漏りを防ぐために塗料の寿命に応じた定期的な塗装工事をすることを忘れてはいけません。スレート自体は防水性が低く、表面に塗料が塗られ被膜されることによって水が染み込むことを防いでいるため、その塗料が剥がれてしまえば「水を染み込んでしまう」「水を含んだスレートが下地を傷めつける」「乾燥によって浮きやひびにつながる」といった雨漏りの原因を作ってしまう可能性があります。

ただし塗装工事は屋根材の防水性を高めることができるのであって、雨漏りを直すための工事ではありません。中には「屋根塗装をすれば雨漏りが直りますよ」と私たちが聞けば「そんなばかな!」と思うような話をされる業者さんがいるようですが、もし今雨漏りでお困りの方で「雨漏りを直すため」に「屋根塗装を検討している」という方は改めて対策を考え直すことが賢明でしょう。

またまだ雨漏りはしていないがメンテナンスを…とお考えの方であれば新築から10年程度、二回目以降の塗装であれば前回使用した塗料の寿命に応じた適切なタイミングで塗装を行うようにしましょう。私たちアメピタでも屋根の健康を維持するため塗装工事も喜んで承っております。

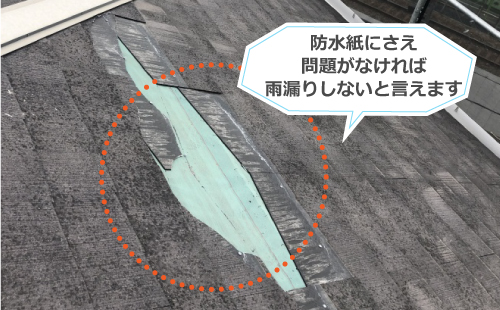

建物内部への雨漏りは防水紙の状態がカギを握っています

結論を言ってしまうとスレート屋根材が劣化していたとしても、防水紙(ルーフィング)が劣化していなければ屋根から雨漏りする事はありません。

屋根は、屋根材の一次防水と防水紙の二次防水によって風雨から建物を守っています。屋根材がいくら劣化していても防水紙に問題が無ければ雨漏りはしないのです。極端に言えば、仮に屋根材が無くても防水紙がしっかりしていれば雨漏りはしないのです。

逆に考えると雨漏りしている場合は防水紙に何らかの劣化があるという事になってしまいます。雨水の浸入に気づかず雨水が時間をかけて防水紙を傷め、劣化させてしまったという結果が雨漏りにつながってしまったということですね。

この場合、根本的な解決を図るために防水紙の交換が必要となりますが、スレートを剥がさなければならなくなり、必然的に葺き替え工事をおこなう事になります。また小屋裏の状況を見て下地に腐食や傷みが出ていなければ屋根カバー工事の選択肢もあります。

一側面だけに雨漏りの原因を求め、屋根表面のみの被害だけをみれば、その部分を直せば良さそうに思いますが、重要なのは最終的に雨水の浸入を防いでくれている防水紙です。雨漏りの解決には屋根材と防水紙の両側面、そしてご家族がお住まいをこれからどのように維持していきたいのかを考えた上で根本的な解決策を見出していく必要があります。

スレートは必ず劣化します

だからこそ本来は雨漏り発生前のメンテナンスが重要

前述もしましたが現在もし雨漏りがしていなければ初期のメンテナンスとして塗装工事が可能です。屋根材にひびや割れがあっても即座に雨漏りにつながることはなく部分補修が可能かもしれません。

最後の最後に雨漏りをせき止め、雨漏りの重要なカギを握っている防水紙(ルーフィング)。この防水紙の寿命は20~25年程度と言われていますので、築年数が20年近くになっている建物は雨漏りする前に屋根の工事を始める必要がありますね。

スレート葺きの屋根は、日本瓦などと違い屋根の一部を取り外して戻す事が出来ませんので目視で防水紙の劣化を確認する事が出来ません。小屋裏から野地板の状態を見て雨漏りの跡が無いかを調べる事と、屋根の上を歩いて不具合が出ていないかを確認します。その調査結果と築年数を元に劣化の状態を想定するしかありません。

とはいえ結果として築40年のスレート屋根で一度もメンテナンスをした事が無いのに雨漏りしない建物もあれば、築15年程度で雨漏りする建物あります。立地条件や施工時の技術的な問題などの影響もありますが、いずれにしても雨漏りしてからでは被害が広がり大掛かりな工事に発展してしまいますので、雨漏りする前に早めのメンテナンスをおこなってくださいね。

スレート屋根の雨漏り修理をご検討中の方へ!

アメピタの無料点検をご活用ください

もちろん雨漏りがしてしまっている方もご安心ください。原因をきちんと突き止め、適切な処理を行うことで雨漏りは確実に解決することが可能です。

アメピタでは豊富な施工実績と経験を元に現状を把握して、適切なご提案をしております。

雨漏り無料点検・お見積りは無料で承っておりますのでまずは無料点検からお申込みください。

スレート屋根雨漏り発生原因とメンテナンス方法まとめ

スレート屋根の正式名称は「平型化粧スレート」といいカラーベストやコロニアルも同じ屋根材を指しています

スレート屋根の正式名称は「平型化粧スレート」といいカラーベストやコロニアルも同じ屋根材を指しています

スレート屋根は厚さ6mm程度と薄く、施工が比較的容易です

スレート屋根は厚さ6mm程度と薄く、施工が比較的容易です

耐久年数は商品によっても異なるが20年~30年程度です

耐久年数は商品によっても異なるが20年~30年程度です

スレート屋根には棟、谷、外壁との取り合いなど雨漏りが発生しやすい場所が存在します

スレート屋根には棟、谷、外壁との取り合いなど雨漏りが発生しやすい場所が存在します

スレート屋根は野地板、防水紙(ルーフィング)、スレート屋根材の三層構造になっています

スレート屋根は野地板、防水紙(ルーフィング)、スレート屋根材の三層構造になっています

スレート一枚の固定に4本の釘を用いて、軒先から棟に向かって横一段ずつ葺いていきます

スレート一枚の固定に4本の釘を用いて、軒先から棟に向かって横一段ずつ葺いていきます

スレート屋根の施工には最低2.5寸以上の勾配が必要となります

スレート屋根の施工には最低2.5寸以上の勾配が必要となります

スレート屋根では以下のような原因で雨漏りが考えられます

スレート屋根では以下のような原因で雨漏りが考えられます

・広がってしまった釘穴

・スレートの浮き

・スレートのひびや割れ

・棟板金や釘の浮き

・コーキングの劣化・剥がれ(外壁の取り合い部分や天窓など)

・谷部分からの雨漏り

・塗膜の剥がれによる防水性の低下

・屋根塗装を行ったことが原因による雨漏り

雨仕舞部分からの雨漏りには板金交換やコーキング充填による処置を行うが、雨仕舞を理解した業者に依頼してください

雨仕舞部分からの雨漏りには板金交換やコーキング充填による処置を行うが、雨仕舞を理解した業者に依頼してください

屋根塗装はあくまでも屋根材の防水性を高めるためのメンテナンスであり雨漏りを直すためではありません

屋根塗装はあくまでも屋根材の防水性を高めるためのメンテナンスであり雨漏りを直すためではありません

屋根からの雨漏りは二次防水である防水紙(ルーフィング)の劣化状況が大きく影響しています

屋根からの雨漏りは二次防水である防水紙(ルーフィング)の劣化状況が大きく影響しています