屋上(陸屋根)がシート防水の方へ、雨漏りの解決策とそれを防ぐメンテナンス

シート防水は耐用年数が比較的長く、工期も短いことから経済的であり、多くの陸屋根で採用されています。

耐用年数はゴムシート防水では10~15年程度、塩ビシート防水では10~20年程度です。

●長いことメンテナンスをしていない

●シートが剥がれかけているようだ

●陸屋根(屋上)からの雨漏りがある

このようなお悩みがあれば、アメピタまでご相談ください。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

関連記事はこちらから▼

平坦な陸屋根に用いられることが多いシート防水

その名称のとおり、防水性のあるシートを陸屋根に敷き込み、それによって漏水を防ぎます。シート防水は複数ある防水工事の中でも経済的であり、工期も短く、耐用年数も比較的長めであることから、数多くの陸屋根に施工されています。ご自宅や所有されている建物が平坦な陸屋根であるならばシート防水ということも多いのです。

建物がシート防水で実際に雨漏りでお困りの方へ

ご所有する建物がシート防水で、「雨が降る度に雨漏りで困っている」、「最近、雨漏りするようになってきた」という方はいらっしゃるでしょうか。

他の防水方法と同じように、シート防水の屋上には、人間が活動しないことを前提としたものと人間が活動することを前提としたものがありますが、どちらも悪天候時にご自身で雨漏りを補修するのは危険ということを覚えておいてください。

手摺りなどが設けられていても、いなくても、床面が塗れていれば滑りやすくなりますし、体が強風に煽られれば落下しやすくなります。まずは室内の被害が拡大しないよう行動しましょう。雨水が床に被害を与えないようにバケツなどで受け止める、壁を伝っている場合は雨染みが拡がらないよう高い位置で雑巾など吸収するようにしてください。

手摺り壁などが設けられておらず、落下の危険のある陸屋根の場合

悪天候時はもちろんのこと、天候が回復した場合でも屋根にのぼるのは絶対にやめてください。

過去、同様のケースで落下事故に遭われた方は多数、存在します。ご自分で何とかしたいという気持ちはとてもよく分かりますが、過去に同様の思いで怪我をした方、亡くなった方が多数、存在するのです。ますば室内の被害が拡大しないように全力を尽くしましょう。その後のことは信頼できる業者か私達にお任せください。

柵や手摺り壁などが設けられており、歩行することが前提の陸屋根の場合

歩行することが前提で手摺りがついていても落下する可能性はあります。

雨漏りしているということは防水層の下地にも雨水が染み込んでいるということです。

パラペットからの浸水である可能性も考えられます。柵などが強風などで倒れる可能性もあります。また、倒れる可能性がほぼないようなパラペットであっても、濡れていれば天端に手を掛けたときに滑ってバランスを崩して落下してしまう可能性も考えられます。笠木に不具合が出ており、手を掛けた途端、外れてバランスを崩すことすこともありえない話ではありません。

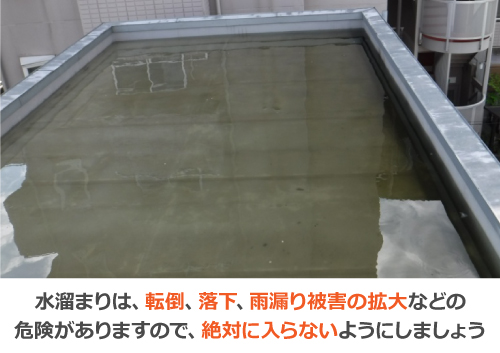

天候が回復しても、プールのように水溜まりが出来ている場合はそこへ入らないでください。

シートが破れていたり、剥がれていたりした場合、そこに足を引っ掛けてしまうと転倒するばかりではなく、一気に雨水の浸入口を拡げてしまい、室内へ大量の漏水を引き起こすことも考えられるからです。

釣りを嗜む方は晴れた日の水面が反射してとても見にくいものだということをご存知だと思います。点検をするのは雨水が引いた後にしましょう。

なお、植物が生えている場合は絶対に引き抜かないでください。根が防水層まで達していると傷口を余計に拡げます。それ以上、成長して根が防水層を破壊しないように途中からカットしてしまいましょう。途中からカットする場合は根元からではなく、そこに植物が生えていたことが分かるように切り、マーキングしておきましょう。見落とすことがなくなる上、業者にも話が伝わりやすくなります。

どちらにしても、まずは専門業者に連絡することです。ご自分で無理をすることは絶対に辞めてください。

シート防水の雨漏りはその劣化から起こります

シート防水は表面に用いられるシートがゴムシートと塩ビシートのものがあります。

一般的にシート防水の耐用年数はゴムシート防水で10~15年程度、塩ビシート防水であれば10~20年程度と言われています。

太陽光、雨や風や雪、夜露や霜、寒暖に晒されている陸屋根部分は建物の中でも過酷な環境に置かれています。新築から10年も経過すれば、さまざまな不具合が出てくる可能性があるので、点検してあげることをお勧めします。定期的な発見が不具合の早期発見に繋がり、雨漏りを防ぐことになるのです。

それではシート防水を劣化させる原因を細かく見ていきましょう。【1】太陽光による紫外線と熱による劣化

紫外線や熱に対して高い耐久性を持つのが塩ビシートです。

一方でゴムシートも熱や温度変化に強い特性を持っているのですが、紫外線に弱いという特徴があります。● 塩ビシートとゴムシートの特徴

【2】強風による飛来物の衝突や鳥獣被害

シート防水に使用されるゴムシートや塩ビシートの厚さは2mm程度で非常に薄いものです。

強風や台風時に硬いものや鋭いものが飛んでくれば、傷ついたり、裂けてしまうこともあります。屋上で柵などが設けてある場合、それが倒れて強い衝撃を受けるとゴムシートや塩ビシートが破れてしまうこともあります。

なぜかゴムシートはカラスなどの鳥に狙われやすく、くちばしによってついばまれて破れてしまうこともあります。私事で恐縮ですが、昔、近所にいた野良猫は車のタイヤでよく爪とぎをしていました。もしかしたらゴムシートが好きな猫もいるかもしれません。

塩ビシート自体、ゴムシート自体が防水層なので、傷や破れはすぐに雨漏りに繋がります。

【3】植物の発生

シート防水の表面の防水性が低下し、乾きにくくなってくると藻や苔、カビなどが発生します。力を入れずに拭いたり、軽く水で流してください。

また、砂や土埃が溜まりやすい部分には草などの植物が生えてくることがあります。植物が生えている場合は無理に引き抜こうとせず、よく観察してみてください。防水層に根が浸入している場合があります。この場合、無理に引き抜くと防水層のダメージが拡大し、雨漏りに繋がる可能性もあります。

【4】塩ビシートから可塑剤の気化することによる劣化

ゴムやビニールに柔軟性を持たせるために添加されるのものが「可塑剤」です。身近なところでは輪ゴムや水道のホースなどに添加されており、そのおかげで柔軟に曲がったり、伸びたりすることができるのです。塩ビシートはその素材である塩化ビニルに可塑剤を添加してシート状に加工したものです。

可塑剤は時間が経過すると添加された物質から溶けだしたり、気化したりします。長く放置されていた輪ゴムがベタベタになることがありますが、そのベタベタが可塑剤です。塩ビシートの可塑剤が経年で気化してしまうと固くなり、ひび割れが発生しやすくなります。可塑剤が気化した分だけ体積も減っていますので、よりひび割れやすくなっているのです。塩ビシートのひび割れ、イコール防水層のひび割れですから、放置すれば雨漏りが発生することは確実です。

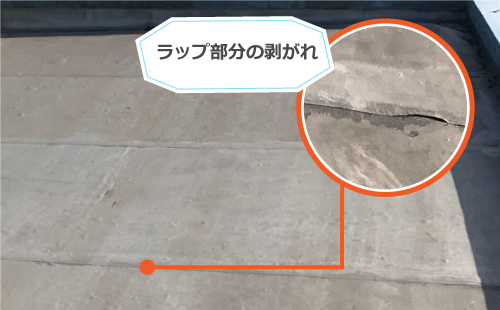

【5】防水シートの重ね目、結合部分

シート防水に使われるシートは予め横幅が決まっており、その横端を重ねることよって漏水を防止しています。このシートの重ね目、結合部をラップ部分と呼び、シート防水の弱点です。シート自体の防水力がどれだけ高くてもラップ部分が剥がれて隙間ができると、防水性能は低下します。

シートの寒暖による収縮、経年による接着力の低下はどうしても起こりえます。また、施工時における接着剤の塗布量の不足やムラ、オープンタイム(※)の過不足などが原因となり、剥がれてくることもあります。

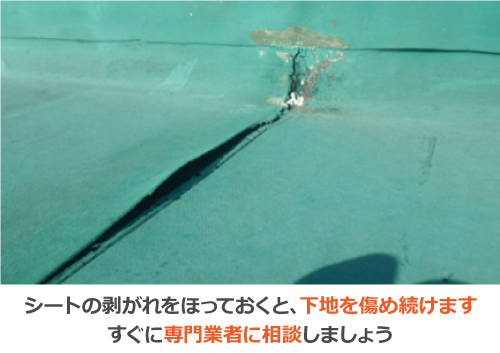

シートの貼り合わせに使われる接着剤はシート同士を融解させて、固着させています。シートの端部が一部でも剥がれてしまうと、それをきっかけに剥がれは拡がっていき、やがては完全に剥がれてしまいます。剥がれたところから雨水が浸入すれば、雨漏りに繋がることは確実です。定期的な点検を行い、剥がれを発見した場合はすぐにメンテナンスを依頼しましょう。

※オープンタイムとは

接着剤を塗布してから実際に接着するまでの持ち時間のこと。シート防水ではシートを誘拐させて融解させて固着させているので、その融解を待たなければならない。

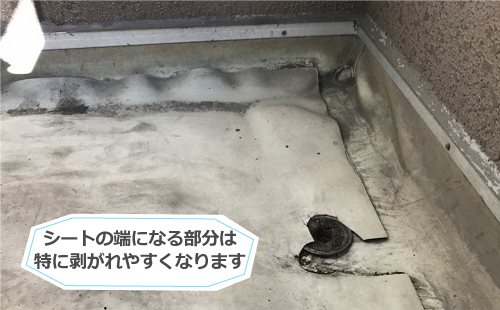

【6】立ち上がり部分や排水口周辺などの防水シート端の部分

実際の現場で見たシート防水の劣化状況

耐用年数はゴムシート防水で10~15年程度、塩ビシート防水で10~20年程度です。「10年まではどんな不具合もでない」という意味でないことは充分におわかりのことと思います。また、時間の経過とともに様々な不具合が発生してくることもご理解いただいたでしょう。防水層の劣化や不具合は漏水に繋がりやすく、雨漏りにも発展します。

実際にどのような不具合や劣化が発生するのか見ていきましょう。

シートの膨れ

密着工法の場合、防水層の下に水分が入り込みますと、それが水蒸気になって膨れが発生することがあります。シート防水の他、ウレタン防水やFRP防水でも起こりえる不具合です。

水蒸気ですから、気温や日当たりに左右されます。「昨日は膨らんでいたけど、今日は膨らんでいない」ということも起こりえるのです。なるべく気温が高い時、日当たりがいい日に点検してください。脱気筒を設置した機械的固定工法でも膨れは起こりえます。膨れていることで即座に雨漏り繋がるかというとそうではありませんが、雨水が防水層の下に浸入しており、その浸入箇所があるのは事実です。やがては雨漏りに繋がります。

シートの破れや穴

点検にお伺いすると破れてしまっている防水シートを見かけることも珍しくありません。厚手の塩ビシートでも2.5mm程度の厚さしかないのですから、鋭利な刃物や重量物を落下させてしまえば簡単に破れてしまいますし、穴も空きます。

強風で植木鉢が倒れて穴が空くこともあります。ゴムシート防水はなぜかカラスに狙われやすく、防水層を突いてシートを破ってしまうという事例もあります。台風や強風時に取り付けられている落下防止のための柵が倒れてシートに穴を開けたり、強風による飛来物がシートを傷つけるケースもあります。カラスは全国、どこにでもいますから定期的な確認が必要になります。

シートの破れや穴は防水層が破断しているというこですから、雨漏りの原因になります。台風や強風の後にも点検してあげましょう。

シート結合部や端部の剥がれ

前述もしましたが、シート防水ならではの不具合です。シートを貼り合わせて防水層を築くいう施工のため、平場や立ち上がり部分、さまざまなところに結合部やシートの端部が存在します。

剥がれた部分から雨水の浸入を許せば、雨水はシートの下で溜まったままとなることもあれば、下地に染みていくこともあるでしょう。下地は常に湿ったままとり、下地やシート(機械的固定工法の場合は絶縁シートまでも)を傷め続けます。その結果、下地や接着面が劣化し、さらにシートの剥がれてくる、あちらこちらで浮いてくるといった不具合が拡大していきます。雨漏りも発生するでしょう。

シートの剥がれはわずかでも防水性を低下させ、耐用年数を縮めます。剥がれを見つけたら専門業者にすぐに相談しましょう。

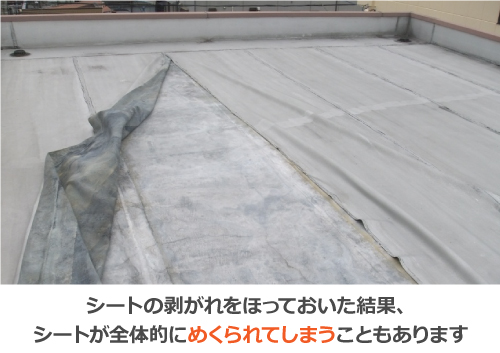

シートの大きな浮きや捲れ

防水シートの剥がれた部分、亀裂部分が入ってしまった部分から雨水が浸入し、シートの密着性が失われると剥がれていきます。剥がれが大きくなり、強風に煽られて、シートが全体的にめくられてしまうということも起こりえます。

下地に直接、雨水が当たりますから、間もなく室内にまで雨水が入り込むようになります。つまりは雨漏りの発生です。早急に新たな防水層を作る工事が必要です。

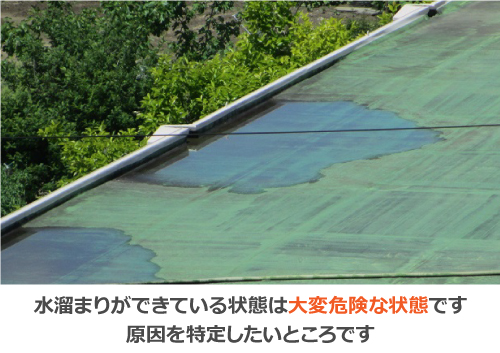

水溜りができている

晴れている日にも関わらず屋上に水溜まりできていることもあります。「防水層で守られているから大丈夫」とお考えになる人もいるでしょうが、大変危険な状態です。

防水シートが浮いてしまったことによって、雨水が流れないような勾配になってしまったのでしょう。もしくは排水口が詰まっている可能性もあります。排水口の詰まりについてはシート防水以外の防水工法でも起こりえる話です。土やごみによる排水口の詰まり、植物などが排水を邪魔している状態です。雨水が長期敵に滞留すれば、シートの重なり部分などから雨漏りを引き起こす可能性も高まります。

シートが浮いてしまっている場合、下地との密着性を完全に失ってしまっています。これまでのシートを剥がしたうえで新たな防水層を造らなければなりません。ドレンについては定期的な清掃をすることで詰まりを発生させないようにしましょう。

植物が発生している

シート防水の様々な工法

前述の通り、シート防水には使われるシートにはゴムや塩ビがあります。それぞれの厚みはゴムシートでならば1.2mm~2.0mm程度、塩ビシートであれば1.5mm~2.5mm程度です。

以前は価格も安く、伸縮性に優れることからゴムシート防水が多く施工されていました。しかし、ゴムシートは塩ビシートに較べて薄いため、飛来物などの衝撃に弱く、鳥が突いたり、小動物が引っ掻いたりして破れてしまうトラブルも多く、耐候性も塩ビシートに劣ることから現在では塩ビシート防水が施工されることが多くなっています。

塩ビシート防水

シート防水の2つの工法、密着工法と機械的固定工法

密着工法

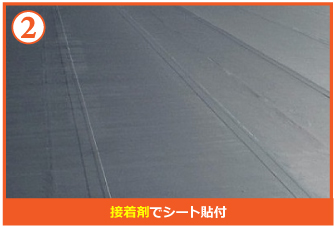

防水シートに接着剤を塗布し、直接下地に張り付ける工法です。

施工のために特別な器具などを必要としないため、短い工期で済むというメリットがあります。また、屋上といった風が強い場所においても、下地に直接貼り付ける工法のため、耐風圧性にも優れています。

デメリットとしては下地の影響を受けやすいことです。防水シートが下地に直接貼り付けられて密着しているので、下地にひびが入るようなことがあると、防水シートもそれに合わせて裂けてしまうといったことも起こりえます。防水シートが裂ければ、雨漏りする可能性も高くなります。下地にひびが入るような出来事、大きな地震などの後は点検することをお勧めします。

- 施工のために特別な器具などを必要としないため、短い工期で済む

- 下地に直接貼り付ける工法のため、耐風圧性にも優れている

- 下地の影響を受けやすい

- 防水シートが下地に密着しているので、下地にひびが入ると、防水シートも避けてしまう

機械的固定工法

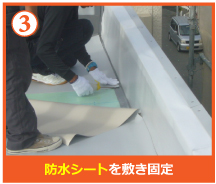

防水シートを下地に密着せず、浮かせて固定する工法です。

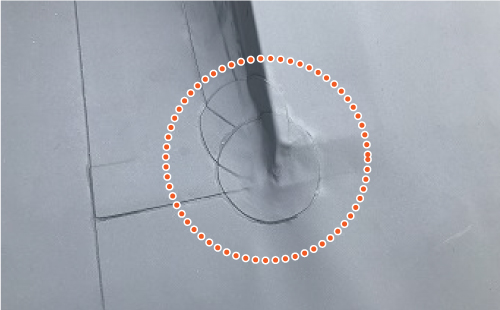

通気工法や絶縁工法、脱気工法とも呼ばれます。簡単に説明しますと防水シートと下地との間に通気シート(絶縁シート)を挟みこむ工法です。通気シートに防水シートを固定するために円盤状の専用器具を取り付け、その上に防水シートを敷設し、固定します。

メリットとしては通気シートが設けられているので、防水シートの下の水分や湿気を外部に排出することができます。これによって防水シートの膨れが防止できます。下地に密着してないので、下地のひび割れたとしてもその影響を受けることがほとんどありません。下地調整しないで施工できる、これまでの防水層の撤去が不要といった点も優れた特徴です。過去に雨漏りがあった陸屋根に施工しても、防水シートの下の水分や湿気を外部に排出できるので、そのことによる不具合の発生を防ぐこともできます。

デメリットは円盤状の専用器具を取り付けるため、歩行には向かないということです。

- 通気シートが設けられているので、防水シートの下の水分や湿気を外部に排出することが出来る

- 下地にひび割れなどの影響を受けることがほとんどない

- 下地調整しないで施工できる

- 円盤状の専用器具を取り付けるため、歩行には向かない

シート防水と他の防水工法の見分け方

ご自分の建物に「どんな防水工法が行われたか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

現在、行われている防水にはシート防水の他、ウレタン防水やFRP防水があります。

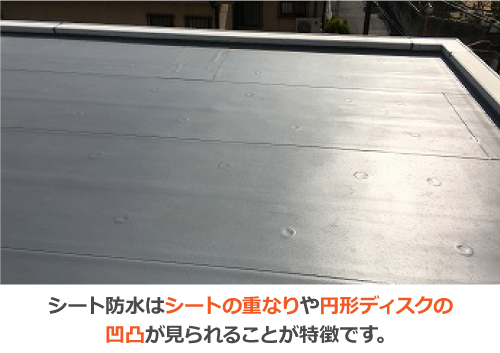

シート防水はシートを敷いていき、防水層を形成します。そのためシートが重なった部分が必ず存在し、目視で確認することが可能です。機械的固定工法のシート防水は通気シートと表面の塩ビシートを熱融着させる際の取り付け器具、円形のディスクによる凹凸が存在します。円形のディスクは表面の塩ビシートの下にあるのですが、熱融着させているのでその形状が浮かび上がるのです。

ウレタン防水やFRP防水は塗膜防水ですので、繋ぎ目や重なり部分はありません。ウレタン防水は表面が柔らかく、FRP防水は硬いのが特徴で軽く叩いてみれば分かります。FRP防水は叩いた感じがプラスチックにそっくりです。

シート防水のメンテナンス方法

劣化や不具合は経年や外的要因によって発生します。

シート防水に不具合が発生した場合、状態によっては部分補修で済むケースもありますし、全面的に防水工事をやり直さなければならないケースもあります。立地や環境に左右されることですが、新築や前回の防水工事から10年以上点検もメンテナンスもしていないという方は要注意です。ここではシート防水のメンテナンス方法をご紹介いたします。シートの膨れや剥がれ、破れについての対処法

比較的、小さな膨れ

比較的、小さな破れ

部分的な剥がれ

立ち上がり部分の剥がれ

トップコート塗布(ゴムシート防水の場合)

ゴムシート防水でトップコートが塗布されている場合、5~10年でトップコートの塗り替えが必要となります。使用した塗料によって塗り替え時期は異なりますので、トップコートを行った場合、どの程度で塗り替えが必要になるか業者に確認しておきましょう。暑さにお悩みなら遮熱機能を持ったトップコートもあります。

部分的な補修も全体的な防水工事も現状を把握した上で行うことが大事です

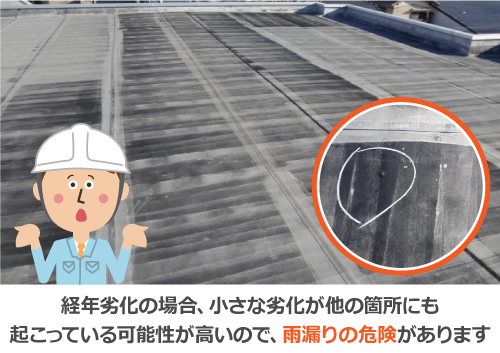

シート防水で不具合が出ている場合は、その箇所だけを直すといった短絡的な対処法ではなく、全体的に現状を把握し、メンテナンスサイクルを考慮したうえで部分補修か全体的な防水工事かを見極めなくてはなりません。

ある特定の箇所が劣化しているのであれば、他の箇所でも同様の不具合が起こっている可能性も高く、この先、漏水し、雨漏りしてしまう可能性も高いのです。部分的な補修を繰り返すこともできますが、結局はいたちごっこになってしまい、その間に建物の傷みを進行させてしまうケースもあります。

いつかは全体的な防水工事を行わなくてはならないのですから、耐用年数が近づいている場合はお客様の心配を減らし、建物への負担も減らせる全体的な防水工事をお勧めします。

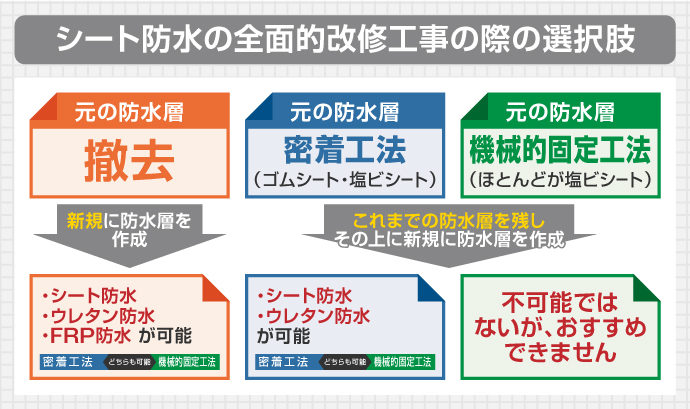

シート防水の全面的な改修工事はどの防水工事を選ぶのが最適なの?

シート防水以外にも防水工事はウレタン防水やFRP防水がありますが、建物がシート防水でこれから全面的な改修をする場合、どの防水工事が最適なのでしょうか。まずは現在のシート防水の仕様を確認してください。 ゴムシート防水…ほとんどが密着工法(機械的固定工法は稀)

ゴムシート防水…ほとんどが密着工法(機械的固定工法は稀)

塩ビシート防水…密着工法か機械的固定工法

塩ビシート防水…密着工法か機械的固定工法

防水工事には、これまでの防水層を撤去し新規に防水層を作る工事と、これまでの防水層をそのままに新しい防水層をその上に作るかぶせ工法があります。これまでの防水層を撤去し、新規に防水層を作る工事ではシート防水、ウレタン防水、FRP防水、基本的にどの防水工事も選択可能です。

これまでの防水層が機械的固定工法の場合、防水層をそのままに新しい防水層をその上に造るかぶせ工法でもできないことはないのですが、あまりお勧めできません。機械的固定工法では歩行を前提としておらず、ディスクを踏むことは不具合の元になるので厳禁です。新たに防水層を重ねてしまうと、ディスクの位置が分からなくなってしまうので、新たに防水層を造り直す工事をお薦めします。

これまでがゴムシート防水でも塩ビシート防水でも、密着工法であるなら、その上にゴムシート防水や塩ビシート防水、ウレタン防水が可能です。密着工法と機械的固定工法(ウレタン防水の場合は通気緩衝工法)、どちらも選ぶことができます。しかし、下地に水分などが含まれているケースがあるので機械的固定工法や通気緩衝工法を選んだ方が後のリスクが少なくなります。

シート防水のメンテナンスをご検討中の方は

弊社の無料点検をご活用ください

気象庁のデータを平均すると日本は3日に一度は雨が降るという結果が出ています。それだけ雨は身近なものですから、防水工事はお住まいにとってとても重要度の高い工事と言えるのでしょう。

シート防水はシートの種類や施工方法によって耐用年数が変化します。手摺のある屋上でもない限り、陸屋根を見るケースはまずありません。なかなか見る機会がない部分だからこそ、劣化や不具合に気づくことが遅れるのです。

私達は雨漏りや屋根修理の専門家として陸屋根などの点検も無料で実施しております。不安や心配を抱えている方、長期間メンテナンスをしていないという方はぜひ私達の無料点検をご利用ください。

耐用年数も長く、工期も短い!

屋上(陸屋根)からの雨漏りを防ぐシート防水のまとめ

建物がシート防水で実際に雨漏りが起こってしまった場合、自分で対処するのは危険です専門家に任せましょう

建物がシート防水で実際に雨漏りが起こってしまった場合、自分で対処するのは危険です専門家に任せましょう

雨漏りに繋がるシート防水の劣化にはさまざまな原因があります

雨漏りに繋がるシート防水の劣化にはさまざまな原因があります

シート防水が劣化する原因は雨や強風による飛来物、鳥獣被害があります

シート防水が劣化する原因は雨や強風による飛来物、鳥獣被害があります

シート防水が劣化すると膨れや破れ、剥がれ、浮きや捲れ、水溜りができやすくなります

シート防水が劣化すると膨れや破れ、剥がれ、浮きや捲れ、水溜りができやすくなります

シート防水には塩ビシート防水とゴムシート防水があります

シート防水には塩ビシート防水とゴムシート防水があります

シート防水には密着工法と機械的固定工法があり、機械的固定工法がお勧めです

シート防水には密着工法と機械的固定工法があり、機械的固定工法がお勧めです

シート防水と他の防水工法の見分け方は割と簡単です

シート防水と他の防水工法の見分け方は割と簡単です

シートの膨れや剥がれ、破れが軽微な場合は部分的な補修も可能です

シートの膨れや剥がれ、破れが軽微な場合は部分的な補修も可能です

部分的な補修も全体的な防水工事も現状を把握した上で行うことが大事です

部分的な補修も全体的な防水工事も現状を把握した上で行うことが大事です

シート防水が密着工法の場合、その上に新しい防水層を造ることも可能です

シート防水が密着工法の場合、その上に新しい防水層を造ることも可能です

シート防水のメンテナンスをお考えの方は無料点検をご活用ください

シート防水のメンテナンスをお考えの方は無料点検をご活用ください

→メールでのお問合せはこちらから