軒ゼロ住宅は雨漏りしやすい?デメリットと対策方法

ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00

0120-991-887

住まいの形が昔と比べて多様化してきた近年では、軒がない、軒が短い「軒ゼロ住宅」が増えています。お洒落な見た目などのメリットから人気がある一方で、「雨漏りしやすい」と言われることもあります。

軒ゼロ住宅が雨漏りしやすいと聞くと、

「我が家の雨漏りは軒ゼロだから?」と不安になりますよね。

今は雨漏り症状のないお住まいでも雨や台風のたびに雨漏りの心配をしなくて良いように、「雨漏りする前に予防をしておきたい」と対策方法をお探しではありませんか?

この記事では軒ゼロ住宅がどういったものか、そして雨漏りしやすい理由など、メリット・デメリットも踏まえながら分かりやすくお伝えしていきます。あなたの大切なお住まいの不安が解決できる策がきっとあるかと思います。

雨漏りが起こっている場合はもちろん、雨漏りしていない場合でも補修や対策について知っておくと、いざというときの安心感につながります。ぜひご参考にしてください。

家を横から見たとき、外壁よりも出っ張った屋根の先端部分(地面から見て平行になっている)を「軒」と言います。軒は、屋根の傾斜が下がり切った箇所ですから、屋根上の雨水を地面にスムーズに流すための雨樋が取付けられています。

軒と混同しがちなのが「ケラバ」という部分です。ケラバも外壁から出っ張っている屋根ですが、雨樋はついていません。屋根の形状によって「ケラバの有無」が分かれます。

4方向に斜面がある「寄棟屋根」には、すべての方向に軒が存在するのに対し、斜面が2方向の「切妻屋根」、1方向のみの「片流れ屋根」には、軒とケラバの両方が存在します。

「軒がどのくらい出っ張っているか」という長さを表す言葉を「軒の出」と言います。軒ゼロ住宅とは、“軒がない”、もしくは“軒が短い”家のことです。

軒の出については明確な決まりがないため、家によって異なります。昔の住宅では近年の住宅よりも軒の出が長く、90cm程度が主流でした。

しかし、最近の住宅では軒の出は短めとなり、「軒がない」「軒が短い」というケースがかなり増えています。

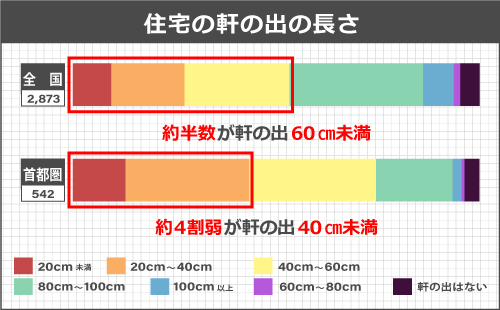

戸建て住宅における軒の出の長さは、

・20cm未満が約9%

・20~40cm未満が約18%

・40~60cm未満が約26%、

・60~80cm未満が約33%

というような調査結果があり、約半数が60cm未満です。

また、地域によっても軒の出の長さには違いが見られ、首都圏では4割弱の住宅で軒の出が40㎝未満という結果が見られます。

軒ゼロ住宅の定義は、軒がまったくないケースのほか、「軒の出が25cmよりも短い」「ケラバが15cmよりも短い」です。建物の外壁よりも出っ張った屋根の端となる「軒・ケラバ」がほとんどない(ほとんどゼロ)ため「軒ゼロ」と言われるようになりました。

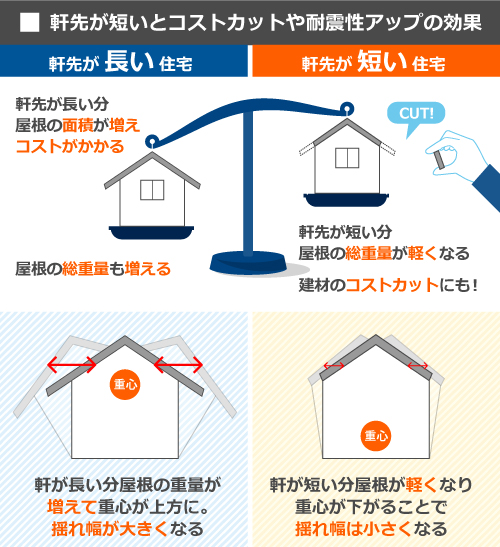

また、軒がなければ「軒天」という部分が存在しないため、メンテナンスもしなくて済みます。その分の費用が軽減できるでしょう。

近頃は、頭金や自己資金が少なくても住宅ローンを組み、マイホームが購入できる時代となりました。だからといって大きな家は費用が高く、住宅ローンの審査が通りづらいです。そこで、若い世代ではローコストで建てられるシンプルな住宅が人気です。屋根の傾斜がなく、軒がない箱型の住宅は、建築資材を減らしてコストダウンすることができます。

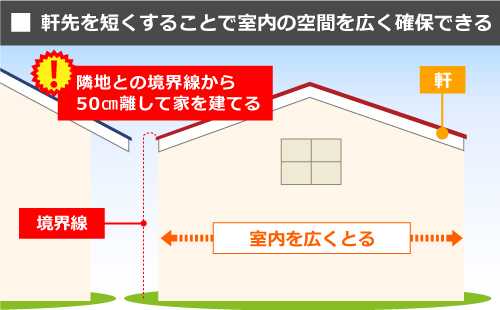

そして、最近では間取りの工夫で狭小地にも理想に近い住宅を建てることが可能になりました。室内スペースを増やせる軒ゼロ住宅は、狭小地への家づくりにはぴったりです。

また、軒ゼロ住宅はスマートな外観で「ローコスト」「狭小地」に限らず、家づくりに取り入れられています。お洒落ですっきりした見た目、洗練された印象から人気が高いです。

軒ゼロ住宅の大きなデメリットを挙げるとすれば「雨漏りしやすい」という点です。

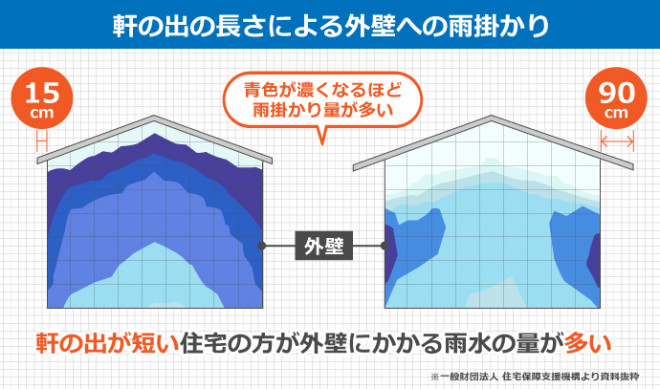

軒は、そもそも雨から建物を保護する目的があるため、「軒がない・軒が短い」ことで、その機能を果たせなくなってしまいます。外壁にあたる雨の量が増えるため、雨漏りのリスクは必然的に高くなるのです。

住宅購入における検査や瑕疵保険を取り扱う第三者機関である「日本住宅保証検査機構(JIO)」によると、住宅の不具合で保険が発生する割合は9割弱が「外壁や屋根からの雨漏り」とのことです。

軒の長さに関わらず、住まいは雨漏りが起こる可能性はゼロではありません。ただ、軒がない、軒がかなり短い住宅の方が、実際に雨漏り被害が多いという調査結果があります 。

まずは軒の本来の役割から、軒ゼロで雨漏りが起こる原因について見ていきましょう。

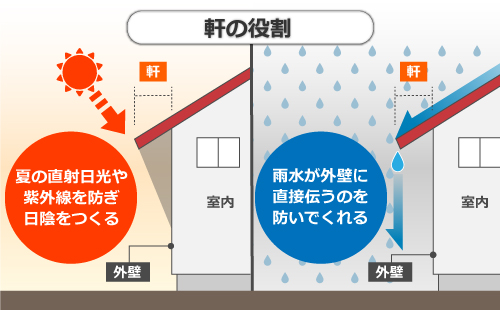

住まいにおける軒の役割は主に「雨風や紫外線からの保護」です。水分や紫外線は建材の劣化を促進させます。

また、軒の出は、紫外線からもお住まいを守ってくれます。季節によって変わりますが、暑い夏になると太陽の位置が高くなり、建物に強い日差しが照りつけます。軒が長いほど、軒によって太陽光をカットできるので、外壁への紫外線の影響を減らせるのです。

取り合いとは屋根と外壁という異素材が接合する部分で、そもそも雨水が浸入するリスクが高い部位です。暴風雨のような強烈な雨でも、軒の出が長くて軒天が存在していれば、雨水が直接的に入り込む可能性は少なく済みます。

しかし、軒ゼロ住宅では、取り合いが露出しているため、雨が当たれば劣化もしやすく、内部に雨が入り込めば雨漏りとなってしまいます。特に片流れ屋根の場合、棟や棟に絡む破風板は雨漏りの原因になりやすく特に注意が必要な部分です。

軒の出が長い場合、雨樋と外壁との間には距離を保つことができます。しかし、軒が短い場合、雨樋を取り付けるとすれば外壁ぎりぎりになりますね。

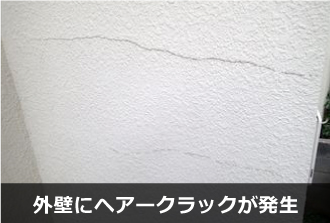

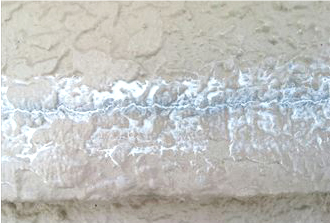

そのため、雨樋の外れや割れなどの不具合が起こると、雨樋が取り付けてある鼻隠しはもちろん、雨水は外壁を伝うことになります。それに伴って外壁もダメージを受け、特にクラックや目地シーリング剥がれがあると屋内へ雨水が浸入するリスクも考えられます。

外壁の塗膜が雨や紫外線で劣化すれば防水性が落ちます。また、外壁の目地やサッシ廻りのシーリングは、そもそも寿命がそれほど長くありません。割れたり剥がれたりするとそこから雨水が浸入する可能性もあります。

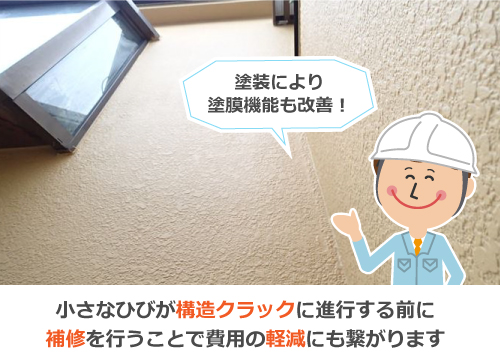

ここまでお伝えしてきた点を踏まえつつ、雨漏りを予防するためのポイント・対策をご紹介していきます。

モルタル外壁のクラックを微弾性塗料とエポキシ樹脂で補修

箱型の家は、屋根の傾斜がほとんどない、もしくはかなり緩いケースが多いでしょう。勾配が緩い屋根の場合、通常よりも水はけが悪くて屋根材や防水が傷みやすい特徴があります。定期的なメンテナンスが欠かせません。

パラペットがあるお住まいは、樋の詰まりや周辺のダメージを定期的に点検してもらうことをおすすめします。

コンクリートむき出しのパラペットから雨漏りで笠木設置

ケラバ水切りの増設で取り合いからの雨漏り対策

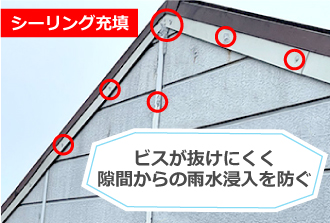

ケラバの出がほぼない屋根です。屋根と外壁の取り合い部分には、雨を正しく流すための「水切り」という部材が付いているのですが、短く、浮いてしまっているのでこれでは内部構造に雨が浸透してしまいます。

錆びにくく耐久性の高いガルバリウム鋼板製の板金を増設することでしっかりカバーします。水切りを固定したビスの頭にはシーリングを充填し防水しました。

「雨樋のはずれ・割れ・歪み」など形状や取り付けに異変がある場合、「落ち葉やゴミの詰まり」で排水がスムーズでない場合は、雨樋の掃除や補修を早めに行うことが大事です。ご相談ください。

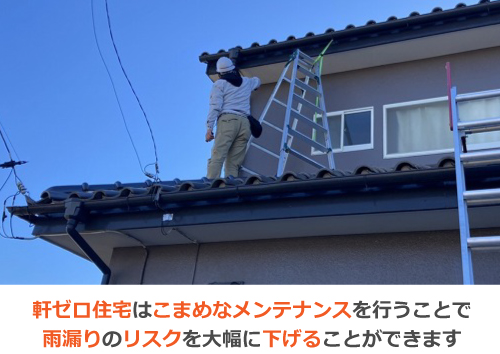

一般的に、住まいのメンテナンスは「新築後10年ほどを目安に」と言われています。しかし、今回お伝えしたように、軒ゼロ住宅は雨漏りしやすいリスクがあるため、メンテナンスはこまめにすることをおすすめします。

まずは、新築後7~8年で点検やメンテナンスのご検討をおすすめします。

地上から軒や外壁を目視でチェックして何か異変を感じたとき、すでに雨漏りが起こっていて「どこが原因か分からない」とご不安なとき、また雨漏りが起こっていなくても「軒ゼロ住宅の雨漏りを事前に予防したい」など軒ゼロ住宅についてご不安な点があるときはお気軽にアメピタまでご相談ください。

屋根、外壁、お住まい丸ごと点検し必要なご提案をさせていただきます。

【軒ゼロ住宅は雨漏りしやすい?デメリットと対策方法まとめ】

軒がない、軒やケラバの出が短い住宅を軒ゼロ住宅と呼びます

軒がない、軒やケラバの出が短い住宅を軒ゼロ住宅と呼びます

居室空間を広く取るため、建築コストをカットできる、見た目がスマートなどの理由から人気 が高まっています

居室空間を広く取るため、建築コストをカットできる、見た目がスマートなどの理由から人気 が高まっています

一方で雨漏りを起こしやすいというデータがあります

一方で雨漏りを起こしやすいというデータがあります

外壁との取り合い、雨樋、雨や紫外線を浴びやすい外壁部分からの雨漏りリスクがあります

外壁との取り合い、雨樋、雨や紫外線を浴びやすい外壁部分からの雨漏りリスクがあります

雨漏りしやすい軒ゼロ住宅は点検とメンテナンスをこまめにしましょう

雨漏りしやすい軒ゼロ住宅は点検とメンテナンスをこまめにしましょう