鉄筋コンクリート(RC)造の雨漏り原因と修理、メンテナンス方法

鉄筋コンクリート(RC)造というと重厚で耐火性や耐震性、遮音性に優れた耐久性の高い建物というイメージですよね。そしてその耐久性から「雨漏り」も起きにくいのでは?と思っていらっしゃる方はいませんか?

確かに木造と比べると、「なんとなく」雨に強いと勘違いしてしまう理由もわからなくはないのですが、実際には耐久性に優れているRC造でも「雨漏り」が起きないわけではないのです。

もし雨漏りが発生すれば木造建築物同様、室内への浸水はおろか建物自体の耐久性を著しくさげてしまうことにもなりかねません。そのため木造建築物同様、定期的な点検や防水に関するメンテナンスを行う必要があるわけですね。

こちらのページではRC造の建物で雨漏りが起きる原因や、雨漏りが起きやすい箇所、そしてRC造で雨漏りが起きた際にはどのような被害が起こるのか、そして必要な補修・メンテナンス方法まで詳しく解説いたします。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

鉄筋コンクリート(RC)造建物で雨漏りが発生すると どんな被害が起こるでしょうか

RC造の建物で言えば、コンクリート自体が外装材として雨水の浸入を防いでいるわけですが、コンクリートの不具合、またベランダやバルコニー、そして窓周辺などに何かしらの劣化や不具合が起きたことにより、雨漏りの原因を作ってしまう事があります。そして雨漏りが起きると次のような被害にまで発展するリスクがあることを、まずは覚えておいていただきたいと思います。

天井や壁にシミができる、内装材を汚してしまう

天井や壁にシミができる、内装材を汚してしまう 家具への被害・家電の故障

家具への被害・家電の故障 カビの発生によるアレルギーや悪臭

カビの発生によるアレルギーや悪臭 コンクリート内部の鉄筋が錆びてしまい、建物の耐久性を下げる

コンクリート内部の鉄筋が錆びてしまい、建物の耐久性を下げる 爆裂によるコンクリートの破壊

爆裂によるコンクリートの破壊 ~

~ については決してRC造だからというわけではなく、木造住宅であっても同様ですよね。

については決してRC造だからというわけではなく、木造住宅であっても同様ですよね。

雨漏りの被害

天井や壁にシミができる、内装材を汚してしまう

天井や壁にシミができる、内装材を汚してしまう

また雨漏り箇所を補修するだけではなく、シミができてしまった内装材まで交換しなければいけなくなります。

家具への被害・家電の故障

家具への被害・家電の故障

カーペットやソファー、棚といった家具、テレビやパソコンといった家電が濡れてしまう恐れがあります。買い替える費用も馬鹿にならないでしょうし、紙やパソコンのデータは被害を受けてしまえば元通りにすることは困難です。さらに漏電が起これば最悪火災といった大事故にまで発展してしまう可能性もありますから油断はできないのです。

カビの発生によるアレルギーや悪臭

カビの発生によるアレルギーや悪臭

RC造の建物特有の被害

コンクリート内部の鉄筋が錆びてしまい、建物の耐久性を下げる

コンクリート内部の鉄筋が錆びてしまい、建物の耐久性を下げる

万が一コンクリートがひび割れてしまいそこから雨水が浸入するようなことがあれば、雨水に含まれる酸によって鉄筋がみるみる錆びてしまいます。錆は金属の「腐食」を指しますが、腐食してしまった鉄筋ではRCの建物がもつ本来の耐震性や耐久性が維持できないことはご理解いただけますよね。

爆裂によるコンクリートの破壊

爆裂によるコンクリートの破壊

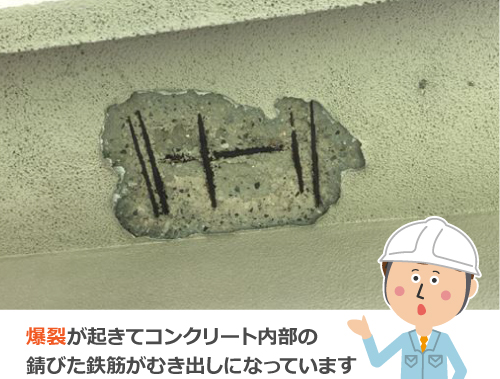

メカニズムとしては、雨水の浸入によって錆びた鉄筋がコンクリート内部で膨張し、コンクリートを破壊してしまうというわけですね。コンクリートが剥がれ、内部の錆びた鉄筋が見えてしまっている建物を見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。それが爆裂です。鉄筋はおろかコンクリートすらも剥がれてしまえば建物の耐久性が著しく低下することは明らかですよね。

鉄筋コンクリート(RC)造の建物で雨漏りが起きやすい箇所と原因

まず、RC造の建物で雨漏りが発生しやすい箇所は以下の通りです。

シーリング部分で発生する雨漏り原因

しかしシーリング材は紫外線に弱いため、新築したその日から経年劣化を始め、一般的なシーリング材であれば5年~10年程度で寿命を迎えてしまいます。

ヒビ・亀裂

ヒビ・亀裂

剥がれや隙間

剥がれや隙間

剥落

剥落

屋上(陸屋根)で発生する雨漏り原因

しかし一見平らに見える屋上にも、雨漏りから建物を守るための仕組みがあるのです。それが「傾斜」「防水層」「排水口」という3つの設備です。普段はこれらによって、雨が降っても雨水を滞留させることなく地上へ排水させることができていますが、これらに不具合が起きてしまうと途端に屋根の防水性が低下して雨漏りへと発展しかねないのです。それでは一つずつ見ていきましょう。

陸屋根の傾斜不足

しかし陸屋根には全く傾斜がないわけではありません。実は、降り注いだ雨水が床面に溜まらないように、わずかな傾斜が付けられているんですね。この傾斜によって雨水は排水口から雨樋を通って、建物外に排出されるようになっています。

しかし、傾斜が強い他の屋根形状と比較すると、陸屋根の水捌けは決して高いとはいえないのが現状です。そのため雨水が溜まりやすいといったデメリットがあります。

目に見えないほどのわずかな傾斜ではあっても、雨漏りをさせないために非常に重要な役割を持つのです。

防水層の劣化

シート防水であればシートの剥がれ、破れ、ウレタン防水であれば塗膜の剥がれ、割れ、アスファルト防水であれば剥がれや目地の劣化といった不具合が防水性能を失わせ、雨漏りの原因となるのです。そのため定期的なトップコートの塗り替えや耐用年数に応じた防水工事の再施工が必要となります。

排水口の詰まり

外壁から発生する雨漏り原因

固いコンクリートにひび割れが入る原因としては乾燥収縮によるひび割れ、地震や地盤沈下によって起こるひび割れなどがあります。

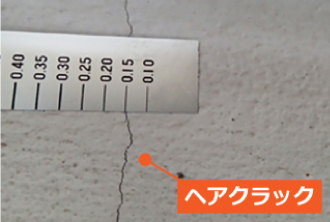

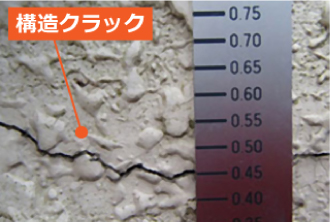

ヘアクラックと呼ばれる幅0.3mmに満たないような微細なひび割れであれば雨漏りや耐震性などの心配はありませんが、0.3mm以上に広がるクラックは構造クラックである可能性が高く、コンクリート内部にまで広がってしまっていることも考えられますね。するとここが雨水の入り口・通り道となり雨漏りの原因となってしまいます。

クラックの幅はクラックスケールを使えばどなたでも計測することはできますが、外壁がどれだけ劣化しているのか?またクラックの深さとなると、なかなか素人では判断が難しいですよね。クラックが気になる方は私たちのような雨漏りや外壁の専門家に見ていただくようにしてくださいね。

ベランダ・バルコニーから起こる雨漏りと原因

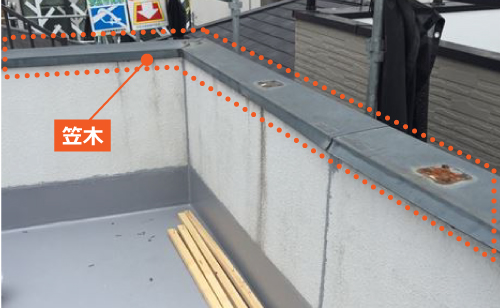

笠木とはベランダやバルコニーの手すりの上側に被せてある部材の事を指し、アルミやステンレスなどが笠木として使用されているケースが多いです。

実は木造住宅でも笠木が原因の雨漏りというのは意外に多く、これはRC造の建物でも同じです。コンクリートをカバーする形で取り付けられているのですが、一枚物の板金が被せてあるわけではなく複数枚の板金をジョイント器具やビスなどを使ってつなげ、固定しています。

当然経年によってビスの浮きやジョイント部分に隙間が出てくると雨水の浸入口となりますよね。万が一、浸入したコンクリート箇所にクラックが存在すれば雨漏りの原因となり得ます。こうしたことで笠木が原因の雨漏りが発生するのです。

雨漏りが発生した鉄筋コンクリート(RC)住宅の 雨漏り修理・メンテナンス方法

それでは箇所別に補修・メンテナンス方法について見ていきましょう。

屋上・ベランダ・バルコニーの床面

排水口の清掃

排水口の清掃自体は工事業者を呼ばなくてもDIYで行えますが、雨漏りは排水口の詰まり以外が原因で起きることもあります。そのため、排水口の清掃だけでメンテナンスを済ませてしまわずに、防水層や笠木等に不具合がないかなど、建物全体の雨漏り箇所を点検してもらいましょう。

防水層

しかし、太陽光が燦々と降り注ぎ、紫外線や太陽熱、風雨を直接受ける過酷な環境ですから、防水層も通常の屋根材同様、経年劣化でどんどん傷みが進行します。

塗膜防水であれば塗膜の剥がれ、シート防水であればシートの剥がれなど、不具合の発生により雨漏りの確率がグンっと上がってしまいますから、防水層が長持ちするように防水層の表面には実はトップコートと呼ばれる保護塗料が塗られているんです。

このトップコートは5年程度で寿命を迎えますから、5年に一度はトップコートの塗り替えを行い、雨漏りが起きないよう防水層を保護してあげましょう。

それぞれの防水工事は10年や15年といった耐用年数がありますが、これらを全うできるのはあくまでもトップコートの塗り替えを適切に行った場合です。

ひび割れ・剥がれ・穴あきなど不具合が見られた場合は

部分的に防水層を補修することも可能です。

もしくは耐用年数を迎えてしまっている場合は部分的な応急処置で凌いだとしても、他の箇所が劣化すればまた新たに部分補修が必要となりいたちごっこです。そのような場合は全体的な防水工事を検討しましょう。

排水のための勾配不良

勾配不良は降ってきた雨水をその場に滞留させてしまう事になりますよね。

ですからいくら防水工事をやり直したとしても、滞留した雨水がまた防水層を傷め、結局不具合箇所を作ってしまう事になります。

新築時には、もちろん排水を考慮し適切な勾配がつけられているはずですが、勾配が足りない、また例えば設備等が置かれてあることで一部で排水の邪魔をしてしまっているような箇所があれば、モルタルを塗ることで勾配調整を行うことができます。

笠木

現時点で雨漏りが起こってしまっているということは、笠木のどこからか雨水が入り込んでしまっていることが考えられますから、その浸入口を塞ぐ必要があります。多くのケースで笠木のジョイント部分、割れや穴といった不具合箇所、取り付けの為に打ち込んだビスの浮きや緩みによる隙間、外壁との取り合い部分に原因がありますのでシーリングを充填するなどの処置を行います。

ただし笠木を固定しているビスや笠木自体も当然耐用年数が存在しますよね。割れや穴といった不具合がある、錆が進行しているといった場合は笠木自体を交換することをお勧めします。

また定期的なメンテナンスとして笠木がガルバリウム鋼板や窯業系である場合には定期的に塗装を行うようにしましょう。塗装には見た目の美観を向上させるだけではなく、防水の役割もあり、風雨や紫外線による劣化や錆から笠木を守ってくれています。

塗膜が剥がれ、防水の役割が果たせなくなれば、当然笠木自体の傷みを進め、脆くなることで浮き、割れ、穴あきなどの不具合を招いてしまい雨漏りの原因を作ってしまいます。笠木の劣化や不具合を防ぐためにも忘れないようにしなくてはいけませんね。(アルミ製やステンレス製の場合、塗装の必要はありません)

シーリング箇所

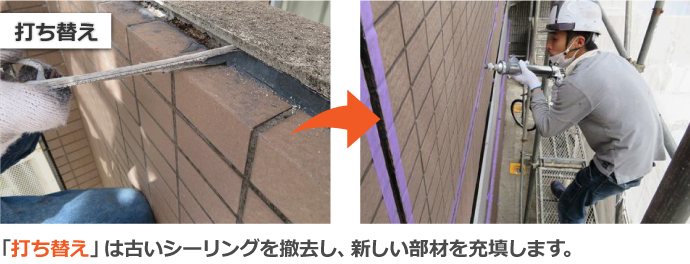

窓のサッシ周辺、外壁の目地部分など建物の外装の各所に充填されているシーリングを補修します。施工方法としては「増し打ち」と「打ち替え」の2種類があります。

増し打ちとは、古いシーリング材の上に新品の部材を注入する方法です。一方、打ち替えでは古いシーリング材をすべて除去し、内部を清掃したあと新しくシーリングを作り直すため施工費用も高くなります。

適材適所で施工方法を検討する必要があり、理想は古いシーリングを撤去し、完全に新しいシーリングを充填することですが、窓のサッシ廻りなどシーリングの撤去によってサッシ自体を傷つけてしまうようなことがあっては元も子もありませんし、形状によっては撤去が難しいケースもあります。そうした場合は増し打ちが適していることもあります。

外壁

クラック補修

雨水の浸入を許してしまうような幅の広いクラックの場合は、シーリングを充填し、ひび割れを埋めてしまいます。

まずは後工程で充填するシーリングの付着面積を広げるため、クラック表面を割れ目に沿って機械で削ります。割れ目をV字に削ることから「Vカット」と呼ばれていますね。(またはU字に削ることから「Uカット」と呼んだりします。)削った部分に埃や粉塵が残らないよう綺麗に掃除をした後、シーリングの密着をよくするためのプライマーを塗りこんだ上からシーリングを充填します。さらに樹脂モルタルでクラックを覆い、最後は塗装によって見た目を整えます。

Vカット

Vカット

プライマーの塗布

プライマーの塗布

樹脂モルタルを詰める

樹脂モルタルを詰める

シーリング材の充填

シーリング材の充填

クラックの幅(軽度な場合は)によっては、機械によってVカットをすることなくエポキシ樹脂をクラックから注入・充填します。

爆裂補修

内部の鉄筋が錆びてコンクリートが剥がれ落ちる「爆裂」が起きている壁では、コンクリートが剥がれてしまっている部位周辺を斫り(はつり)、鉄筋を露出させた上で防錆プライマーを塗布し、防錆処理をした上で樹脂モルタルにて外壁を再成形します。

鉄筋コンクリート(RC)造の戸建て、ビル、マンションの雨漏り修理もお任せください!

頑丈で耐久性の高いRC造の建物でも雨漏りは他人ごとではない、起こりうる被害だということはご理解いただけましたでしょうか。特にビルやマンションについては入居者やオフィスが入っていますから、より神経質になってしまいますよね。

もちろん計画的な修繕を行っている建物が多いとは思いますが、ある日突然、ほんのわずかな不具合から発生するのが雨漏りです。

雨漏りは原因究明が大変難しいと言われるお住まいの不具合ですが、私たちアメピタはこれまで20,000件の雨漏りと向き合ってきたプロフェッショナルとして雨漏りに関するお悩みやご相談に対して真摯に、そしてスピーディーに対応いたします。お気軽にお問合せください。

鉄筋コンクリート(RC)造の雨漏り原因と修理、メンテナンス方法まとめ

鉄筋コンクリート(RC)造の建物も木造建築物同様、雨漏りには要注意です。

鉄筋コンクリート(RC)造の建物も木造建築物同様、雨漏りには要注意です。

雨漏りは鉄筋の錆や爆裂など建物の耐久性を著しく下げる要因にもなり得ます。

雨漏りは鉄筋の錆や爆裂など建物の耐久性を著しく下げる要因にもなり得ます。

シーリング部分、屋上、外壁、ベランダ・バルコニーなどはRC造の建物で雨漏りが発生しやすい箇所と言えます。

シーリング部分、屋上、外壁、ベランダ・バルコニーなどはRC造の建物で雨漏りが発生しやすい箇所と言えます。

雨漏りの原因としてはシーリングの劣化、屋上防水の劣化・勾配不良・排水口のつまり、外壁クラック(ひび割れ)、笠木の不具合などが挙げられます。

雨漏りの原因としてはシーリングの劣化、屋上防水の劣化・勾配不良・排水口のつまり、外壁クラック(ひび割れ)、笠木の不具合などが挙げられます。

屋上からの雨漏りを防ぐもしくは解決するためには排水口の定期的な清掃・詰まり解消、トップコートによる防水層の保護、防水層に異常がある場合は防水層の補修が必要となります。

屋上からの雨漏りを防ぐもしくは解決するためには排水口の定期的な清掃・詰まり解消、トップコートによる防水層の保護、防水層に異常がある場合は防水層の補修が必要となります。

笠木に不具合がある場合はシーリングによる補修、また割れや錆などの不具合が顕著な場合は交換を検討しましょう。

笠木に不具合がある場合はシーリングによる補修、また割れや錆などの不具合が顕著な場合は交換を検討しましょう。

窓のサッシ周辺や外壁目地のシーリングが劣化している場合はシーリングによる補修が必須です。既存のシーリングを撤去する打ち替えが基本ですが、窓のサッシ廻りなど撤去によってサッシ自体の傷めてしまう危険があるといった場合は増し打ちを行います。

窓のサッシ周辺や外壁目地のシーリングが劣化している場合はシーリングによる補修が必須です。既存のシーリングを撤去する打ち替えが基本ですが、窓のサッシ廻りなど撤去によってサッシ自体の傷めてしまう危険があるといった場合は増し打ちを行います。

雨水の浸入を許すほどのクラックが存在する場合は、Vカット(Uカット)を行った上で樹脂モルタルを充填します。

雨水の浸入を許すほどのクラックが存在する場合は、Vカット(Uカット)を行った上で樹脂モルタルを充填します。

爆裂が起こってしまっている外壁においては、鉄筋に防錆処理を施した上でこちらも樹脂モルタルにて外壁を再成形します。

爆裂が起こってしまっている外壁においては、鉄筋に防錆処理を施した上でこちらも樹脂モルタルにて外壁を再成形します。