稲城市東長沼で鉄骨建物の屋上から雨漏りが発生しているといったお問い合わせをいただき、今回雨漏り調査を行うこととなりました。

鉄骨造の建物の屋上で雨漏りが発生する原因は、構造的な特徴や経年劣化、施工不良などが絡み合っています。屋上部分は特に雨水の影響を受けやすいため、問題が発生しやすい箇所となります。

まず、鉄骨造の屋上では「防水層の劣化」が主な原因です。屋上に施工される防水層は、紫外線や温度変化、雨風などの外的要因によって徐々に劣化します。この劣化が進むと防水性能が低下し、雨水が建物内部に浸入することがあります。また、防水層には耐用年数があるため、定期的なメンテナンスが必要です。

次に、「排水設備の不備」も重要な原因です。陸屋根構造の屋上には通常「ドレン」と呼ばれる排水口がありますが、この部分に詰まりや損傷があると雨水が適切に排出されず、溜まった水が雨漏りを引き起こします。

さらに、「シーリング材の劣化」も見逃せない要因です。屋上部分の接合部や継ぎ目にはシーリング材が使用されており、この材料が経年劣化すると隙間が生じ、そこから雨水が侵入します。鉄骨造では特に振動や構造の動きによってシーリング材に亀裂が入りやすい傾向があります。

最後に、「施工不良」も考えられる原因です。屋上防水工事やドレン設置などで施工ミスがあると、防水性能が十分に発揮されず雨漏りにつながります.

これらの問題を防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスを行うことが不可欠です。特に防水層や排水設備の状態を確認し、必要であれば専門業者による修理を検討することが推奨されます。また、防水層の改修にはウレタン防水やシート防水などの方法がありますが、現場調査を基に適切な施工法を選ぶことが重要です。

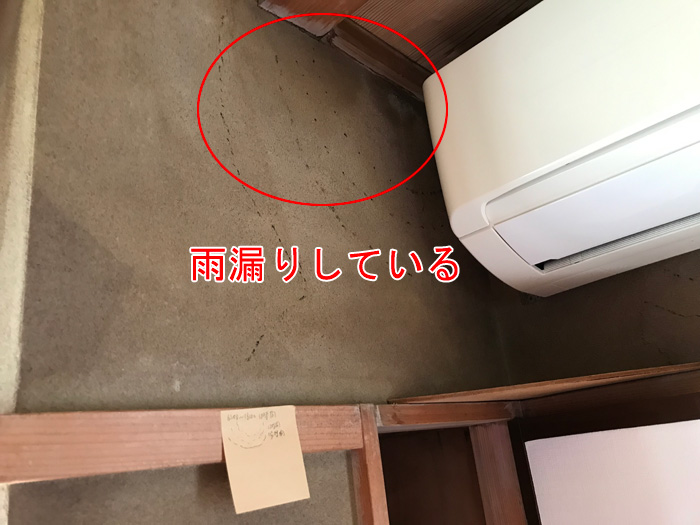

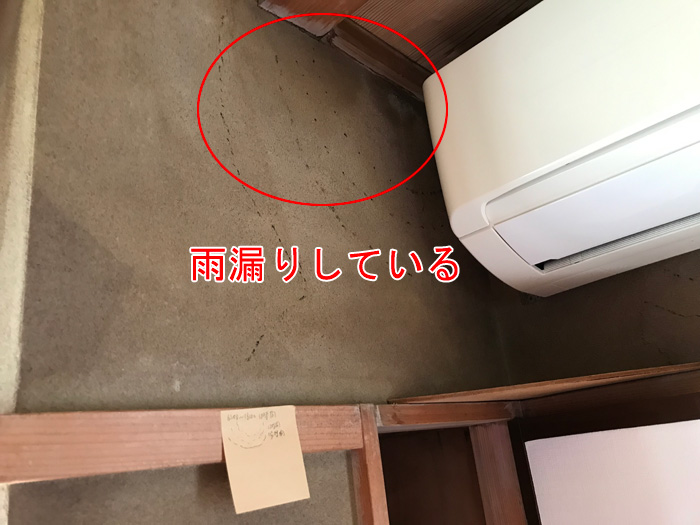

土壁に雨漏りの跡が見られる場合、これは建物に深刻な問題が生じている可能性を示す重要な兆候です。雨漏りは土壁の構造を弱め、さらなる損傷を引き起こす可能性があるため、早急な対応が必要です。

雨漏りの主な原因としては、屋根や外壁の劣化が挙げられます。特に和風住宅では、屋根材である瓦の下にある防水シートや、部材のつなぎ目、漆喰などが経年劣化することで雨水が侵入しやすくなります。

また、外壁に施された塗装の劣化やシーリングの剥がれも雨漏りの原因となることがあります。さらに、窓枠やサッシ周りも雨漏りの原因となりやすい箇所です。特に和風住宅や土壁の建物では、現代の工法とは異なる施工方法が用いられていることがあり、サッシ周りから雨水が侵入しやすい傾向があります。コーキング材の劣化や隙間、ビス穴などから雨水が浸入し、土壁にシミを作ることがあります。

土壁は湿気を調整する能力を持っていますが、過剰な湿気にさらされると水分を吸収しすぎて軟化し、強度が低下します。特に梅雨や台風シーズンには注意が必要です。また、屋根や雨樋の不具合による水漏れが土壁に浸透すると、劣化が進行します。

雨漏りの跡が見られた場合、まずは専門業者に調査を依頼することが重要です。雨漏りの原因は外観だけでは特定が難しいことがあり、小屋裏や壁の内部まで調査が必要な場合もあります。また、雨漏りは単なる外壁塗装では解決しないことが多いため、根本的な原因の特定と適切な修理が必要です。

土壁の雨漏りに対しては、原因箇所の修理だけでなく、土壁自体の補修も必要になる場合があります。放置すると木部の腐食やカビの発生など、さらなる被害が拡大する可能性があるため、早期発見・早期対応が重要です。定期的な点検と適切なメンテナンスを行うことで、土壁の耐久性を維持し、雨漏りのリスクを軽減することができます。

陸屋根の雨漏り調査は、建物の構造や雨漏りの状況に応じて複数の手法を組み合わせて行われます。一般的な調査の流れは以下のようになります。

まず、調査の初期段階では、専門業者がお客様から雨漏りの状況について詳細な聞き取りを行います。これには雨漏りが発生する場所や頻度、天候との関連性などが含まれます。同時に、目視による確認も行われ、室内の漏水状況が事前に得た情報と一致しているかを確認します。

次に、実際の調査に入ります。最も一般的な方法は散水調査です。この方法では、雨漏りが疑われる箇所に水をかけて雨漏りを再現します。調査前に室内の家具などをビニールで養生し、水による被害を防ぎます。その後、外部から散水を行い、おおよその原因箇所を特定します。

また、赤外線カメラ(サーモグラフィー)を使用した調査も行われることがあります。これは表面温度の差を可視化する方法で、雨水が浸入している箇所は周囲より温度が低くなるため、青色で表示されます。この方法は散水調査の補助的な役割として使用されることが多いです。

さらに、蛍光塗料を用いた調査方法もあります。これは散水調査の一種で、異なる色の蛍光塗料を混ぜた水を複数の疑わしい箇所に散水し、暗所でライトを当てることで浸入経路を特定します。

調査終了後、約10日程度で詳細な調査報告書が作成されます。この報告書には雨漏りの原因箇所や浸入経路、推奨される修理方法などが記載されます。

なお、これらの調査方法の選択や効果は、調査を行う専門家の経験と能力に大きく依存します。そのため、雨漏り調査・修理の実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。

陸屋根の防水層の塗膜が剥がれることは、建物の防水性能に重大な影響を与える問題です。この現象は、様々な要因によって引き起こされ、早急な対応が必要となります。

防水層の塗膜剥がれの主な原因の一つは、経年劣化です。陸屋根は常に外部環境にさらされており、紫外線や雨風、温度変化などの影響を受けます。特に、陸屋根は平らな形状のため、雨水が滞留しやすく、防水層への負担が大きくなります。これらの要因が重なり、時間の経過とともに防水層の劣化が進行し、塗膜の剥がれにつながります。

また、温度変化による膨張と収縮も塗膜剥がれの重要な要因です。陸屋根は日中の熱や夜間の冷気によって絶えず膨張と収縮を繰り返します。この動きが防水層や屋根材にストレスを与え、塗膜の割れや剥がれを引き起こす可能性があります。

さらに、施工不良も塗膜剥がれの原因となることがあります。特に、防水シートの継ぎ目部分や端部の施工が不十分な場合、そこから剥がれが始まる可能性が高くなります。また、下地処理が不適切だった場合も、塗膜の密着力が低下し、剥がれやすくなります。

外的な衝撃も塗膜剥がれの原因となります。日常的な歩行や物を置く際の衝撃、風で飛ばされた物体の衝突、地震による揺れなどが防水層にダメージを与え、塗膜の剥がれを引き起こす可能性があります。

塗膜が剥がれると、そこから雨水が侵入し、建物内部に雨漏りが発生するリスクが高まります。また、防水層の機能が低下することで、建物の構造体にまで水分が浸透し、木材や鉄筋の腐食を引き起こす可能性があります。

この問題に対処するためには、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。一般的に、ウレタン防水が施されている場合は約5年ごとにトップコートの塗り替えが推奨されています。また、防水層の状態に応じて、部分的な補修や全面的な改修を検討する必要があります。

防水層の塗膜剥がれは、建物の寿命に直接影響を与える重要な問題です。早期発見と適切な対応によって、建物の長寿命化と安全性の確保につながります。専門家による定期的な点検と、必要に応じた補修・改修を行うことが、陸屋根の防水性能を維持する上で重要です。

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ多摩川支店】

私達「アメピタ多摩川支店」ではお客様に寄り添い、建物にとってもお客様にとっても最適な雨漏り修理のご提案をさせていただきます。

急な雨漏りでどこに電話したらいいのだろう?他社に雨漏り修理をお願いしても雨漏りが止まらなかった。などのお悩みをお持ちの方は是非アメピタの無料相談をご利用ください。雨漏り診断士の有資格者が多数在籍しておりますので、どんな雨漏りも確実に止めることをお約束します!

アメピタ多摩川支店は東京都調布市を所在地とし、お電話を頂いてから最短10分での現地調査や応急処置でご対応させていただいております。

アメピタ多摩川支店TOPはこちら

アメピタ多摩川支店

TOPはこちら