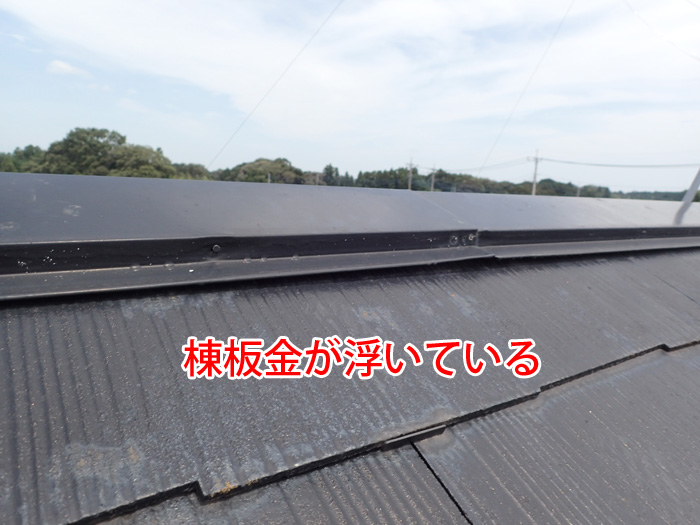

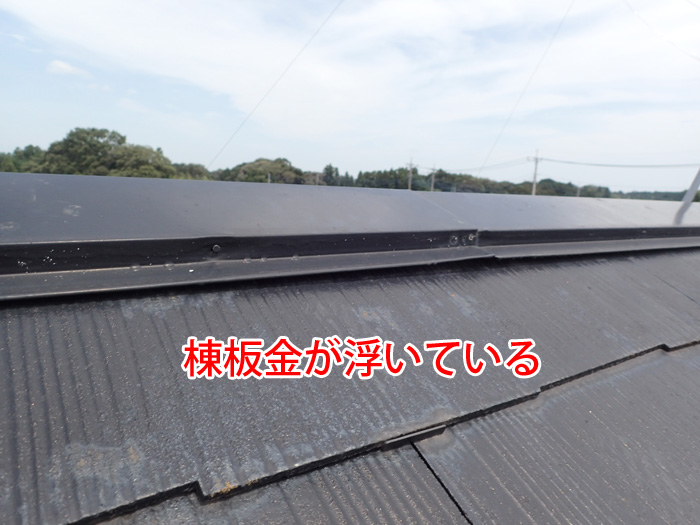

雨漏りの原因として見落とされがちなのが「棟板金(むねばんきん)の浮き」です。

木更津市太田でも近年、台風や強風によって棟板金が浮き上がり、そこから雨水が侵入するケースが増えています。

この記事では、棟板金の浮きによって雨漏りが起きる仕組みや、劣化の見分け方、修理方法について詳しく解説します。

棟板金とは、屋根の頂点部分(棟)を覆っている金属製のカバーのことです。

屋根材の継ぎ目を守り、雨水の侵入を防ぐ役割を果たしています。

この板金の下には、貫板(ぬきいた)と呼ばれる木材があり、釘で固定されています。

しかし、時間の経過や強風、紫外線の影響により、この固定部分が緩んだり、貫板が腐食したりすることで、板金が少しずつ浮き上がってしまうのです。

棟板金が浮くとどうなる?雨漏りを引き起こすメカニズム

棟板金が浮くと、その隙間から雨水が侵入する可能性があります。

特に、風を伴った横殴りの雨では、通常なら防げる水が内部へ入り込み、野地板や下地材を濡らして腐食させる原因になります。

内部に染みた雨水は、時間をかけて天井裏や壁の内部まで到達します。

その結果、シミやカビ、構造材の腐朽、最悪の場合は雨漏りにつながります。

棟板金の浮きを放置すると、次のような深刻な被害に発展します。

-

1.雨漏りの進行

内部に侵入した雨水が柱や梁にまで到達し、構造の強度を低下させます。

-

2.貫板の腐朽

金属の下にある木材が湿気で腐ると、釘の保持力が失われ、さらに板金が浮きやすくなります。

-

3.塗装面の劣化や剥がれ

雨水が流れ込むことで、破風板や鼻隠しなど周辺部材の塗膜が剥がれやすくなります。

4.台風時の飛散リスク

釘が抜けて浮いた棟板金は、強風で飛ばされる危険もあります。

飛散した板金が近隣の住宅や車に当たると、

二次被害を招くこともあります。

棟板金が浮く原因は複数ありますが、特に以下の要因が多く見られます。

1. 釘の緩み

釘は金属製のため、熱膨張と収縮を繰り返すことで徐々に緩みます。

一度緩むと、風の振動や雨水の侵入でさらに悪化します。

2. 貫板の腐食

棟板金を固定している下地木材(貫板)は、湿気や雨水の影響で腐りやすい部分です。

腐食が進むと釘が効かなくなり、板金が浮き上がります。

3. 強風・台風の影響

木更津市周辺は海風の影響を受けやすく、強風による被害が多発する地域です。

風の影響で棟板金がめくれたり、固定部が変形したりすることがあります。

4. 経年劣化

棟板金の寿命はおよそ15〜20年。

この期間を過ぎると、釘・板金・塗膜いずれも劣化が進み、修繕が必要になります。

定期的な点検で以下のような症状が見られたら、早めに専門業者へ相談しましょう。

-

・棟の板金が波打って見える

-

・強風後に「カタカタ」と音がする

-

・屋根頂部の釘が浮いている

-

・屋根裏に雨染みやカビ臭がある

-

・破風板や鼻隠しの塗膜剥がれ・腐食

これらはすべて、雨漏りの前兆です。

浮きが見つかった場合、状況に応じて次のような修理が行われます。

1. 棟板金の再固定

釘が緩んでいるだけなら、新しいビスに交換して固定し直します。

再発防止のため、ステンレス製ビスやシーリング処理を併用します。

2. 貫板の交換

木製の貫板が腐食している場合は、**樹脂製貫板(タフモックなど)**に交換するのが一般的です。

これにより、耐久性が飛躍的に向上し、今後の浮きリスクも軽減されます。

3. 棟板金の交換

板金自体が錆びていたり変形している場合は、部分交換または全交換が必要です。

この際、下地や周辺部材も一緒に点検します。

棟板金の浮きは、屋根全体の防水性能に関わる重大な問題です。

早期に発見できれば、費用を抑えて修理することが可能です。

しかし、雨漏りが発生してしまうと、天井や壁、柱の補修まで必要になることがあります。

アメピタでは、赤外線カメラによる雨漏り診断や屋根全体の点検を実施しています。

経験豊富なスタッフが、見落としのない精密な調査を行い、原因を特定します。

木更津市太田で見られる棟板金の浮きは、台風や経年劣化が主な原因です。

そのまま放置すると、雨漏り・内部腐食・構造劣化など深刻な被害を招きます。

アメピタでは、棟板金の補修から屋根全体のリフォームまで一貫対応が可能です。

「もしかして棟板金が浮いているかも?」と感じたら、まずは無料点検をご依頼ください。

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ木更津支店】

地域密着だからこそ出来る、「迅速な対応」「お客様の期待に応える」。お客様第一主義をスローガンに、スタッフ一同「お客様のために」を信念に、雨漏り修理に取り組んでおります。

いろいろな雨漏り修理を行ってきた私たちだからこそ出来る、「技術」「経験」があります。お客様の雨漏りに対するお悩みを早期解決に全力でお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。

アメピタ木更津支店TOPはこちら

アメピタ木更津支店

TOPはこちら