雨漏り修理専門業者アメピタが行った袖ケ浦市蔵波台での現場調査にて、屋根の「とんとん(野地板)」の劣化が原因と思われる雨漏りの兆候を発見しました。

この記事では、とんとんの劣化がどのように雨漏りにつながるのか、そして放置した場合のリスクと適切な修理方法について詳しく解説します。

「とんとん」とは、屋根瓦や金属屋根などの下にある木製の下地板(野地板)を指す言葉です。

屋根材を支え、雨水を屋外に流す役割を担う重要な構造材であり、屋根の健康を守る“土台”のような存在です。

ところが、このとんとんが劣化すると雨漏りのリスクが一気に高まります。

特に長年メンテナンスをしていない屋根では、湿気や雨水の浸入により木材が腐朽し、強度が低下してしまうことがあります。

画像は、袖ケ浦市蔵波台で実際に確認された「とんとんの劣化」の様子です。

瓦を一部取り外して確認したところ、木材が黒ずみ、表面が腐朽している状態でした。

長期間にわたる湿気や雨水の浸入によって木材内部の繊維が破壊され、屋根全体の耐久性が著しく低下しています。

この状態を放置すると、次のようなトラブルが発生します。

特に古い瓦屋根では、瓦の隙間から侵入した雨水が徐々にとんとんを腐らせてしまうケースが多く見られます。

次に確認されたのは、棟瓦(むねがわら)部分の漆喰(しっくい)の剥がれです。

漆喰は瓦と瓦の隙間を埋めて雨水の侵入を防ぐための防水材ですが、経年劣化によってひび割れや剥離が発生します。

漆喰が剥がれると、雨水が内部へ侵入しやすくなり、とんとんへの水の侵入経路を作ってしまいます。

また、強風や地震によって瓦が動きやすくなるため、屋根の安定性にも悪影響を及ぼします。

特に漆喰が劣化している場合は、部分補修ではなく棟全体の取り直し工事を行うことで、雨漏りを根本から防ぐことができます。

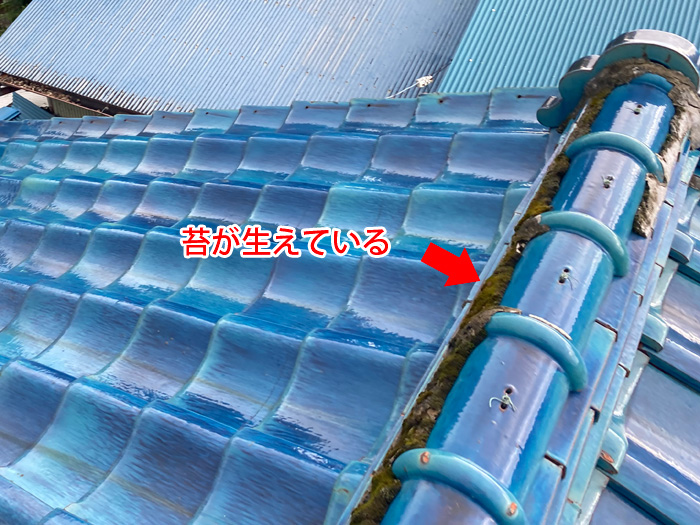

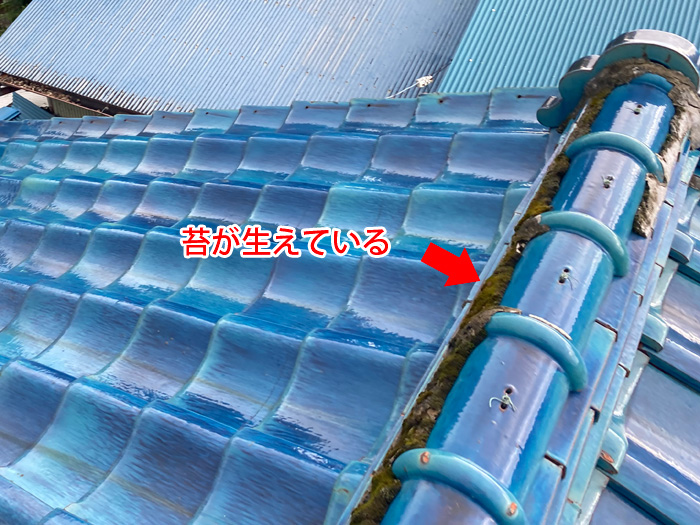

袖ケ浦市蔵波台の現場では、瓦の表面や棟瓦の目地に苔が生えている様子も確認されました。

苔は一見すると美観を損ねる程度に見えますが、実は雨漏りやとんとん劣化のサインでもあります。

苔は湿気が多い環境で繁殖するため、屋根表面が常に湿った状態になりやすくなります。

この湿気が瓦の下まで浸透すると、とんとんが乾燥しづらくなり、腐食が進行してしまうのです。

定期的な高圧洗浄や防苔塗装を行うことで、湿気の蓄積を防ぎ、屋根の寿命を延ばすことができます。

とんとんの劣化が確認された場合、早期の修繕が不可欠です。

修理の選択肢としては、劣化の程度によって次の2つが考えられます。

-

1.部分的な野地板補修

局所的な腐食であれば、劣化部分だけを新しい板材に交換することで対応可能です。

この際、防水シート(ルーフィング)も新調することで再発防止が期待できます。

-

2.屋根の葺き替え工事

広範囲にわたってとんとんが劣化している場合は、屋根材ごと全面的に交換することをおすすめします。

葺き替えでは、下地から新しくすることで構造の強度が復活し、雨漏りリスクを根本的に解消できます。

また、漆喰や棟部分の補修も同時に行うことで、より確実な防水性能を確保できます。

「最近天井にシミが出てきた」「瓦の隙間から草や苔が見える」

そんなときは、すでにとんとんの劣化や雨水の侵入が進行している可能性があります。

袖ケ浦市は海風や湿気の影響を受けやすく、屋根の劣化が進みやすい地域です。

アメピタでは、こうした地域特性を踏まえた無料点検・赤外線雨漏り診断を行っています。

屋根を壊さずに内部の状態を把握できるため、的確かつ低コストでの修理提案が可能です。

まとめ:とんとんの劣化は雨漏りの“始まりのサイン”

今回の袖ケ浦市蔵波台での調査からもわかるように、とんとんの劣化は雨漏りの初期段階で見られる重要な警告サインです。

見た目では分からない内部腐食が進行しているケースも多く、早期発見・早期修理が住まいを長持ちさせる最大のポイントです。

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ木更津支店】

地域密着だからこそ出来る、「迅速な対応」「お客様の期待に応える」。お客様第一主義をスローガンに、スタッフ一同「お客様のために」を信念に、雨漏り修理に取り組んでおります。

いろいろな雨漏り修理を行ってきた私たちだからこそ出来る、「技術」「経験」があります。お客様の雨漏りに対するお悩みを早期解決に全力でお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。

アメピタ木更津支店TOPはこちら

アメピタ木更津支店

TOPはこちら