「最近、家の中が湿っぽい気がする…」「天井にシミを見つけた…」 そんなお悩みを抱えていませんか?

もしかしたら、それは屋根からの雨漏りかもしれません。

屋根は、私たちの住まいを雨風や日差しから守る、最も大切な部分です。

しかし、普段目にする機会が少ないため、劣化が進んでいてもなかなか気づきにくいものです。

特に、築年数の長いお住まいの場合、昔ながらの「湿式工法」で施工された瓦屋根が多く見られます。

この工法は、屋根土と呼ばれる粘土を使って瓦を固定しているのが特徴で、長年家を守ってきてくれた一方で、屋根土や瓦自体の劣化により雨漏りが発生しやすくなることがあります。

「雨漏りはしていないけれど、屋根の見た目が古くなってきた」「新しい屋根材でおしゃれな家にしたい」といったご要望をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

屋根のリフォームは、家の耐久性を高めるだけでなく、外観の印象をガラリと変えるチャンスでもあります。

ですが、いざ屋根リフォームを考え始めても、「どんな工事をするの?」「費用はどのくらいかかるの?」「どこに頼めば安心?」など、様々な疑問や不安が出てくるのは当然のことです。

私たちヤマムラ建装は、名古屋市を中心に地域密着で住宅リフォームを手掛けており、特に屋根工事には豊富な実績と確かな技術を持っています。

お客様の不安を一つひとつ解消し、安心して工事をお任せいただけるよう、丁寧な説明と質の高い施工を心がけています。

今回のブログでは、実際に名古屋市で行った屋根リフォーム工事の様子を、具体的な作業工程を追って詳しくご紹介していきます。

古い瓦の撤去から、モダンな平板瓦の施工、そして雨漏りを防ぐための細かな防水対策まで、屋根工事の「なぜ?」がきっと解決するはずです。

ぜひ最後までご覧いただき、あなたの屋根リフォームの参考にしていただければ幸いです。

弊社、直通ダイヤルは、こちらになります↓↓↓

| 施工内容 |

- 雨漏り点検

- 瓦屋根補修(差し替え、ずれ・破損補修)

- その他板金補修・交換

- 屋根葺き替え

- その他

|

| 築年数 |

築60年ほど |

| 施工期間 |

約350万円ほど |

| 工事費用 |

約350万円ほど |

名古屋市で屋根リフォーム!平板瓦工事の全工程を徹底解説

名古屋市にお住まいの皆さん、ご自宅の屋根の状態、気にされていますか?

雨や風、そして厳しい日差しから毎日私たちの暮らしを守ってくれている屋根ですが、時間と共に少しずつ劣化が進んでいきます。

「まさかうちの屋根が雨漏りしているなんて…」「そろそろ屋根を新しくしたいけど、どんな工事をするんだろう?」そんな不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私たちヤマムラ建装は、名古屋市を中心に屋根と住宅リフォームを手がけるプロフェッショナルです。

特に屋根工事に関しては、長年の経験と実績で培った確かな技術があります。

今回は、実際に名古屋市で行った屋根リフォーム工事の様子を、写真とともに詳しくご紹介していきます。

古い屋根瓦の撤去から、屋根の下地を強化する作業、そしてスタイリッシュな平板瓦の施工まで、普段なかなか目にすることのできない屋根工事の裏側を、分かりやすい言葉で解説します。

このブログを読めば、あなたの屋根リフォームに対する不安が解消され、安心して工事を任せられる業者選びのヒントが見つかるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

名古屋市で進めている屋根リフォーム工事の第一歩は、古くなった屋根瓦をすべて撤去することから始まります。

職人が屋根に上がり、一枚ずつ丁寧に剥がしていく方法で進めます。

特に昔の屋根工法では「湿式工法(しっしきこうほう)」と呼ばれる方法が主流でした。

これは、屋根土(やねつち)という粘土状の材料を屋根に敷き、その上に瓦を固定していた工法です。

この屋根土と瓦の密着性が非常に高いのが特徴です。

この高い接着力のおかげで、長年の台風にも耐え、大切な家を守ってくれていたとも言えます。

しかしその反面、剥がす際にはその密着が障害となり、かなりの労力が必要になります。

そのため、葺き替え工事で古い瓦を撤去する際は、作業に人手と時間が多くかかり、結果として工事費用が高くなりやすいのです。

名古屋市やその近郊で屋根リフォームをご検討中の方は、こうした屋根工事の背景を知っておくと安心です。

私たちヤマムラ建装では、お見積もり時に作業内容を丁寧にご説明いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

屋根瓦を大まかに撤去した後は、瓦と屋根を接着していた「屋根土(やねつち)」の除去作業に入ります。

屋根土とは、かつての湿式工法で使われていた粘土状の材料で、新築時には水分を含んだ柔らかい状態で瓦をしっかり固定する役割を果たしていました。

年月が経つにつれて乾燥し、硬く固まることで瓦をがっちりと支えてきました。

しかし、この固くなった屋根土を取り除く作業は意外と大変なんです。

強く削りすぎると、屋根の下地を傷つけてしまうこともあるため、細心の注意が必要です。

また、施工当時の職人によって屋根土の量にばらつきがあり、多く使われている箇所では特に手間がかかります。

屋根の葺き替え工事では、こうした撤去作業にも時間と人手が必要となるため、費用に反映されやすいのです。

見えない部分ですが、この丁寧な作業が新しい屋根の土台をしっかりと支えます。

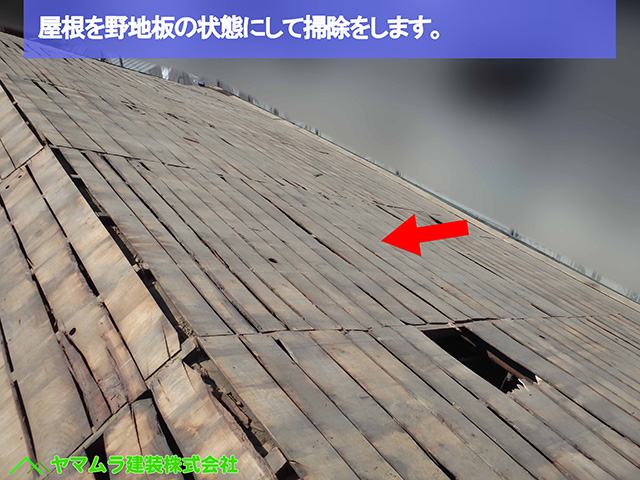

古い屋根を解体していくと、屋根瓦と屋根土の下に「杉皮(すぎかわ)」という天然の皮材が敷かれていることがあります。

これは昔の工法で、現在の防水紙の代わりに使われていたものです。

今回の工事では、この杉皮が今後取り付ける新しい「野地板(のじいた)」(屋根の下地板)の施工を妨げるため、すべて丁寧に取り除きました。

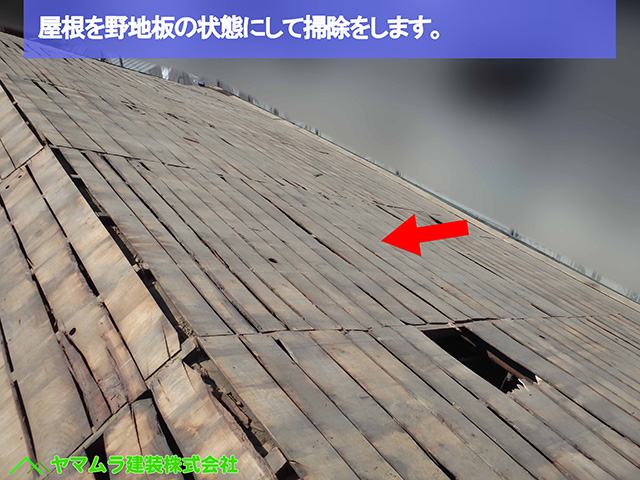

杉皮を撤去した後は、既存の下地板の表面に打たれている釘が浮いていないか、異常がないかを一枚ずつ確認しながら掃除を行います。

これは、安全かつ確実な作業環境を整えるため、そして新しい下地をしっかりと固定するためにも欠かせない作業です。

そのうえで、新しい合板の野地板をしっかりと貼り直し、屋根全体の強度と耐久性を高めていきます。

屋根のリフォームでは、まず古い野地板の上に新しい「野地合板(のじごうはん)」を重ねて貼っていきます。

ただし、古い建物では屋根の下地が平行になっておらず、波打っていることがよくあります。

このような状態を「不陸(ふりく)」と言います。

この不陸は、見た目だけでなく屋根の耐久性にも影響するため、しっかりと直す必要があります。

そこで、不陸を直すための作業が必要です。

場合によっては、古い野地板を全部剥がし、屋根の骨組みである「垂木(たるき)」を真っすぐに調整する方法もあります。

これは工法によっていくつかの手法があります。

また、防水紙(ルーフィング)を貼った後の工程で、新しい屋根瓦を固定するための「桟木(さんぎ)」を取り付ける際にも、高さ調整材を使って屋根をできるだけ平らに整える工夫をしています。

この丁寧な下地作りが、美しい仕上がりと、長く安心して使える屋根の土台となります。

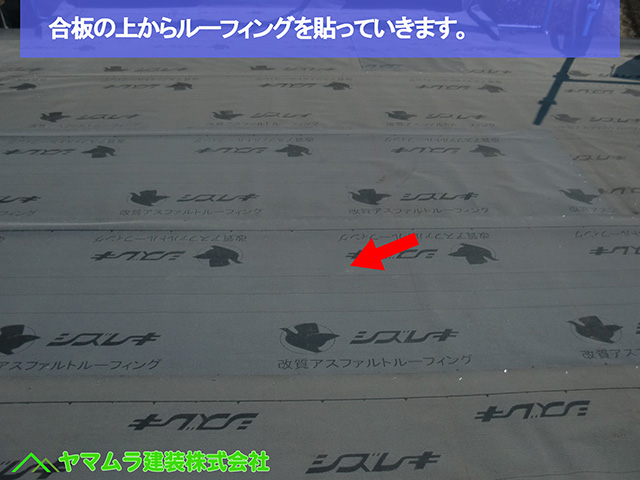

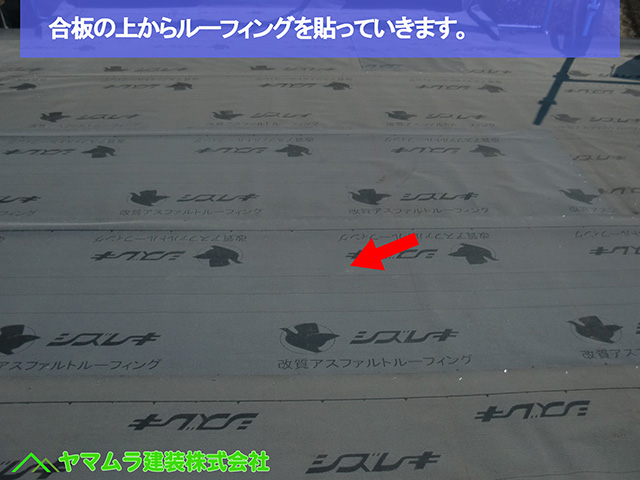

屋根のリフォーム工事では、まず新しい野地板合板を屋根全体にしっかりと取り付けて、雨が降っても安心できる下地を作ります。

野地板合板とは、屋根の骨組みの上に張る板材で、屋根の強度を高める役割があります。

その上に、防水効果を持つ「ルーフィング」という特殊な防水シートを重ねて貼っていきます。

このルーフィング防水紙は、雨水が屋根の内部に入り込まないように、重なり部分を工夫しながら丁寧に施工することが大切です。

ルーフィングは、屋根材の下に入り込んだ雨水を最終的に防ぐ、非常に重要な層です。

重なりをしっかり作ることで、雨水の浸入を防ぎ、長期間にわたって建物を守る役割を果たします。

まさに屋根の「命綱」とも言える部分です。

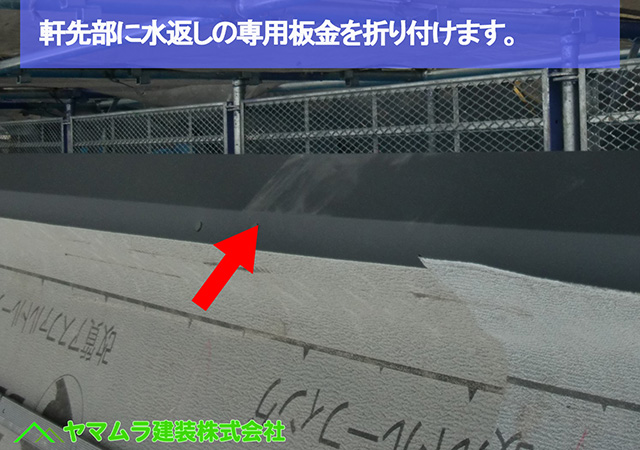

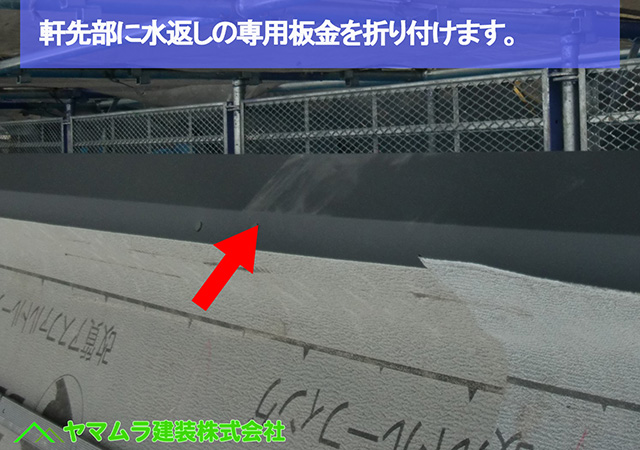

屋根の先端部分にある「軒先(のきさき)」は、雨水が屋根から雨樋へとスムーズに流れ込む、とても大切なポイントです。

この軒先には、「水返し板金(みずかえしばんきん)」と呼ばれる金属製の板を取り付けます。

水返し板金は、屋根瓦の表面を流れてきた雨水が、軒先の一段目の瓦の裏側に回り込んでしまうのを防ぐ役割があります。

これにより、雨水を屋根の奥(野地板)に染み込ませることなく、雨樋へときちんと返すことができるのです。

もしこの水返し板金が付いていないと、雨水が軒先の野地板に伝わり、そこから雨漏りの原因になることが非常に多いです。

見えない部分ですが、この板金があるかないかで雨漏りのリスクが大きく変わります。

屋根の頂点に位置する「大棟(おおむね)」部分に、屋根の仕上げとなる「大棟冠瓦(おおむねかんがわら)」をしっかりと取り付けるための土台作りを行います。

まず、屋根の骨組みである「タルキ(垂木)」と呼ばれる木材の間に、「強力棟(きょうりょくむね)」という専用の部材を設置します。

これは屋根の頂点を支える大切な部材で、屋根の端から端まで均等に取り付けていきます。

次に、その強力棟の上に大棟冠瓦の土台となる部材を置き、固定します。

土台材を置いた場所にはあらかじめ釘穴が開いているため、そこに釘を打ち込んでしっかりと固定することで、大棟冠瓦が安定して設置できるようになります。

屋根の一番高い棟は、風の影響を最も受けやすいため、この下地作りが耐久性を大きく左右します。

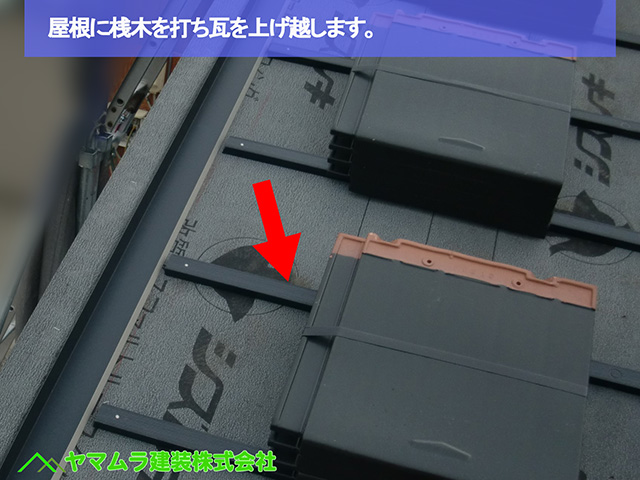

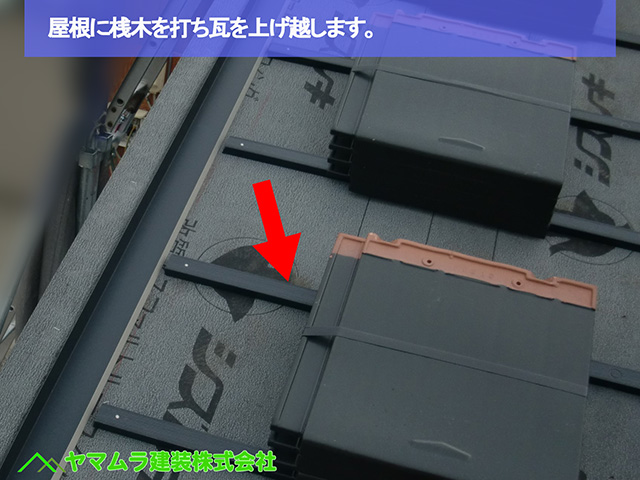

屋根全体に新しい屋根瓦を取り付ける際には、「桟木(さんぎ)」と呼ばれる細長い木材を使って、瓦を均一に固定できるように準備します。

桟木は、屋根瓦の縦方向の幅に合わせて間隔をそろえながら設置していきます。

施工は屋根の先端部分にあたる「軒先(のきさき)」から始め、屋根の一番高い部分の「大棟(おおむね)」に向かって順に打ち込みます。

この桟木に屋根瓦を引っ掛けて固定することで、瓦がズレたり飛ばされたりするのを防ぎ、耐久性の高い屋根に仕上がります。

桟木は、一見地味な部材ですが、瓦の安定性と屋根全体の耐風性を高める上で非常に重要な役割を果たしています。

今回の屋根は「切妻屋根(きりづまやね)」で、新しく使用する屋根瓦は平板瓦(F形)です。

平板瓦は形がフラットで四角いため、雨水が横に流れやすい特徴があります。

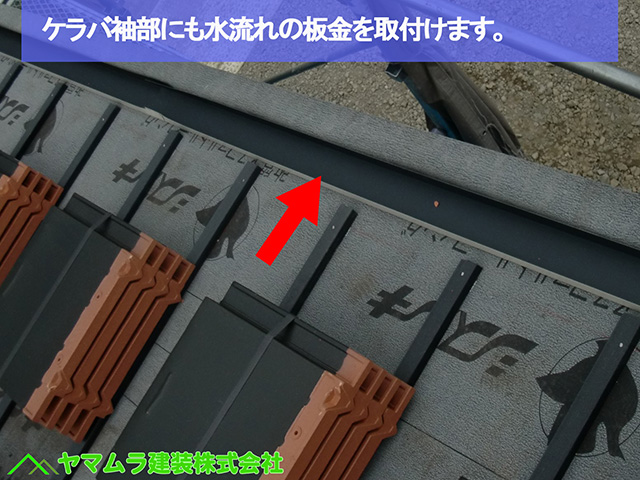

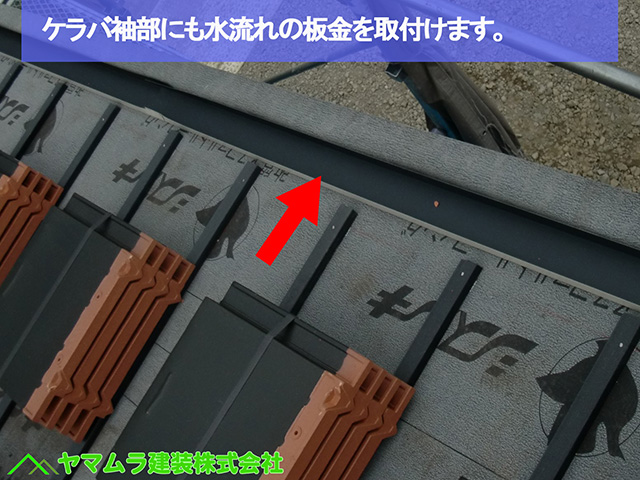

瓦同士は重ね合わせることで雨水が入り込んでも外に排出される仕組みになっていますが、切妻屋根の両端にある「ケラバ袖(そで)」と呼ばれる部分は少し注意が必要です。

このケラバ袖部分は屋根瓦とケラバ袖破風板の間に隙間ができやすく、雨水が入り込みやすいため雨漏りの原因となりやすい場所です。

そこで、この隙間から雨水が屋根内部に入らないよう、「水流れの板金」という専用の金属部材を取り付けます。

この板金が雨水をしっかり受け止め、軒先の雨樋まで雨水を安全に導く役割を果たします。

目に見えにくい部分ですが、この板金があるかないかで防水性が大きく変わる、雨漏り対策の重要なポイントです。

現在、平板瓦を使った切妻屋根の場合、水の流れをスムーズにする「水流れ板金」の設置は、施工の必須条件となっています。

しかし、この施工基準が見直されたのは2000年ごろで、それ以前の建物にはこの板金が付いていない場合もあります。

また、2000年以降でも、一部の住宅メーカーや工務店がコスト削減のために、この板金の取り付けを省略するケースがありました。

その結果、防水紙(ルーフィング)を二重に貼るなどの対策で雨漏りを防ごうとした現場も存在します。

逆に、下請け業者が利益を優先し、元請け会社に知られないまま板金を取り付けなかった例も報告されています。

こうした事情は複雑で、2000年以前の施工方法や防水技術の違いも影響していますが、詳細は割愛します。

名古屋市や周辺地域で屋根のリフォームを検討される際は、こうした施工の背景も理解し、信頼できる業者に依頼することが重要です。

私たちヤマムラ建装では、適正な工事と丁寧な説明を心がけていますので、安心してお任せください。

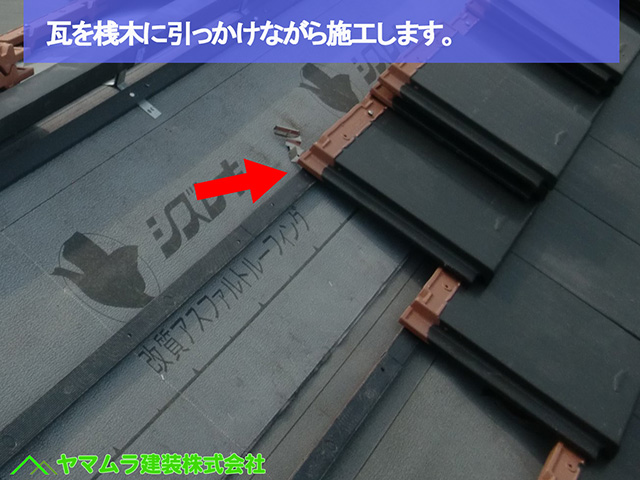

屋根瓦の取り付けは、まず屋根の端(軒先)からスタートし、順番に頂上の「大棟(おおむね)」まで丁寧に並べていきます。

瓦はあらかじめ取り付けてある「桟木(さんぎ)」という細い木材に引っかける仕組みで、瓦の裏側にはこの桟木にかけるための小さな「爪(つめ)」が付いています。

この爪を基準にして、瓦を一枚ずつ固定していきます。

固定には、瓦の上部にある釘穴を使い、釘やビスを桟木に向けて打ち込んでいきます。

基本的には1枚につき1本以上の釘でしっかりと固定します。

たとえば、約33坪(約110㎡)の屋根なら約1,200枚もの瓦を使うため、それに応じて釘も1,200本以上が必要になります。

こうした地道な作業を積み重ねることで、風や地震にも強い丈夫な屋根が完成するのです。

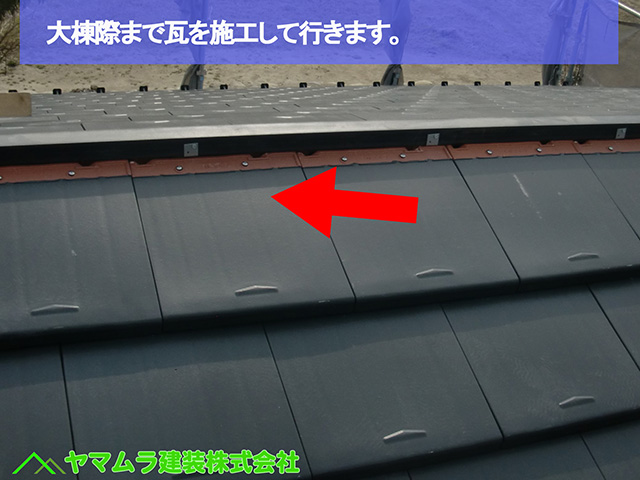

このようにして、屋根瓦を一枚ずつ丁寧に取り付けながら、最終的には屋根の一番高い部分である「大棟(おおむね)」まで施工を進めていきます。

大棟とは、屋根の左右両面が交わる頂上部分で、屋根全体の強度にも関わる重要な場所です。

瓦の取り付けには、瓦の裏側にある爪(つめ)を、あらかじめ設置した桟木(さんぎ)という細い木材に引っかけ、釘やビスでしっかり固定していきます。

このような丁寧な施工を積み重ねることで、風や地震にも耐えられる丈夫な屋根が仕上がります。

屋根の端部分である「ケラバ袖(そで)」には、専用の袖瓦を取り付けていきます。

その前に、屋根瓦と外側の板(ケラバ袖破風板)のすき間から雨水が入り込まないように、屋根瓦の表面に「水密材(すいみつざい)」という防水用の部材を設置します。

これによって雨水がすき間に流れ込まず、瓦の表面を伝って流れるようにコントロールします。

その後、専用の「ケラバ袖瓦」を軒先から屋根の頂点である大棟まで、順に取り付けていきます。

固定には、防水性の高いパッキン付きビス釘を使用し、1本の袖瓦に対して2本以上をしっかりと打ち込み、強度と防水性を高めます。

切妻屋根の両端に「ケラバ袖瓦(そでがわら)」をすべて取り付け終えたら、最後に屋根のてっぺんにあたる「大棟(おおむね)」部分に、大棟用の「冠瓦(かんむりがわら)」を一枚ずつ丁寧に取り付けていきます。

固定には、ケラバ袖瓦と同じく「パッキン付きビス釘」を使用します。

このビス釘は、ゴム製のパッキンがついているため、雨水の侵入を防ぐ効果があり、屋根の防水性をさらに高めてくれます。

取り付け本数については、冠瓦1枚に対して1本のビス釘でも十分に固定できます。

こうした一つひとつの丁寧な作業の積み重ねが、風や地震に強く、長持ちする屋根につながります。

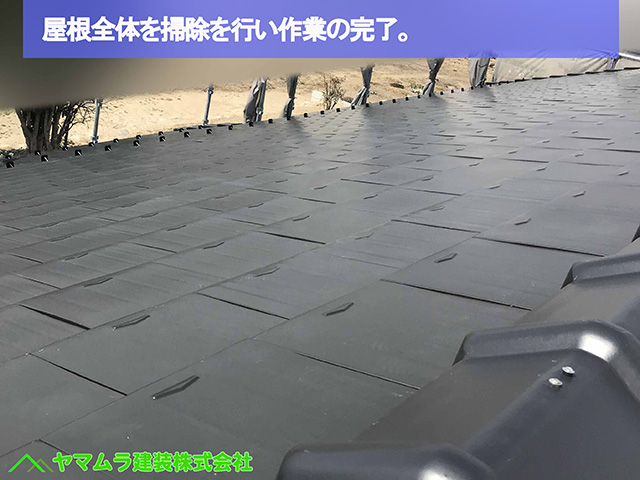

屋根工事が完了したら、使用していた道具や工具、余った材料などをすべて屋根から丁寧に降ろし、仕上げとして屋根全体をブロワーでしっかり掃除します。

この清掃作業で、瓦の表面に付着したホコリや細かな破片などを吹き飛ばし、見た目も美しく、安全性も確保された状態に仕上げます。

作業後には、お客様に工事の完了をご報告し、工事中に撮影していた工程写真をご覧いただきながら、作業内容について分かりやすくご説明させていただきました。

「屋根が少しずつ綺麗になっていく様子が写真で見られて、とても嬉しいです」と、お客様にも大変喜んでいただけました。

このように、私たちヤマムラ建装では、施工後の清掃やご報告も丁寧に行い、お客様に安心と納得をご提供しております。

名古屋市やその近郊で屋根リフォームをご検討の方は、ぜひ安心してヤマムラ建装にご相談ください。

こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓

『名古屋市瑞穂区【葺き替え工事】下地から徹底補強する屋根リフォームで梅雨・台風対策』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『【平板葺き替え】名古屋市瑞穂区 平板瓦で葺き替え工事完了後にアンケート用紙記入』

☆.お客様との記念撮影やアンケートなどの一覧となります!

☆.お客様との記念撮影やアンケートなどの一覧となります!

☆.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

☆.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(平日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

トップページに戻る⇒

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら