名古屋市天白区にお住まいのお客様より、屋根の雨漏りについてのご相談をいただきました。

長年使用してきた建物で、以前は倉庫兼住宅として利用されていましたが、現在は住居として使用されているとのこと。

築年数が経過し、屋根瓦のズレやひび割れ、色剥げが発生し、屋根裏に雨水が侵入している状態でした。

お客様は、「雨が降るたびにバケツを用意しなければならないのが大変」とお困りのご様子。

調査の結果、屋根全体が老朽化し、小規模の修繕では改善が難しいことが判明しました。

そこで、新しい屋根瓦への葺き替えリフォームをご提案。

特に、耐久性と軽量化を考慮し、洋風平板瓦(F形)をおすすめしました。

お客様も前向きにご検討され、後日正式に工事のご依頼をいただきました。

| 施工内容 |

- 雨漏り点検

- 応急処置対応

- 瓦屋根補修(差し替え、ずれ・破損補修)

- 漆喰工事

- その他板金補修・交換

- 屋根葺き替え

- その他

|

| 築年数 |

約80年以上 |

| 施工期間 |

15日ほど |

| 工事費用 |

約300万円ほど |

経年劣化による屋根瓦のズレや破損が原因で屋根裏に雨水が浸入

名古屋市天白区で雨漏り点検を実施|屋根の定期的なメンテナンスの重要性

名古屋市天白区にお住まいのお客様より、屋根の雨漏りについてご相談をいただきました。

点検を兼ねて現地を訪問し、雨漏りの状況を詳しく調査しました。

建物の「屋根」「雨樋」「外壁」は、日々の厳しい気候条件にさらされ、経年とともに劣化が進む部分です。

新築当時の状態を維持することは難しく、定期的なメンテナンスを怠ると、老朽化が進行し、破損や雨漏りの原因となることがあります。

特に、雨漏りが発生してからでは、小規模な修繕では対応しきれず、大規模なリフォーム工事が必要になるケースが少なくありません。

そのため、10~15年ごとに専門業者による定期点検を行い、劣化が軽微なうちに修繕することが重要です。

今回の訪問では、まず建物内の雨漏り状況を確認しました。

天井板には水の侵入した跡が広がり、屋根裏にもかなりの量の雨水がまわっていることが確認できました。

このような状況では、放置すると建物の構造部分にも影響を及ぼす可能性があります。

早めの点検と適切な修繕を行うことで、建物の寿命を延ばし、大掛かりなリフォームを防ぐことができます。

雨漏りが気になる方は、ぜひ専門業者へご相談ください。

お客様にお話を伺ったところ、かつてこちらの建物は倉庫兼住宅として使用されていたとのことでした。

現在は、倉庫兼事務所は別の場所に建設し、この建物は住居として利用されているそうです。

しかし、築年数がかなり経過しており、建物全体の老朽化が進んでいました。

特に屋根と屋根瓦の劣化が顕著で、瓦のズレが目立つ状態でした。

屋根のズレが進行すると、雨水の侵入リスクが高まり、雨漏りの原因となる可能性があります。

適切な点検とメンテナンスを行うことで、屋根の機能を維持し、建物の寿命を延ばすことができます。

和瓦の表面は、経年劣化によって色落ちや色剥げが発生していました。

また、老朽化が進行した影響で、瓦自体に亀裂や破損が見られる状態でした。

特に、こうした亀裂や破損部分から雨水が染み込み、屋根裏にまで浸入してしまうと、雨漏りの原因となります。

雨漏りが進行すると、屋根の内部構造にも影響を及ぼし、建物全体の耐久性を損なう可能性が高まります。

早めの点検と修繕を行うことで、雨漏りのリスクを軽減し、屋根の寿命を延ばすことができます。

和瓦の表面が剥がれ、吸水率が完全に失われている状態でした。

ここまで劣化が進行すると、瓦の防水機能が著しく低下し、雨水が直接浸透する原因となります。

また、このような状態の和瓦は強度が低下しており、再利用して屋根リフォームを行うことは難しいと判断されます。

耐久性や安全性を確保するためにも、新しい瓦屋根への葺き替えを検討することが望ましいでしょう。

適切なリフォームを行うことで、屋根の寿命を延ばし、建物全体の保護にもつながります。

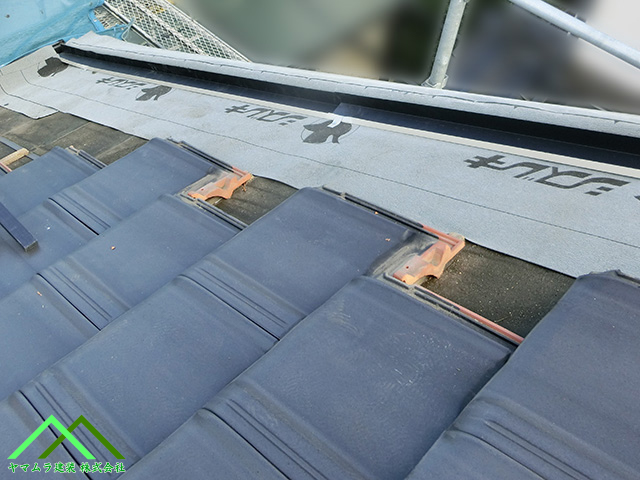

屋根の一部には、新しい屋根瓦に差し替えられている箇所もありました。

しかし、屋根全体の劣化が進んでいたため、部分的な補修では雨水の侵入を完全に防ぐことはできませんでした。

雨漏り点検の結果をお客様にご報告する際には、撮影した写真を一緒に確認しながら、屋根の現状について詳しくご説明しました。

屋根瓦の老朽化が非常に進んでいるため、小規模な修繕工事では根本的な解決には至らず、今後も雨漏りのリスクが残ることをお伝えしました。

そこで、新しい屋根瓦への葺き替えリフォームをご提案し、既存の瓦よりも軽量な 洋風平板瓦(F形) をおすすめしました。

お客様は、お見積りの内容次第ではあるものの、現在の雨漏りにお悩みのため、リフォームの実施を前向きにご検討されるとのことでした。

後日、お見積書を作成し、雨漏り点検時に撮影した写真とあわせてお客様にお渡しし、具体的な工事内容についてご説明させていただきました。

既存の瓦などをめくる葺き替えと言う屋根リフォーム工事

後日、お客様よりご連絡をいただき、ご提案させていただいたお見積り内容の通りで正式に工事のご依頼をいただきました。

まずは工事に必要な準備を整え、仮設足場を設置した後、屋根瓦の葺き替え工事を開始しました。

今回の工事では、築年数が経過し老朽化が進んでいた既存の屋根瓦を撤去し、新しく 軽量で耐久性の高い洋風平板瓦(F形) へと葺き替えを行います。

屋根の軽量化により建物への負担が軽減され、耐震性の向上にもつながります。

今後も安心してお住まいいただけるよう、適切な施工を進めてまいります。

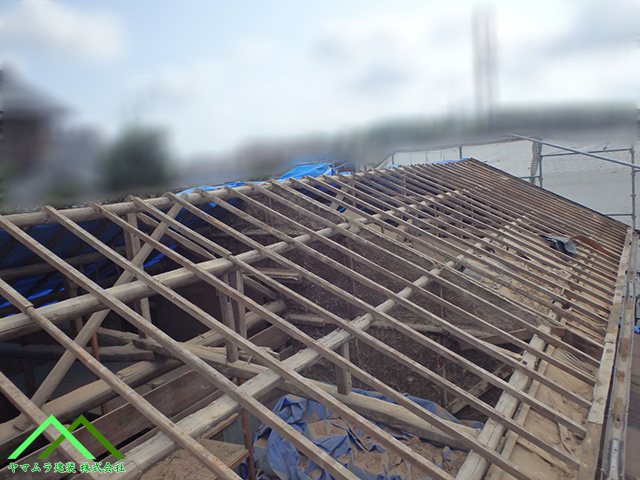

今回は、老朽化した屋根の高さを調整し、平坦な状態にするための作業を行いました。

そのため、まずは 既存の屋根瓦・屋根土・杉皮・野地板 をすべて撤去し、屋根の構造部分(屋根躯体)のみの状態にしました。

次に、経年劣化により高さが不均一になっている 古いタルキ を調整するため、新しいタルキを既存のタルキに沿うように設置しました。

その後、適切な高さになるよう調整を行いながら、母屋や既存のタルキに向かって ビス釘 でしっかりと固定し、屋根の下地を補強しました。

この作業により、屋根の強度を高め、今後の屋根材の施工が安定するように整えました。

新しいタルキを設置し、屋根全体の高さ調整と補強工事を完了した後、次の工程として 野地板(コンパネ材)の取り付け を行いました。

コンパネ材は、専用の釘を使用して新しく設置したタルキにしっかりと固定します。

屋根全体に均一に釘を打ち込みながら、隙間が生じないよう慎重に施工を進めました。

この作業により、屋根の下地が強化され、新しい屋根材をしっかりと支える基盤が整いました。

これにより、今後の耐久性や防水性が向上し、より安心できる屋根へと仕上がります。

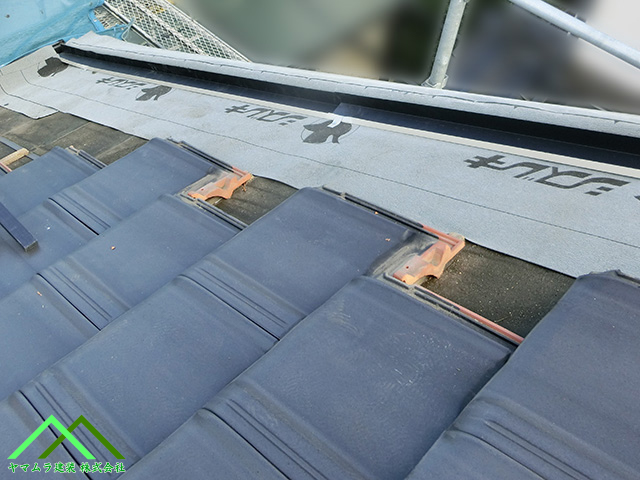

屋根全体にルーフィング防水紙を貼って桟木を規定寸法で取り付けます

屋根全体に取り付けた コンパネ材(野地板) の上から、防水機能を高めるために 防水紙(ルーフィング) を貼る作業を行いました。

防水紙は、正しい施工方法に従い、屋根全体に隙間なく丁寧に貼り付けました。

これにより、雨水の侵入を防ぐ層が形成され、屋根の耐久性が向上します。

防水紙の施工が完了したことで、工事期間中やその後の一時的な雨天時でも、建物内部への雨水の侵入を大幅に防ぐことができるようになりました。

今後の屋根材の施工に向け、万全な状態を整えました。

屋根瓦を施工する前の準備として、洋風平板瓦(F形) を設置するために、あらかじめ決められた寸法に基づき 桟木 を取り付けました。

今回使用したのは、一般的な木製の桟木ではなく、黒色の樹脂製の桟木の代替材 です。

桟木の役割は主に二つあります。

まず、屋根瓦の裏側には 落下防止用の爪 がついており、桟木に引っ掛けることで瓦をしっかり固定する役割を果たします。

次に、平瓦には 固定用の釘穴 が開いており、その穴に釘を打ち込むことで桟木に直接固定できるようになっています。

このように、桟木の取り付けは屋根瓦の安定性を確保する重要な工程です。

適切に施工することで、強風や地震の際にも屋根瓦がしっかりと保持される仕組みになっています。

洋風平板瓦(F形)の設置作業では、まず専用の道具を使用し、屋根上に瓦を運び上げました。

その後、一枚ずつ丁寧に屋根へ取り付けていきます。

最初に施工するのは、屋根の先端部分である 軒先部 です。

軒先は風の影響を受けやすいため、特に慎重に作業を進める必要があります。

また、屋根工事の職人によっては、軒先の一列目(最前列)と次の二列目 については、風による煽りを考慮し、通常よりも多くの釘を使用して固定することがあります。

これは、台風や強風時に瓦が飛ばされるのを防ぎ、屋根の耐久性を高めるための重要な対策の一つです。

現在の 洋風平板瓦(F形) には、瓦自体に フック が備え付けられています。

このフックに次の段の平瓦を引っかけることで、瓦同士がしっかりと固定され、台風などの 強風による飛散を防ぐ効果 があります。

ただし、このフック構造が機能するためには、平瓦を適切に釘で固定することが前提 となります。

正しい施工を行うことで、強風時にも安定した屋根を維持することができます。

屋根の最も端にあたる ケラバ部 には、防水対策として 捨て水切り板金 を取り付けました。

この板金を設置することで、万が一 平瓦の隙間から雨水が侵入した場合でも、適切に排水される構造 となり、屋根内部への水の浸入を防ぎます。

これにより、雨漏りのリスクを軽減し、屋根の耐久性を向上させることができます。

捨て水切り板金の施工は、雨水対策の重要なポイント であり、長期的に安心して暮らせる屋根づくりに欠かせない工程です。

ケラバ側には 平瓦を端までしっかりと取り付け た後、ケラバ破風板との隙間から雨水が浸入しないように「水密材」 を設置しました。

この水密材は、雨水の流れを適切にコントロールし、防水性を高める重要な部材です。

次に、専用のケラバ瓦を取り付け、風や雨の影響を受けにくいように施工を進めました。

ケラバ瓦の固定に際しては、適切な位置に釘穴を開け、ビス釘を打ち込んでしっかりと固定 しました。

この作業によって、強風時の飛散や雨水の浸入を防ぎ、長期間にわたり安定した屋根の状態を維持できるようになりました。

大棟瓦の高さを調整し、確実に固定するための 土台材(樹脂製タルキ) を設置しました。

その後、土台材の両サイドに黒色の南蛮漆喰を塗布 し、防水処理を行いました。

この南蛮漆喰を適切に施工することで、大棟部の下からの 雨水の侵入を防ぎ、屋根裏へ水が回るのを防止 する役割を果たします。

この処理を施すことで、雨漏りのリスクを軽減し、屋根の耐久性を向上させることができます。

南蛮漆喰を 棟の土台材にしっかりと塗布 した後、大棟瓦の取り付け作業 を行いました。

取り付けの際には、大棟瓦に 適切な位置で釘穴を開け、ビス釘を使用して確実に固定しました。

この作業により、大棟瓦がしっかりと安定し、強風や雨水による影響を受けにくい状態に仕上がります。

適切な固定を施すことで、大棟部分の耐久性が向上し、屋根全体の防水性能が強化されました。

すべての屋根瓦の施工が完了した後、屋根上に残っていた 葺き替え工事の材料や作業道具 をすべて撤去しました。

最後に 屋根全体の清掃 を行い、無事に屋根リフォーム工事が完了しました。

工事の終了時には、お客様も現場にいらっしゃいました。

仕上がった屋根をご覧になり、「もう雨が降るたびに雨漏りの心配や、バケツを用意する必要がなくなるのですね」 と、安堵の表情でお話しされていました。

私たちも、「これからは雨の日でも安心してお過ごしいただけると思います」とお伝えし、正式に工事完了のご報告をさせていただきました。

今回のリフォームによって、お客様に快適な住環境をご提供できたことを大変嬉しく思います。

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(平日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら