2025年01月30日追記

名古屋市南区にお住いのお客様より、強雨が降ると部屋内で雨染みすることでご連絡をいただきました。

ご訪問して、一通りの目視による点検調査を行わせていただきました。

今回の現場ブログでは、笠木と笠木鉄板の間に防水紙としてルーフィングを貼って防水処理作業をおこなっていきます。前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市南区にてゲリラ豪雨や台風などの強雨の時に雨漏り!原因はベランダの笠木!』

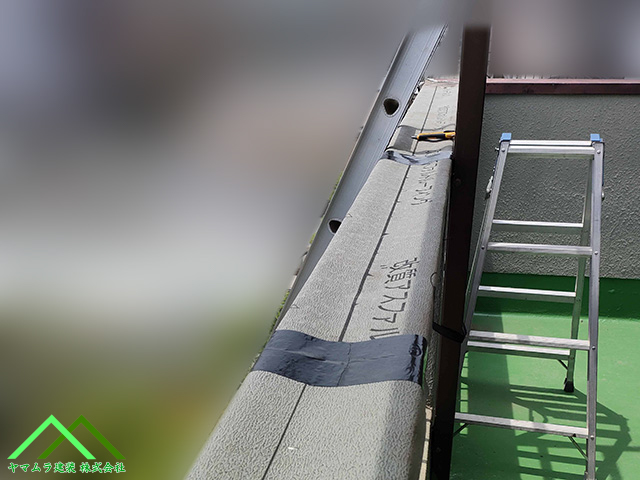

笠木の上に被せて取り付けられていた笠木鈑金を、横から固定している釘を取ってから、板金を取り外していきます。取り外した板金と固定の釘は紛失しないように、気をつけて確保しておきます。笠木木の上からルーフィングを打ってタッカーで固定しておきます。

貼っていったルーフィング同士の接続部分には、そこから雨水が入り込まないように粘着力がある防水テープを貼っておきます。

貼っていったルーフィング同士の接続部分には、そこから雨水が入り込まないように粘着力がある防水テープを貼っておきます。

笠木にルーフィングを貼っていったら、その上から最初のうちに取って確保しておいた笠木鈑金を取り付けて行きます。なお、笠木に貼ったルーフィングには、笠木の横部分にタッカー(建築用ホッチキス)で打ち止めしていきます。

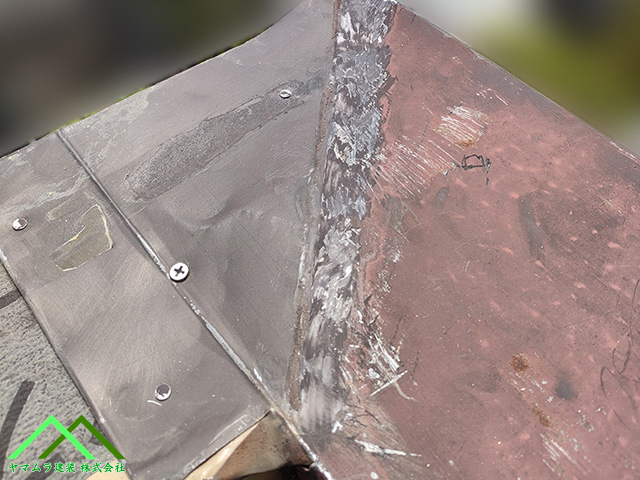

ルーフィングを貼った笠木に被せるように、笠木鉄板を取りつけていきます。笠木鉄板の固定方法として、ビスを笠木鉄板の横部分から打っておきます。

なお、笠木鈑金の上側には出来るだけ固定用の釘やビスなどは打たないようにしておきます。

上から固定のビスや釘を打って固定するの場合、雨水が溜まりやすいのか?防水処理を行っても、雨漏りがしやすくなってしまいますね。

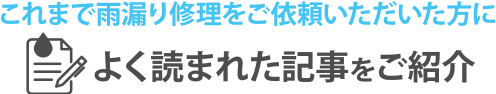

直角コーナーでは、重なったところの隠れる部分でビスを打って固定をしておきます。その後、もう一つのコーナー板金を取付けて横に固定でビスを打って行きます。

直角コーナーでは、重なったところの隠れる部分でビスを打って固定をしておきます。その後、もう一つのコーナー板金を取付けて横に固定でビスを打って行きます。

もう一つのコーナー板金を取付ける前に、裏側に雨水が回らないように重なり部分でコーキングボンドを塗っておきます。

笠木鈑金を取り付けて、雨水などが入りそうな隙間などを防水処理を行っていきます。板金同士の接続部分などの隙間を中心に、その両端にマスキングテープを貼っておきます。

笠木鈑金を取り付けて、雨水などが入りそうな隙間などを防水処理を行っていきます。板金同士の接続部分などの隙間を中心に、その両端にマスキングテープを貼っておきます。

このマスキングテープを貼っておくことで、はみ出さずにコーキングボンドを塗っていけば、マスキングテープを取ったときに綺麗になります。そのため、接続部分にコーキングボンドを塗る時には、マスキングテープは必須な商品となります。

笠木鈑金の隙間が出来たところに貼っていった、マスキングテープ同士の間にコーキングボンドを塗っていきます。必要分のコーキングボンドを塗っていったら、表面などを均していきます。コーキングボンドが乾く前に、最初に貼ったマスキングテープを取り外していきます。

笠木鈑金の隙間が出来たところに貼っていった、マスキングテープ同士の間にコーキングボンドを塗っていきます。必要分のコーキングボンドを塗っていったら、表面などを均していきます。コーキングボンドが乾く前に、最初に貼ったマスキングテープを取り外していきます。

これ以外にも、笠木鈑金の固定で横から打ったビスの頭部分も、コーキングボンドを塗っていきここからの雨水の進入を防いでいきます。

ベランダの壁部分がモルタル塗りしていましたが、経年劣化にてクラック(傷)が入っておりました。ここには、応急処置ですが上からコーキングボンドを塗って、雨水が入り込まないようにしておきました。

基本的に、この様なモルタル壁でクラック傷が入っている場合、早めの対応(壁の修復作業など)を行った方が良いですよ!

この隙間から雨水が入って、内部で腐食してこのモルタル壁が傷が入ったところで、大きく下に落ちてくる可能性は十分ですよ。

住人が住んでいて歩くことが多い場所なら、歩行している時に上から落ちてきた大事故になることもありえますので、放置だけはしないようにしてください!

作業が完了してお客様にお伝えしました。

お客様も、工事の内容の写真を見ていてこれから雨が降っても心配することが無いですね!と喜んでおりました。初動調査の点検から施工までの施工事例はこちらから読めますよ↓↓↓『名古屋市南区にて笠木板金の折れ曲がりが短く雨漏り!応急処置でルーフィング作業』

お客様にご協力いただきアンケートに記入していただきました↓↓↓

『名古屋市南区にて谷樋修繕!雨樋交換!笠木の応急処置後にお客様にアンケートのご協力!』

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(定休日・日曜日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念写真やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら