2025年03月12日追記

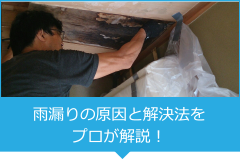

大府市にお住まいのお客様から、強風などを伴った大雨の時に雨漏りする屋根を点検依頼をされました。

屋根に登っての調査にて、八谷部の頂点部分の施工が不具合をおこしていました。

今回の現場ブログでは、谷樋周辺の瓦を取り除き、谷樋に応急材を貼って板金の頂点部分には、新しく板金を取付けて行きます。

前回の現場ブログにその様子が読めますよ↓↓↓『大府市にて強風を伴った大雨が降ると天井裏で雨音が!原因究明で屋根に登って点検調査』

谷樋板金の両端に、雨水が横溢れしないようにするための水密材を取り付けて行くためと、八谷部の頂点部分を拡げる為に、周辺の瓦を取り除いていきます。

谷樋板金の両端に、雨水が横溢れしないようにするための水密材を取り付けて行くためと、八谷部の頂点部分を拡げる為に、周辺の瓦を取り除いていきます。

谷樋板金の両端に、先ほど書いた水密材を取り付けておきます。水密材の裏側には、粘着テープが付いているために、谷樋の様な表面が綺麗な物には引っ付きやすいですね。このあとで、瓦を同じ場所に付け直すことで、水密材と瓦の隙間が無くなるために、激しい雨が降って雨水が谷樋の中に流れて来ても、横から雨水が流れないようになっております。

谷樋板金の両端に、先ほど書いた水密材を取り付けておきます。水密材の裏側には、粘着テープが付いているために、谷樋の様な表面が綺麗な物には引っ付きやすいですね。このあとで、瓦を同じ場所に付け直すことで、水密材と瓦の隙間が無くなるために、激しい雨が降って雨水が谷樋の中に流れて来ても、横から雨水が流れないようになっております。

点検調査の時点で発見していました、八谷部の頂点部分の施工不良している所には、新しい板金を取付けて雨水などが入り込まないようにしておきました。八谷部の板金では、屋根の右から上がってきた板金と左側から上がってきた板金が、頂点部分で交じり合うのですが、ここの加工作業が一番注意をしないといけない所です。ここの作業を手を抜いてしまうと、ほぼ100%の確率で雨漏りの原因になってしまいます。

板金の頂点部分は、それぞれの板金を加絞めながら加工して修理をしていきます。この加締め作業のやり方によっても、雨漏りのしやすいやりかともあるので、本当にこの部分は集中して作業が必要となります。

板金の頂点部分は、それぞれの板金を加絞めながら加工して修理をしていきます。この加締め作業のやり方によっても、雨漏りのしやすいやりかともあるので、本当にこの部分は集中して作業が必要となります。

今回の作業の初めの方で取りはがした、谷樋周辺にあった瓦を同じような場所に戻しながら取り付けて行きます。瓦を取り付けて行ったら、ズレたりしないようにコーキングボンドなどで固定をしておきます。周辺の瓦で、小さなサイズの瓦はそのままでは落ちてしまうため、その様な瓦は穴をあけて針金線を通して縛って固定しておきます。

もう一方の谷樋板金がある、周辺を瓦で付けなおしていきます。こちらも先ほどと同じような施工で、コーキングボンドの塗布や針金線で縛る作業を行って、瓦を固定しておきます。

もう一方の谷樋板金がある、周辺を瓦で付けなおしていきます。こちらも先ほどと同じような施工で、コーキングボンドの塗布や針金線で縛る作業を行って、瓦を固定しておきます。

こちらも、谷樋板金に係る作業を始める前に取り外しておいた、棟瓦を付け直すように積み上げて行きます。ここでは、南蛮漆喰を使いながら熨斗(のし)瓦を積み上げて行き、大棟部を作り上げていきます。

こちらも、谷樋板金に係る作業を始める前に取り外しておいた、棟瓦を付け直すように積み上げて行きます。ここでは、南蛮漆喰を使いながら熨斗(のし)瓦を積み上げて行き、大棟部を作り上げていきます。

積み上げた大棟部で谷鈑金の上の部分では、積み上げた棟の隙間部分が見えてしまい、そこから雨水の進入してしまいます。その雨水が浸入しないように、今回は板金を取付けておき雨水から防いでおきます。

積み上げた大棟部で谷鈑金の上の部分では、積み上げた棟の隙間部分が見えてしまい、そこから雨水の進入してしまいます。その雨水が浸入しないように、今回は板金を取付けておき雨水から防いでおきます。

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(定休日・日曜日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念写真やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら