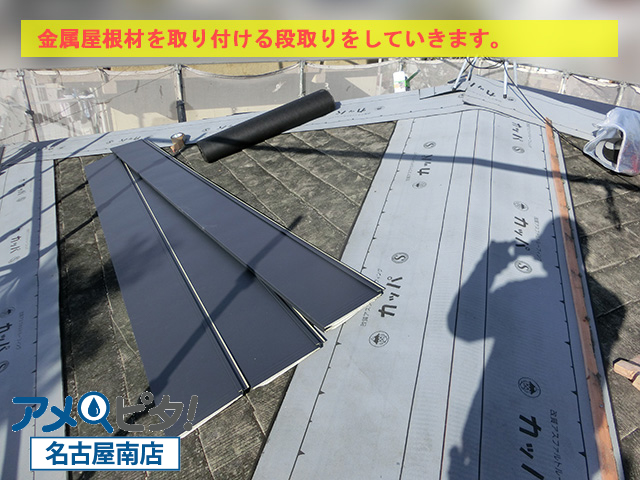

豊明市にて耐久年数が越えたカラーベストの上に金属屋根材を取り付けて施工します

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00

0120-991-887