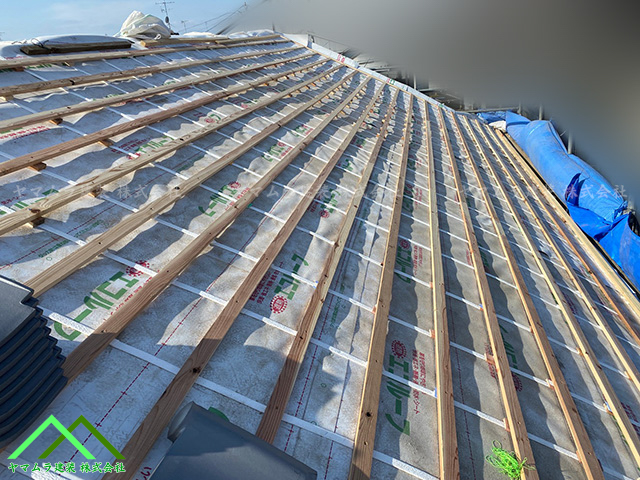

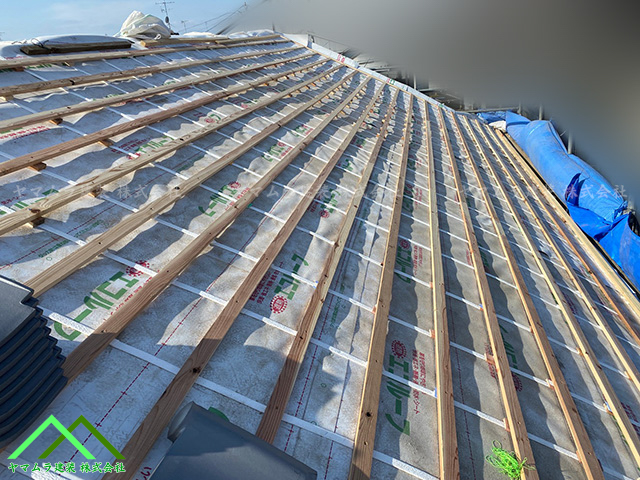

屋根全体に【桟木(さんぎ)】を打って行き屋根瓦を屋根に上げ越しておきます

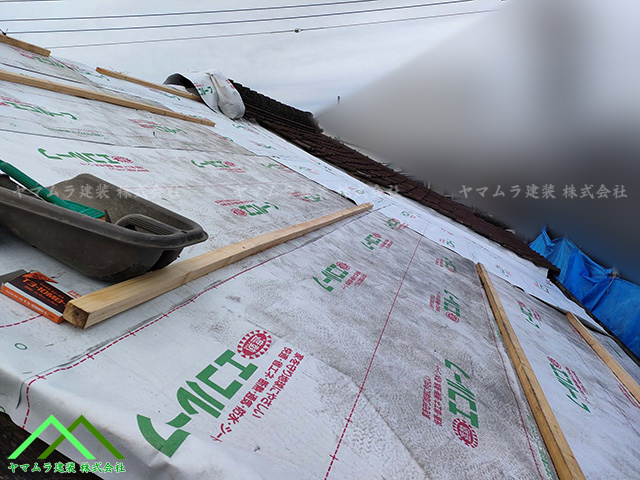

昨日までの作業工程でもある、防水紙(ルーフィング)を屋根全体に貼っていきました。

昨日までの作業工程でもある、防水紙(ルーフィング)を屋根全体に貼っていきました。

全体に貼り付けられた防水紙(ルーフィング)の上に、新しい屋根瓦を引っ掛け止めするための木材を均等割に取り付けます。

30年ほど前には、屋根工事の施工方法として、屋根野地と屋根瓦の間に接着の意味も込めた特殊な土(屋根土)を入れ込んで施工していました。

しかし、デメリットが多いため(屋根が重くなる、年数が経つと粘着力がなくなるなど)、現在の主流は屋根に固定用の木材【桟木】を取り付けて屋根土を使わない工法となります。

※ 屋根の勾配が早い時や特殊施工の場合は桟木と屋根土のハイブリッド工法となることもありますが、一般住宅ではあまりありません。桟木での使う木材として、15ミリx28ミリの屋根工事専用サイズの木材(樹脂製もあり)を使用したり、胴縁サイズでもある18ミリx45ミリなどの材料もあります。これではないと駄目ということは無いですが、屋根瓦が引っ掛け止め出来て屋根瓦の釘穴から刺した釘などが打ち込めれる状態なら、サイズの問題は特に問題になりません。その防水紙(ルーフィング)の上から、屋根瓦の施工で必要な【桟木(さんぎ)】を屋根全体に定められた寸法で取り付けて行きます。その定められた寸法とは、屋根の先端部分でもある軒先部から⇒屋根の頂点である大棟部までの間を、既定の数字を基本に割った寸法となります。基本の数字や定められた寸法に関しては、あまりにもニッチな話になってしまうため数字に関しては割愛させていただきます。

赤丸で囲んだ範囲の屋根が、下に沈んでおりました。屋根瓦などを撤去していたときに確認できましたが、屋根の躯体構造でもある母屋が長年の雨漏りが原因で腐食して折れていました。その代わりになる材料などをつかって、補強工事をおこない写真のような屋根の状態まで、浮き上がらせることに成功できました。これ以上は浮き上がらせることは不可能だったため、【桟木(さんぎ)】を打って行く時に不陸調整材として、防水紙(ルーフィング)と【桟木(さんぎ)】との間に調整するための材料を入れながら【桟木(さんぎ)】を打ち込んでいきました。

赤丸で囲んだ範囲の屋根が、下に沈んでおりました。屋根瓦などを撤去していたときに確認できましたが、屋根の躯体構造でもある母屋が長年の雨漏りが原因で腐食して折れていました。その代わりになる材料などをつかって、補強工事をおこない写真のような屋根の状態まで、浮き上がらせることに成功できました。これ以上は浮き上がらせることは不可能だったため、【桟木(さんぎ)】を打って行く時に不陸調整材として、防水紙(ルーフィング)と【桟木(さんぎ)】との間に調整するための材料を入れながら【桟木(さんぎ)】を打ち込んでいきました。

【桟木(さんぎ)】の固定方法は、屋根の躯体でもあるタルキの位置に対して、白色のテープを屋根の頂点部分でもある大棟部から屋根の先端部分でもある軒先部に向かって、縦にその白いテープをタルキ位置で貼っていきます。そして、【桟木(さんぎ)】と白いテープが重なるところで、専用の釘で止めて固定をしていきます。

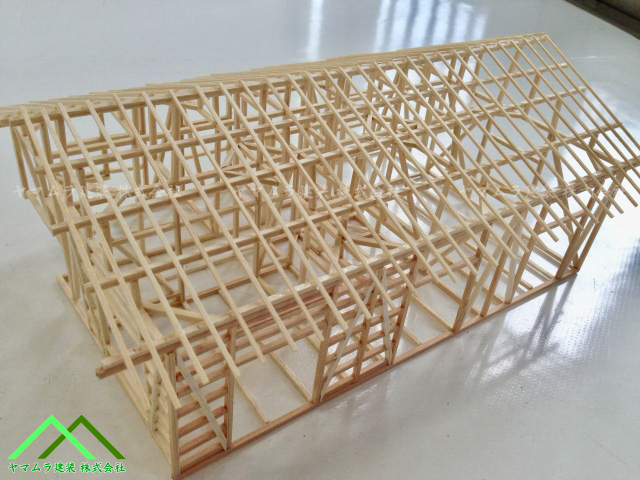

屋根躯体での母屋とタルキという部材について・・・

屋根躯体での母屋とタルキという部材について・・・

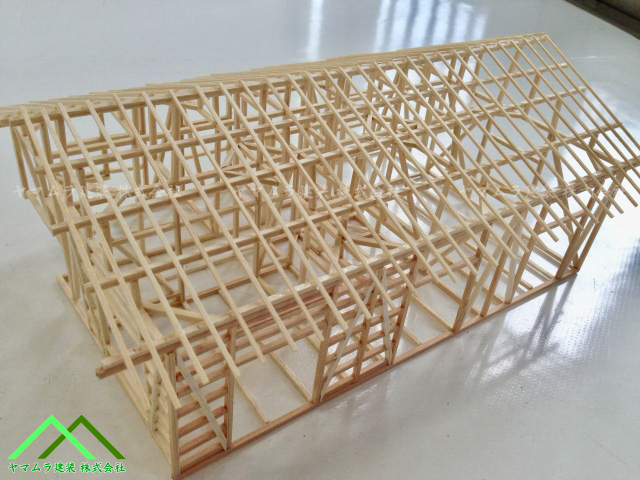

基本的な建物の躯体構造となります。屋根のに対して横に付けられているのが【母屋】で縦に取り付けられているのが【タルキ】となります。もう少し、細かい話を写真を使ってご説明します。

屋根の構造の中で横に流れるように取り付けられているのが【母屋】と呼ばれる場所となります。その【母屋】に乗るようににして、縦に撮り打ち付けられているのが【タルキ】と呼ばれる屋根材料となります。建物の屋根の中で、説明するほど大事な個所となります。それで、その『タル木』の上から野地板や野地合板を取り付けて『屋根』となっていきます。先ほどの話で、屋根が下に沈んでいた原因が、長いこと放置していた雨漏りが、【タルキ】と【母屋】を腐食させてしまって複数の【タルキ】と『母屋』の一部分が折れてしまっていました。そのため、【母屋】に新しい木材で補強作業をこなっていき、その周辺の複数折れかかっていた【タルキ】も補強して、野地合板を取り付けて屋根としました。

屋根の構造の中で横に流れるように取り付けられているのが【母屋】と呼ばれる場所となります。その【母屋】に乗るようににして、縦に撮り打ち付けられているのが【タルキ】と呼ばれる屋根材料となります。建物の屋根の中で、説明するほど大事な個所となります。それで、その『タル木』の上から野地板や野地合板を取り付けて『屋根』となっていきます。先ほどの話で、屋根が下に沈んでいた原因が、長いこと放置していた雨漏りが、【タルキ】と【母屋】を腐食させてしまって複数の【タルキ】と『母屋』の一部分が折れてしまっていました。そのため、【母屋】に新しい木材で補強作業をこなっていき、その周辺の複数折れかかっていた【タルキ】も補強して、野地合板を取り付けて屋根としました。

今回使用する新しい屋根瓦を屋根上に上げ越しておきます

屋根工事専用の『屋根材荷揚げ機』を使用して、新しく入荷した屋根瓦を少しずつ屋根上にあげ越していきます。この『屋根材荷揚げ機』に関しては、ハシゴの方のサイズが約3mで一本単位となり、そのハシゴ同士で連結することが出来ます。

屋根工事専用の『屋根材荷揚げ機』を使用して、新しく入荷した屋根瓦を少しずつ屋根上にあげ越していきます。この『屋根材荷揚げ機』に関しては、ハシゴの方のサイズが約3mで一本単位となり、そのハシゴ同士で連結することが出来ます。

連結をし続けて、屋根(軒先部など)の上を超えて屋根上に屋根材を運び込むようになっております。運搬部分の動作方法として、電気でワイヤーを巻き上げて運搬代を昇降させていきます。

屋根瓦を施工していくのに、手元に届きやすいように結束した屋根瓦を、屋根上に均等にあらかじめ置いておきます。屋根瓦の均等置きのサイズ寸法は、【これっ!!】と言う確定したサイズ寸法などは無くて、屋根瓦施工を何十年も経験した人が経験上の間隔で、施工するときに手が届きやすい範囲で置いていきます。

屋根瓦を施工していくのに、手元に届きやすいように結束した屋根瓦を、屋根上に均等にあらかじめ置いておきます。屋根瓦の均等置きのサイズ寸法は、【これっ!!】と言う確定したサイズ寸法などは無くて、屋根瓦施工を何十年も経験した人が経験上の間隔で、施工するときに手が届きやすい範囲で置いていきます。

屋根の先端部分にも、取り付け作業を行って行く時に手に届きやすい範囲で、結束された軒先瓦をこちらも経験的な寸法でおいておきます。屋根上に上げ越した屋根瓦が、写真では多すぎるほど見えそうですが、これが意外にもまだ少し足りない状態なんですよね。屋根にあげ越しが足らなかった分は、敷地の所に置いてありますので、屋根に屋根瓦を施工して行って最後の方で足らない枚数を上げる感じの段取りになっております。

屋根の先端部分にも、取り付け作業を行って行く時に手に届きやすい範囲で、結束された軒先瓦をこちらも経験的な寸法でおいておきます。屋根上に上げ越した屋根瓦が、写真では多すぎるほど見えそうですが、これが意外にもまだ少し足りない状態なんですよね。屋根にあげ越しが足らなかった分は、敷地の所に置いてありますので、屋根に屋根瓦を施工して行って最後の方で足らない枚数を上げる感じの段取りになっております。

屋根瓦を、とりあえず使いそうな枚数を屋根に上げ越したところで今回の現場ブログは締めとなります。次回の現場ブログはこちらから読み進めますよ↓↓↓

『名古屋市南区にて雨漏り修理で屋根リフォーム!屋根に新しい屋根瓦を使って施工!』

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(定休日・日曜日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念写真やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら