2024年07月12日追記

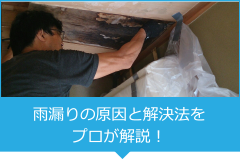

刈谷市にお住いのお客様より、激しい雨が降った後には室内の天井と内壁に雨漏りしている形跡が浮かび上がってくるそうです。いい加減に、何とかしたいと思い弊社にご相談の連絡を入れたそうです。屋根の隅棟からの雨漏りかと考えられますが、この様な棟瓦を積み上げた棟の場合、築年数が経過すると雨漏りがしやすくなります。棟瓦の積み直し工事や冠瓦の一本葺きと言う作業などがあります。

| 施工内容 |

- 雨漏り点検

- 瓦屋根補修(差し替え、ずれ・破損補修)

- 漆喰工事

- その他

|

| 築年数 |

築40年ほど |

| 施工期間 |

3日ほど |

| 工事費用 |

約25万円ほど |

初動調査での注意点や契約から工事までの流れを書いています

刈谷市にて、雨漏りでご相談をいただきましたのでご訪問してみました。雨漏り診断を行って、原因となる個所へと修繕・修理を行う一連の流れの様子をご紹介いたします。一階の雨漏りしている部屋の天井と内壁の状況になります。雨が降ったときには、雨漏りしている痕が多いとお客様が話していました。

刈谷市にて、雨漏りでご相談をいただきましたのでご訪問してみました。雨漏り診断を行って、原因となる個所へと修繕・修理を行う一連の流れの様子をご紹介いたします。一階の雨漏りしている部屋の天井と内壁の状況になります。雨が降ったときには、雨漏りしている痕が多いとお客様が話していました。

一階の雨漏りしていた場所から原因となりそうなところを考えてみました。と小さな棟がある部分で、外壁柱伝いで雨が侵入しているのかと考察してみました。(赤矢印先)ただ、雨漏り診断を開始してみましたが、どうも雨水が侵入している可能性が低そうでした。

一階の雨漏りしていた場所から原因となりそうなところを考えてみました。と小さな棟がある部分で、外壁柱伝いで雨が侵入しているのかと考察してみました。(赤矢印先)ただ、雨漏り診断を開始してみましたが、どうも雨水が侵入している可能性が低そうでした。

お客様から、二階の天井にも痕がありますと教えていただきました。二階の部屋にも上がらさせていただきました。雨漏りしている痕が下に垂れているように見受けられます。そこから考え、二階の天井・内壁の頭上の屋根の方で、雨漏りしている原因がありそうです。二階部分から雨水が侵入して内壁の裏側と柱に伝って、一階部分にも雨水が流れ着いたのかと考えられます。

お客様から、二階の天井にも痕がありますと教えていただきました。二階の部屋にも上がらさせていただきました。雨漏りしている痕が下に垂れているように見受けられます。そこから考え、二階の天井・内壁の頭上の屋根の方で、雨漏りしている原因がありそうです。二階部分から雨水が侵入して内壁の裏側と柱に伝って、一階部分にも雨水が流れ着いたのかと考えられます。

お客様の建物の屋根が『入母屋屋根』と呼ばれるものでした。その『入母屋屋根』の中で、雨漏りしやすい場所に数えられる【隅棟部】がありました。隅棟部を施工する際には、雨が入らないように気を付けながら施工を進めるのですが・・・(注意する施工に関しては、あまりにもマニアックなため、ここでは割愛させていただきます)それ以外にも、正しい施工をしていても施工後に塗る屋根漆喰などが原因となるケースもあります。屋根漆喰が、経年劣化で剥がれてしまい、瓦同士の設置点でもある隙間が出来てしまって、雨漏りの原因になることもあります。

お客様の建物の屋根が『入母屋屋根』と呼ばれるものでした。その『入母屋屋根』の中で、雨漏りしやすい場所に数えられる【隅棟部】がありました。隅棟部を施工する際には、雨が入らないように気を付けながら施工を進めるのですが・・・(注意する施工に関しては、あまりにもマニアックなため、ここでは割愛させていただきます)それ以外にも、正しい施工をしていても施工後に塗る屋根漆喰などが原因となるケースもあります。屋根漆喰が、経年劣化で剥がれてしまい、瓦同士の設置点でもある隙間が出来てしまって、雨漏りの原因になることもあります。それほど、『入母屋屋根』の屋根瓦の施工は、技術力も経験もかなり必要となる屋根の形状になります。

隅棟部の一番上に被せる【棟冠瓦】を、仮で取り外してみて隅棟内部の状態を調べてみました。棟内を調べて、部分的に冠瓦の接着する屋根土に、雨水が侵入していた形跡があります。それ以外にも、雨水が侵入して中の屋根土が外へ流れ出していた痕もありました。

雨漏り診断終了後に、お客様へご報告をさせていただきました。

現在、雨漏りしている隅棟部を、解体してから積み直し工事を行うことを提案させていただきました。

提案内容をベースにお見積書を作成して、お客様の元へお渡しに参りました。

後日、お見積内容での工事のご依頼をいただきましたので、工事を行うためご訪問させていただきました。

雨漏りの原因となった隅棟部を修理するため、隅棟部の棟瓦を解体して取り外していきます。取り外した既存の棟瓦を使用しますので、破損させないように慎重に取り外していきます。解体している際に出てくる、既存の屋根土は土嚢袋に積み込んで処分をします。

熨斗瓦(のし瓦)を取り付ける前に、屋根瓦の接着に使われる【屋根土】を隅棟の芯に置いておきます。【屋根土】とは・・・屋根工事専用の土で合って、内容物として【赤土】・【砂】・【粘土】・【藁すさ】・【水】などを加えてから、その後時間をかけて発酵させたものが【屋根土】となります。発酵させた時の粘り気が屋根瓦との接着代わりに引っ付くようになるのです。(屋根瓦も素材が陶器用の土のため引っ付きやすくなります)

熨斗瓦(のし瓦)を取り付ける前に、屋根瓦の接着に使われる【屋根土】を隅棟の芯に置いておきます。【屋根土】とは・・・屋根工事専用の土で合って、内容物として【赤土】・【砂】・【粘土】・【藁すさ】・【水】などを加えてから、その後時間をかけて発酵させたものが【屋根土】となります。発酵させた時の粘り気が屋根瓦との接着代わりに引っ付くようになるのです。(屋根瓦も素材が陶器用の土のため引っ付きやすくなります)

土台の熨斗瓦(のし瓦)を取り付け前に、屋根土の表面に防水処理として屋根漆喰を塗っておきます。

土台の熨斗瓦(のし瓦)を取り付け前に、屋根土の表面に防水処理として屋根漆喰を塗っておきます。

隅棟部の下方に置いておくように、屋根瓦を幅を調整して加工しておきます。ここの部分が、入母屋屋根の雨漏りの原因の一つに数えられます。加工した屋根瓦を先に置いておくことによって、隅棟部の下方に雨水が流れるようになります。加工した屋根瓦を入れずに隅棟部を施工していくと、雨水が流れる場所に隅棟部が堰止めしてしまいます。雨水が溜まり、隅棟部から雨水が侵食されることになって、雨漏りの原因となりえます。

隅棟部の下方に置いておくように、屋根瓦を幅を調整して加工しておきます。ここの部分が、入母屋屋根の雨漏りの原因の一つに数えられます。加工した屋根瓦を先に置いておくことによって、隅棟部の下方に雨水が流れるようになります。加工した屋根瓦を入れずに隅棟部を施工していくと、雨水が流れる場所に隅棟部が堰止めしてしまいます。雨水が溜まり、隅棟部から雨水が侵食されることになって、雨漏りの原因となりえます。

土台となる熨斗瓦を取り付けてます。隅棟部全体が崩れ落ちないように、最後に針金で縛って固定をするための準備をしていきます。土台のし瓦の上に、固定縛りするための針金が力を込めて縛れるように、針金の方の縛り土台用の準備針金を置いておきます。(赤矢印)二段目以降の熨斗瓦(のし瓦)で、準備用の針金を挟み込むように順序良く熨斗瓦(のし瓦)を上段に積み上げていきます。

隅棟部に熨斗瓦(のし瓦)を積み上げていき、最後に【冠棟瓦】を被せるように隅棟部一列に施工していきます。

隅棟部に熨斗瓦(のし瓦)を積み上げていき、最後に【冠棟瓦】を被せるように隅棟部一列に施工していきます。

棟終い(棟尻)に屋根漆喰を塗っていきます。熨斗瓦(のし瓦)を積み上げた際にできてしまう隙間から、雨水が侵入しないように防水処理として屋根漆喰を塗っておきます。鬼瓦の背中側と隅棟瓦が接触する部分にも、隙間が開いてしまいます。その隙間部分にも雨水が入り込みやすいため、こちらも屋根漆喰を塗って防水処理を施しておきます。ここの部分を、屋根工事屋さんや左官屋さんは【鬼周り漆喰】とも言っております。屋根漆喰で防水処理を行って、隅棟部の付け直し修理の工事はすべて完了することが出来ました。

作業完了した後で、お客様に完了の報告としてお声をかけさせていただきました。

作業中に工程を、順序良くスマホで撮影した写真を、一緒に見ていただき説明をさせていただきました。

お客様も、これで雨漏りが無くなるのだろうと大層喜んでおりました。こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓

『刈谷市にて天井や内壁に雨漏りの跡!原因は隅棟部⁉雨漏り診断を行いました』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『刈谷市にて雨漏りの原因となった隅棟瓦!修繕工事を行って雨漏り防止をしましょう』

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(定休日・日曜日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念写真やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら