東浦町でコーキングで穴が開いた谷樋を処理!それが雨漏り原因!新しい谷樋に変更を!

東浦町にお住まいのお客様より、雨漏りのお困り事についてご相談をいただきました。

強い雨が降ると、室内の天井や壁に雨水が漏れてくるとのことで、大変お困りのご様子でした。

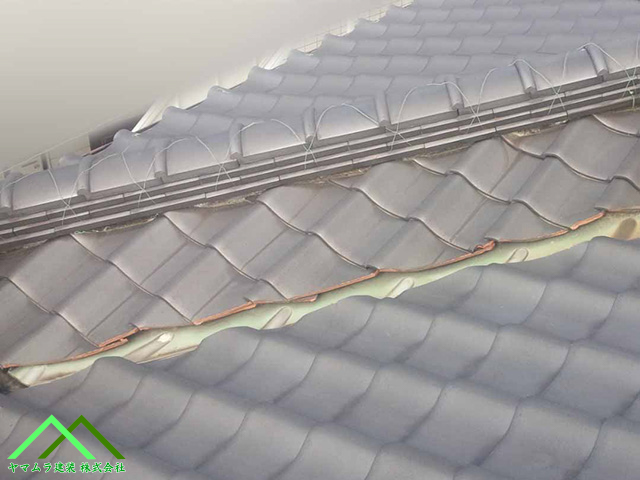

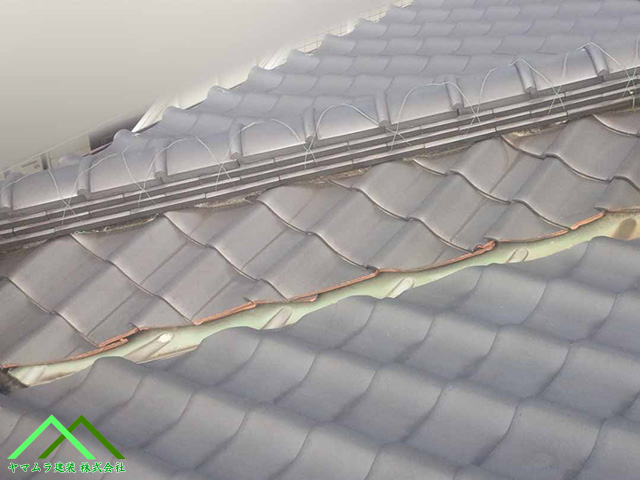

早速、雨漏りの原因を調査させていただいたところ、屋根の谷部分に使われている銅板製の谷樋に、経年劣化による穴が開いている可能性が高いと考えられました。

谷樋は、屋根に降った雨水を集めて排水する重要な役割を担っていますが、材質によっては長年の使用で腐食し、穴が開いてしまうことがあります。

今回の雨漏りも、この穴から雨水が建物内部に浸入しているのではないかと推測されます。

お客様の不安を一日も早く解消するため、迅速に原因を特定し、最適な修理方法をご提案させていただきます。

ビフォーアフター

工事基本情報

| 施工内容 |

|

|---|---|

| 築年数 | 約40年ほど |

| 施工期間 | 実働約3日ほど |

| 工事費用 | 約25万円ほど |

お客様に、お話をうかがっていましたが、数十年前に、飛込みの訪問リフォーム屋に営業されたそうです。

その時に『使っている材料が悪いから、すぐにでも雨漏りがする!』と、怖がらせるように伝えられたそうです。

お客様も、この先雨漏りして欲しくないのもあって、工事の依頼をしてしまったそうです。

その時の作業で、コーキングボンドで埋めて行ったのではないかと、伝えられました。

弊社の現場ブログに何度も書いているのですが・・・

穴が開いた谷樋鉄板に、コーキングボンドで塗るだけの作業はしないでください。

その理由として・・・

【日が当たり】

【鉄板も熱で熱くなり】

【直接自然現象が当たるため】

こんな過酷な状況では、コーキングボンドで塗布しても、ほんの数年で劣化してしまいます。

そのため、こちらの谷鈑金のように、取り外して屋根の野地部分ではこのような凄惨たる状態になっていました。

コーキングが切れたのが原因で、屋根の野地まで雨漏りしていました。

雨が侵入してこげ茶色になっている範囲全てが、雨漏りしていた確固とした証拠となります。

なお、取り替え交換作業を行う過去数日間の間は、晴天が続いていました。

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00

0120-991-887