2024年08月18日追記

名古屋市瑞穂区にて、ゲリラ豪雨の様な激しい雨が降ったときに屋根裏から雨音がしてくるらしいです。今後の台風時期や、雨が降る梅雨時期および秋雨前線が来る前に、屋根の葺き替え工事をお願いしたいとご依頼をいただきました。屋根の葺き替え工事は、昔に施工した屋根から今風の屋根に替えて行きます。メリットとして、雨漏りしている所がクリアーになる事があります。普通のサイズの台風では、葺き替えた屋根が飛ぶことが無くなります。など、メリットが多い作業になります。専門用語に関してこちらのページも読んでください↓↓↓

『瓦屋根からの雨漏り原因と最適なメンテナンス方法』

雨漏りした時の自分で応急処置を行うのなら!

『被害拡大を防ぐ!雨漏りに必須の応急処置【アメピタ】』

| 施工内容 |

- 雨漏り点検

- 瓦屋根補修(差し替え、ずれ・破損補修)

- 屋根葺き替え

- その他

- その他板金補修・交換

|

| 築年数 |

築60年ほど |

| 施工期間 |

約一か月ほど |

| 工事費用 |

約350万円ほど |

初動調査での注意点や契約から工事までの流れを書いています

古い屋根瓦の撤去方法ですが、屋根に乗っている屋根瓦を一枚ずつ取り剥がしていきます。昔の屋根工法だと、湿式工法(屋根土工法)と呼ばれる作業をしているため、屋根土と陶器土の屋根瓦とでは相性が良すぎるため接着能力は高いです。接着能力が高いと言うことは、長年の台風などに飛ばされにくくそして建物を護ってきたのかと思われます!とは言っても、今度は逆に剥ぎ取りの話になると大変になってしまい、接着効果が仇となり一枚ずつ剥ぎ取りながらと言われても、かなりの重労働となります。そのため、古い屋根瓦など撤去する葺き替え工事は、作業人数と作業日数がかなりかかるため、見積もり価格は高額になりやすい工事となります。

古い屋根瓦の撤去方法ですが、屋根に乗っている屋根瓦を一枚ずつ取り剥がしていきます。昔の屋根工法だと、湿式工法(屋根土工法)と呼ばれる作業をしているため、屋根土と陶器土の屋根瓦とでは相性が良すぎるため接着能力は高いです。接着能力が高いと言うことは、長年の台風などに飛ばされにくくそして建物を護ってきたのかと思われます!とは言っても、今度は逆に剥ぎ取りの話になると大変になってしまい、接着効果が仇となり一枚ずつ剥ぎ取りながらと言われても、かなりの重労働となります。そのため、古い屋根瓦など撤去する葺き替え工事は、作業人数と作業日数がかなりかかるため、見積もり価格は高額になりやすい工事となります。

屋根瓦を大方はぎ取った後から、今度は屋根と屋根瓦との接着していた屋根土を取りのぞいていきます。

こちらの屋根土も、当時の施工者の癖によっては一枚の屋根瓦に対して入れて置く屋根土の量が、多くなったり少なかったりします。(量に関しては施工者の癖となります)

多く屋根土が使われている時は、やはり取り剥がす量が多くなるために、作業工程も大変な作業となります。

新築時の屋根土は、水分がかなり入っていて柔らかい泥状の物体となっています。(屋根瓦との接着の為に必要!)

屋根の中で、長い年月をかけて屋根土の水分がなくなり、固い固形物となって屋根瓦をがっしりロックしながら接着しています。

と言うことで、その固くなった屋根土を取り剥がして行く時に、力をかけ過ぎて割れてしまったり、水分が無くなりすぎて砂状になっていたりして、割かし作業としては大変になります。

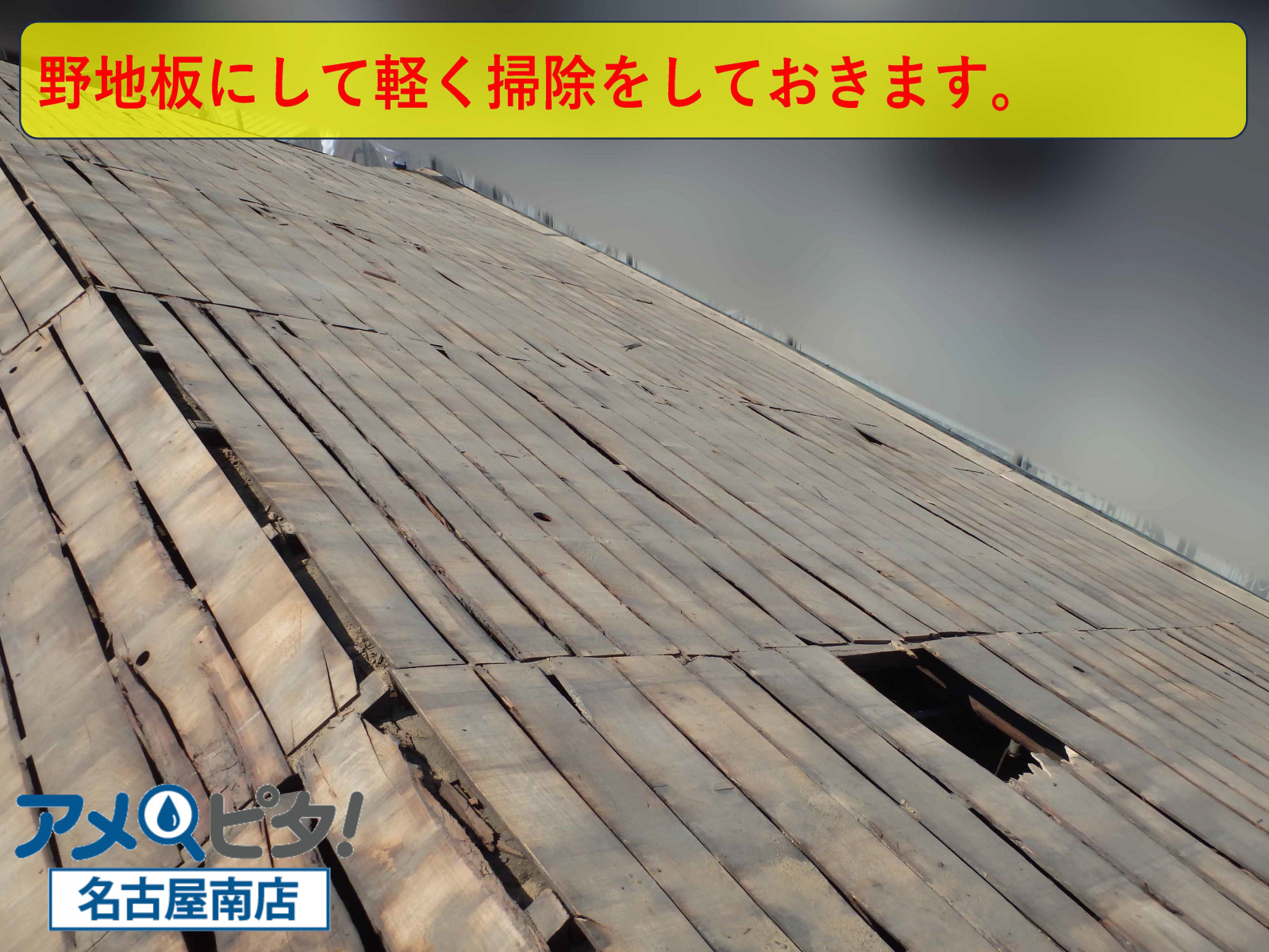

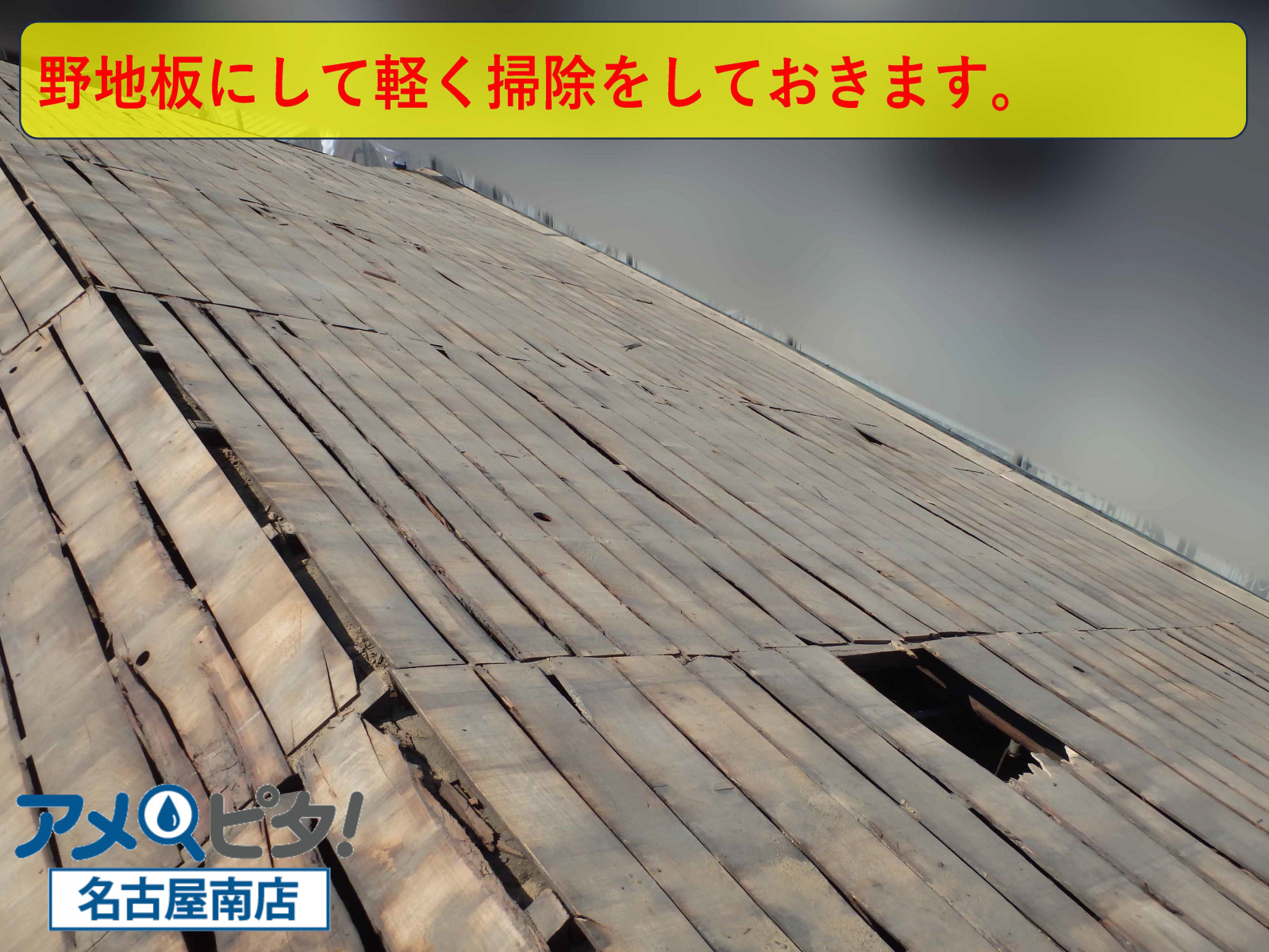

屋根の野地板と屋根部材(屋根瓦と屋根土)との間に、昔の防水紙代わりの【杉皮材】が引いてありました。そちらもこの先の工程でもある、新しい野地合板を取り付けるときに邪魔になるために、すべて取り剥がしていった状態です。新しい野地板合板を取り付ける前に、押さえで打たれている釘などが浮いていないか、野地板の掃除をしながらチェックしていきます。問題ない状態になったら、次は新しい野地た合板を貼って行きます。

屋根の野地板と屋根部材(屋根瓦と屋根土)との間に、昔の防水紙代わりの【杉皮材】が引いてありました。そちらもこの先の工程でもある、新しい野地合板を取り付けるときに邪魔になるために、すべて取り剥がしていった状態です。新しい野地板合板を取り付ける前に、押さえで打たれている釘などが浮いていないか、野地板の掃除をしながらチェックしていきます。問題ない状態になったら、次は新しい野地た合板を貼って行きます。

新しい野地板合板の取り付けと防水処理養生をしていきます

屋根の野地板の状態から、上から重ねるように新しい野地合板を貼って行きます。新しい野地合板を貼って行く時に、古い建物の時によくありますが、屋根が平行になっていずに波を打っている状態(不陸状態)を、治していく作業があります。別途作業になると思いますが、古い野地板まではぎ取ってから屋根の躯体部分でもあるタルキを真っすぐにする方法(作業方法は何通りかあります)があります。その他にも、(この先の工程になりますが)防水紙(ルーフィング)を貼った後の工程です。新しい屋根瓦を取り付けるための、【桟木(サンギ)】を屋根に取り付ける時に、高さ調整材を入れて出来るだけ屋根を平行にさせる方法もあります。

屋根の野地板の状態から、上から重ねるように新しい野地合板を貼って行きます。新しい野地合板を貼って行く時に、古い建物の時によくありますが、屋根が平行になっていずに波を打っている状態(不陸状態)を、治していく作業があります。別途作業になると思いますが、古い野地板まではぎ取ってから屋根の躯体部分でもあるタルキを真っすぐにする方法(作業方法は何通りかあります)があります。その他にも、(この先の工程になりますが)防水紙(ルーフィング)を貼った後の工程です。新しい屋根瓦を取り付けるための、【桟木(サンギ)】を屋根に取り付ける時に、高さ調整材を入れて出来るだけ屋根を平行にさせる方法もあります。

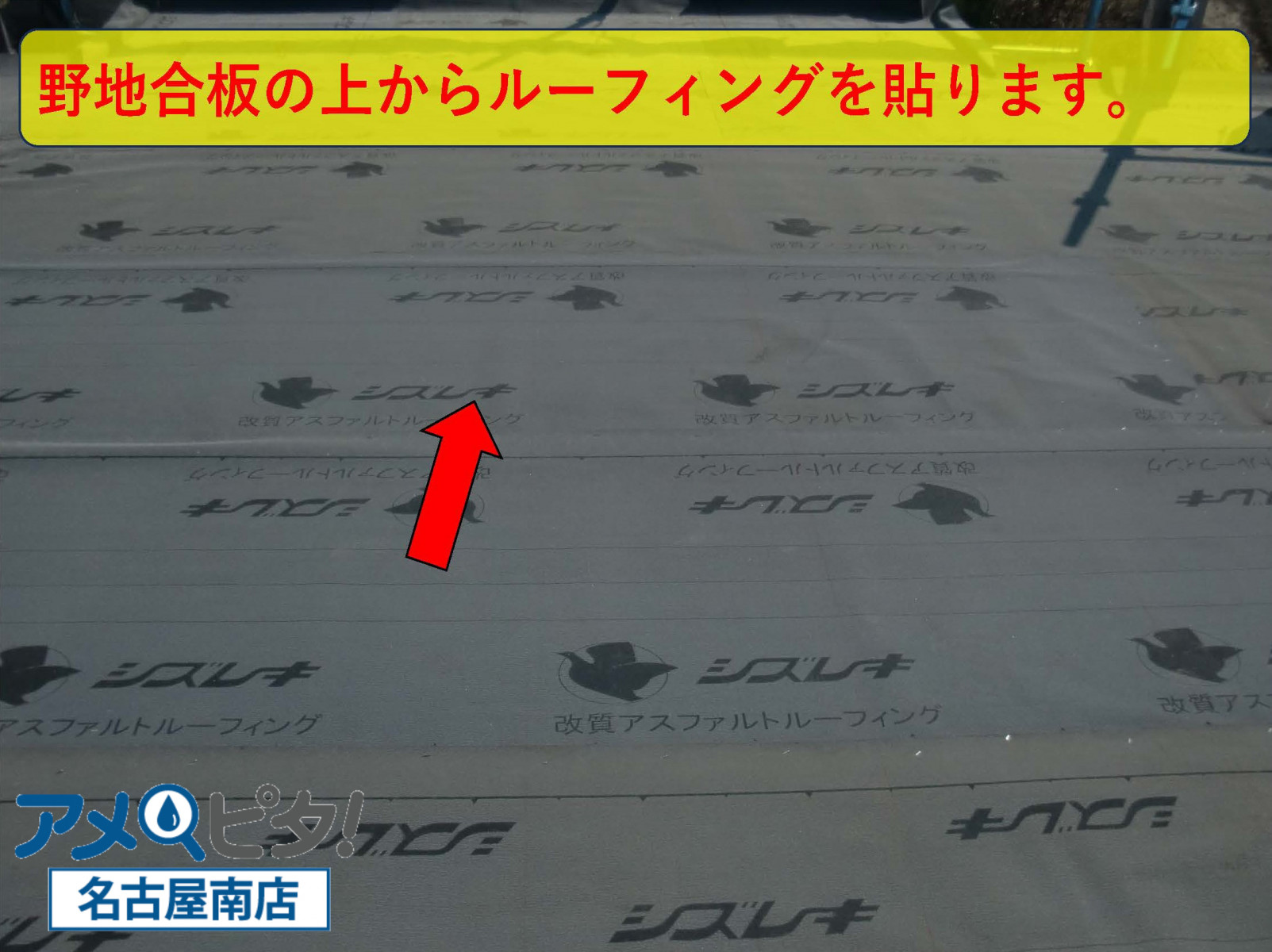

雨が降ってきても大丈夫な状態にするため、新しい野地板合板を屋根全体に取り付けていきました。

雨が降ってきても大丈夫な状態にするため、新しい野地板合板を屋根全体に取り付けていきました。

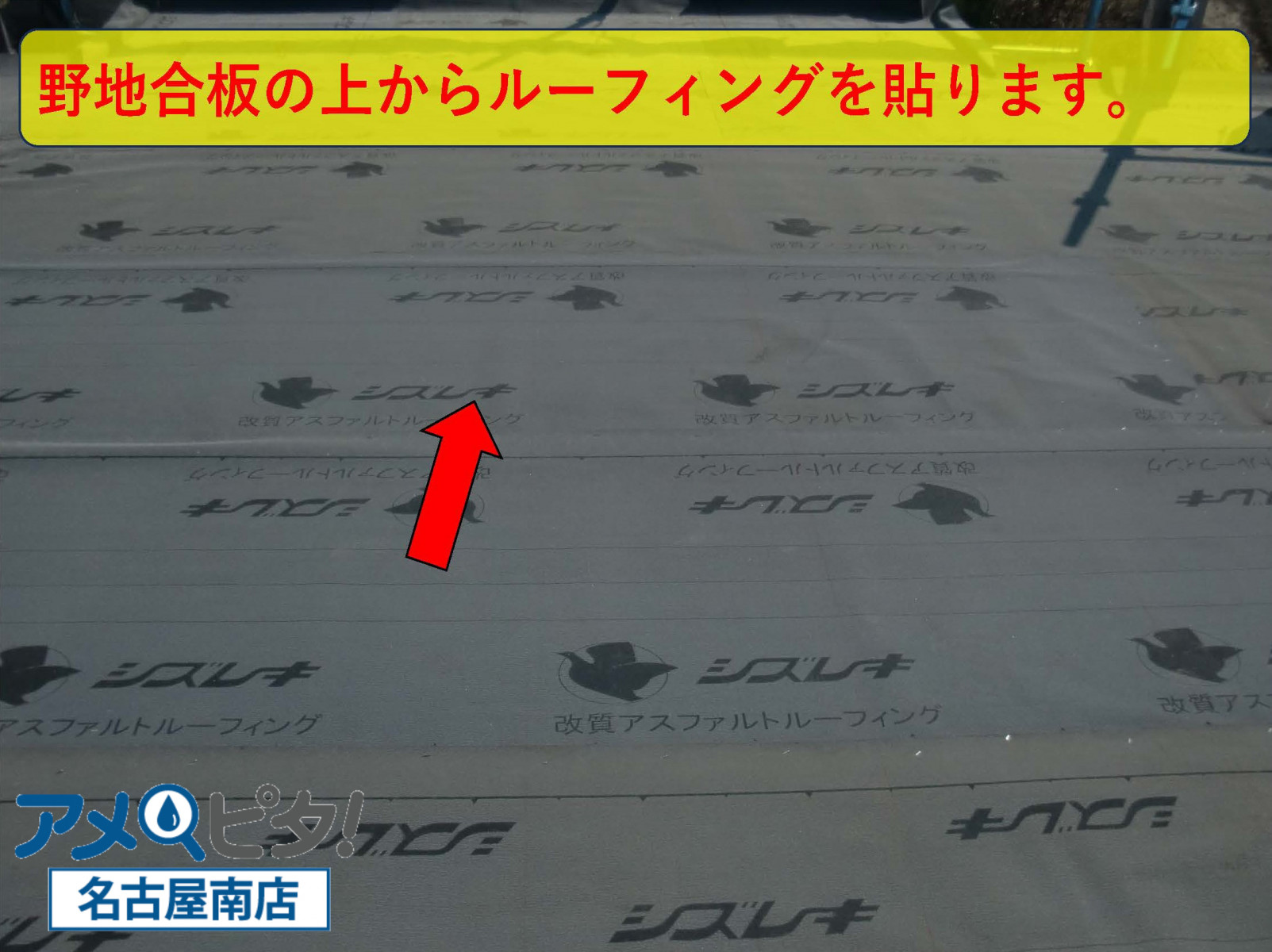

その後に、防水紙(ルーフィング)を新しい野地板合板に重ねるように屋根全体に貼って行きます。防水紙(ルーフィング)自体も、それぞれの重なりなどを作っておき雨水が浸入しないようにしておきます。

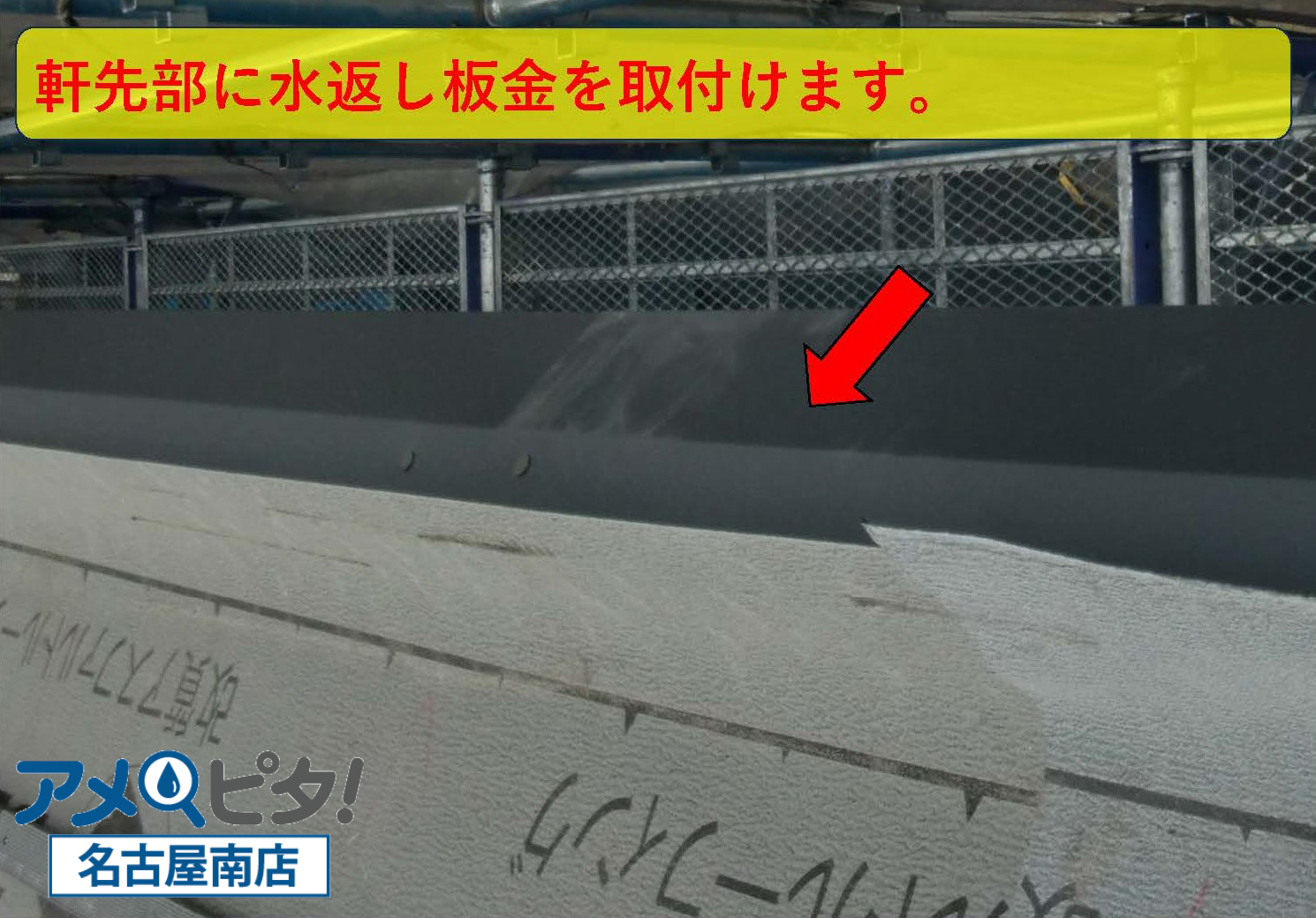

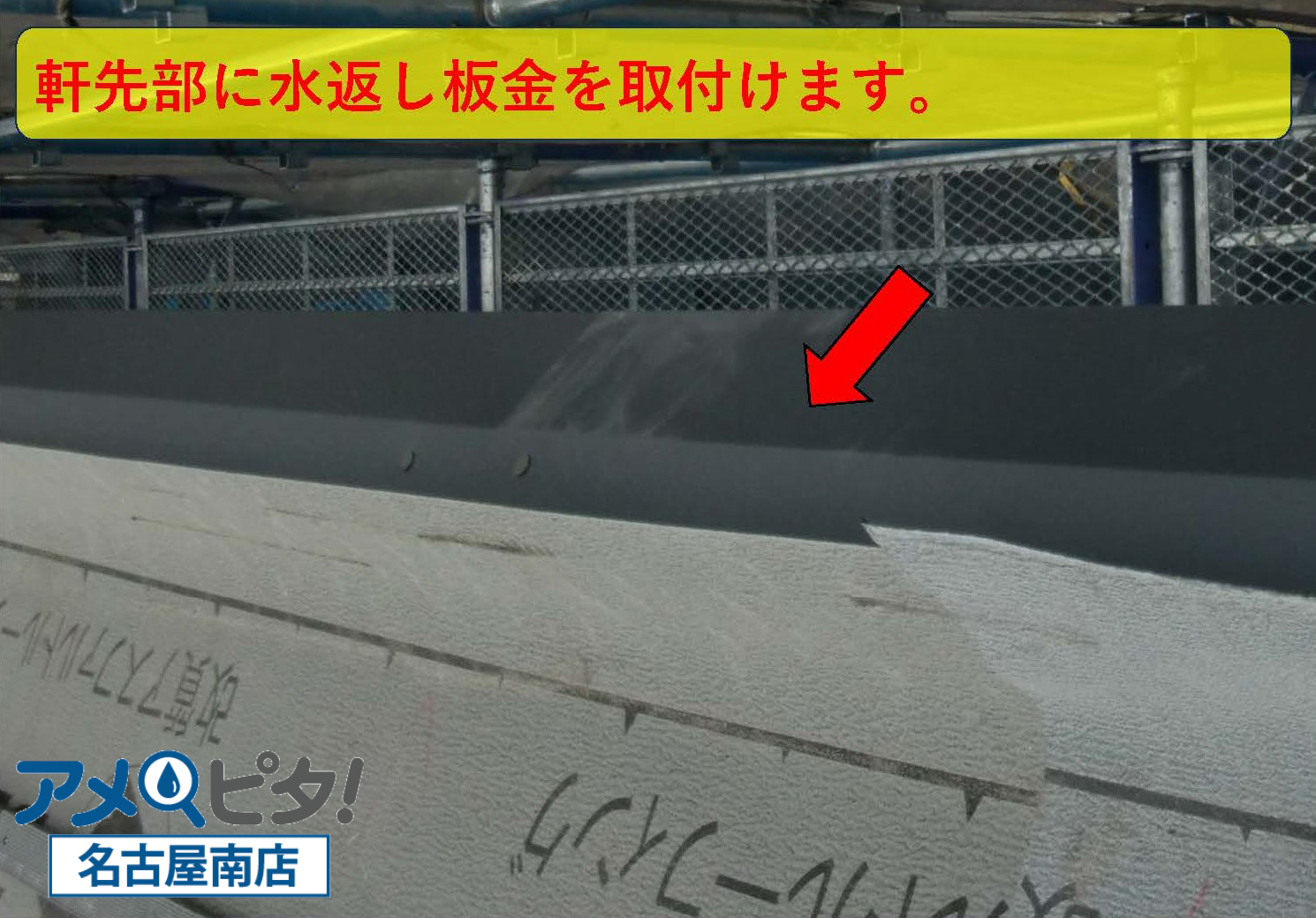

屋根の先端部分でもある【軒先部】に、新しい屋根瓦の表面から流れてきた雨水が雨樋に入りやすいように、軒先板のところに水返しの板金を取付けておきます。屋根瓦の表面から流れてきた雨水が軒先一段目の屋根瓦の先端部分で、回るように屋根瓦の裏側に流れる時があります。その流れてきた雨水も、この水返しの板金があることでその奥まで(屋根野地の方へ)辿り着くことも無く、雨樋の方へ返すようになっています。そのため、この水返しの板金が付けていないと、屋根野地板の方に伝ってしまって雨漏りの原因となりやすくなっています。

屋根の先端部分でもある【軒先部】に、新しい屋根瓦の表面から流れてきた雨水が雨樋に入りやすいように、軒先板のところに水返しの板金を取付けておきます。屋根瓦の表面から流れてきた雨水が軒先一段目の屋根瓦の先端部分で、回るように屋根瓦の裏側に流れる時があります。その流れてきた雨水も、この水返しの板金があることでその奥まで(屋根野地の方へ)辿り着くことも無く、雨樋の方へ返すようになっています。そのため、この水返しの板金が付けていないと、屋根野地板の方に伝ってしまって雨漏りの原因となりやすくなっています。

屋根の頂点部分でもある大棟部に対して、大棟冠瓦を取付けれるようにするため土台の準備をしておきます。まず初めに、屋根の躯体でもあるタルキの2本に一本分かそれか500㎜ピッチで、屋根の部材でもある【強力棟】を設置していきます。(写真左側赤矢印先の銀色の部材)この部材を、寸法で屋根の頂点部分でもある大棟の右端から左端まで全て取り付けて行きます。その後全て取り付けたら、その屋根部材でもある強力棟の上に大棟冠瓦の土台材を置くように取り付けて行きます。その土台材の固定ですが、土台材を置いたところの強力棟の上段部分に釘穴が付いているので、そこに向かって釘を打ち込み固定をしていきます。

屋根の頂点部分でもある大棟部に対して、大棟冠瓦を取付けれるようにするため土台の準備をしておきます。まず初めに、屋根の躯体でもあるタルキの2本に一本分かそれか500㎜ピッチで、屋根の部材でもある【強力棟】を設置していきます。(写真左側赤矢印先の銀色の部材)この部材を、寸法で屋根の頂点部分でもある大棟の右端から左端まで全て取り付けて行きます。その後全て取り付けたら、その屋根部材でもある強力棟の上に大棟冠瓦の土台材を置くように取り付けて行きます。その土台材の固定ですが、土台材を置いたところの強力棟の上段部分に釘穴が付いているので、そこに向かって釘を打ち込み固定をしていきます。

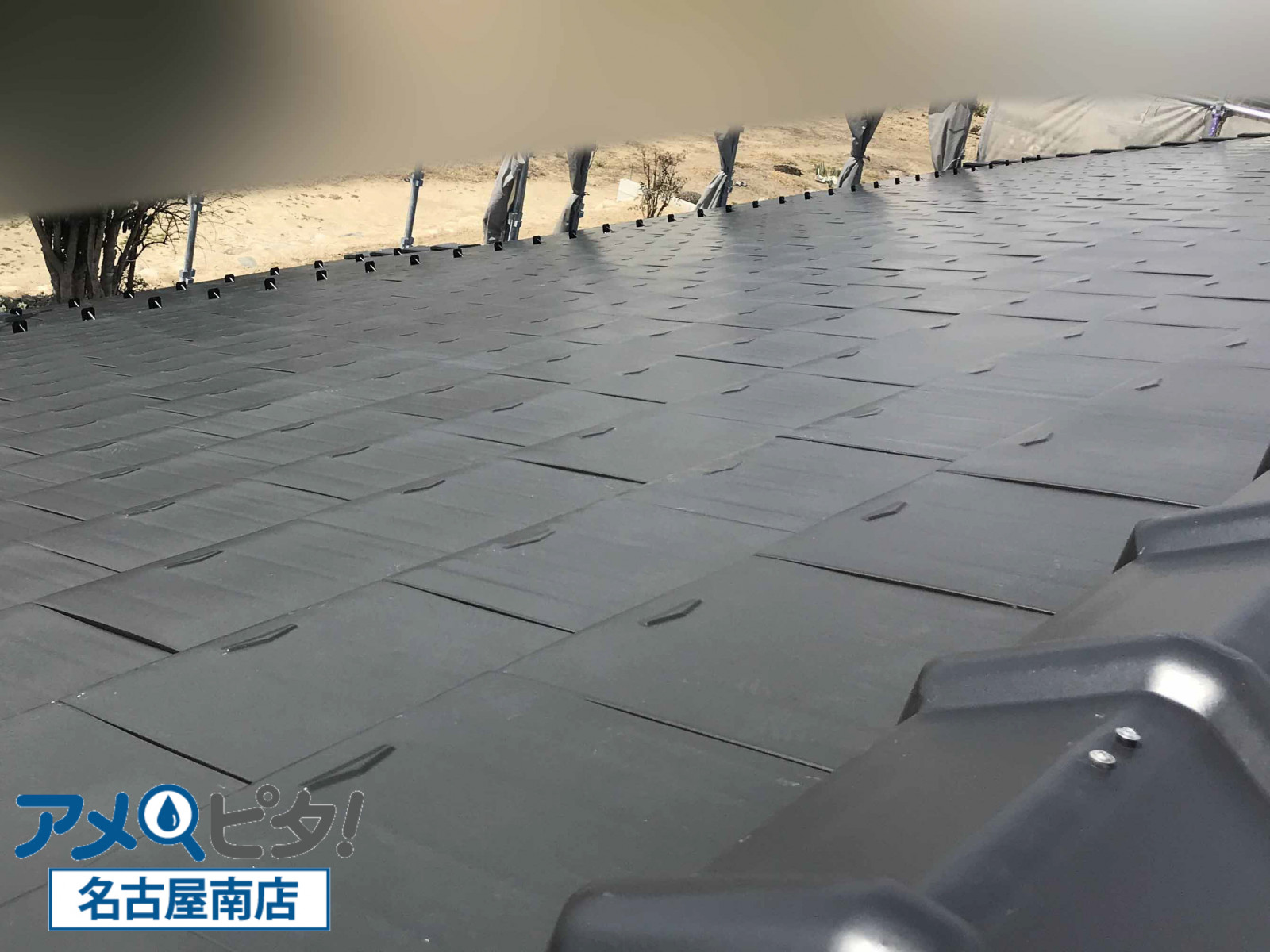

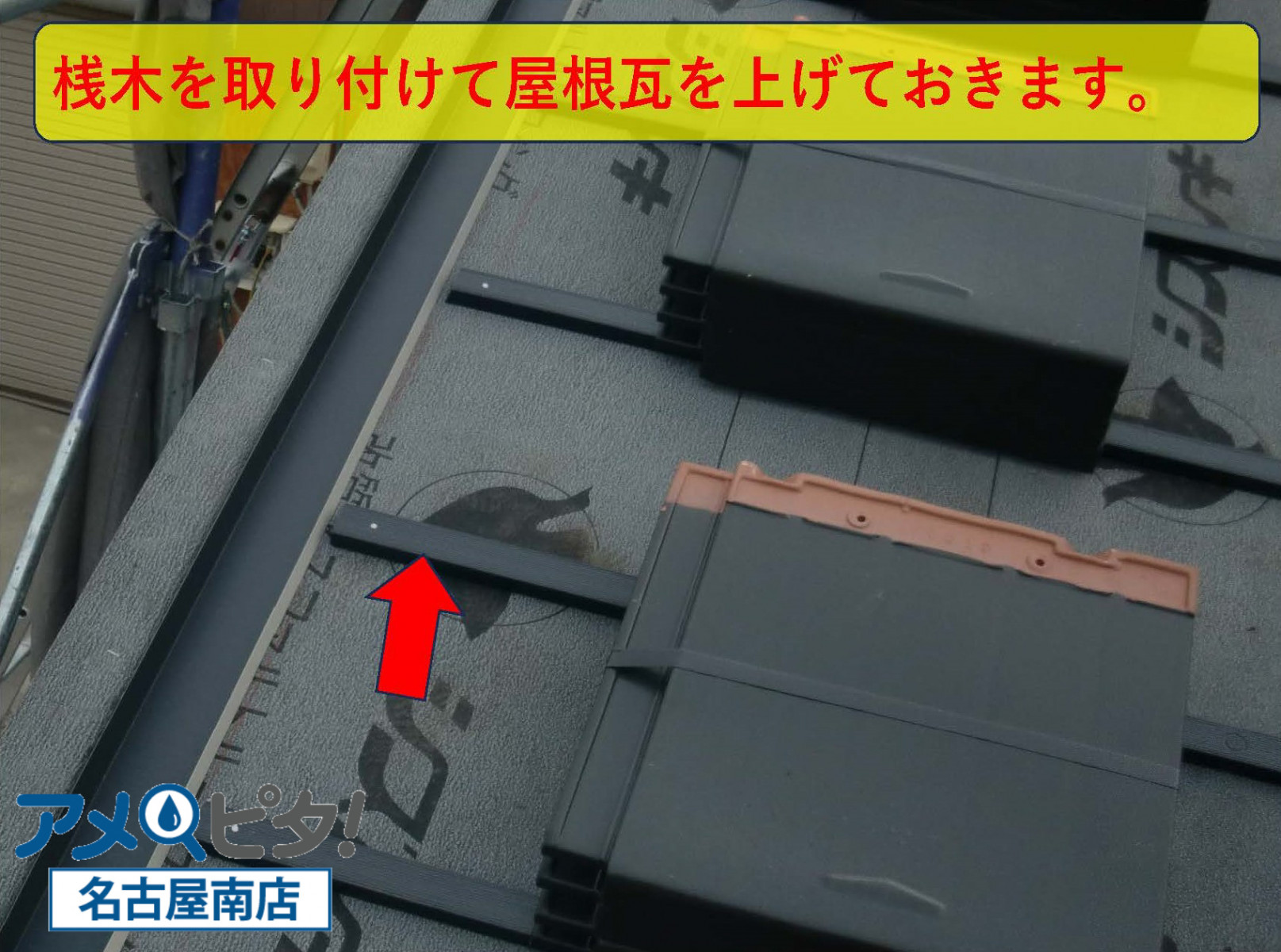

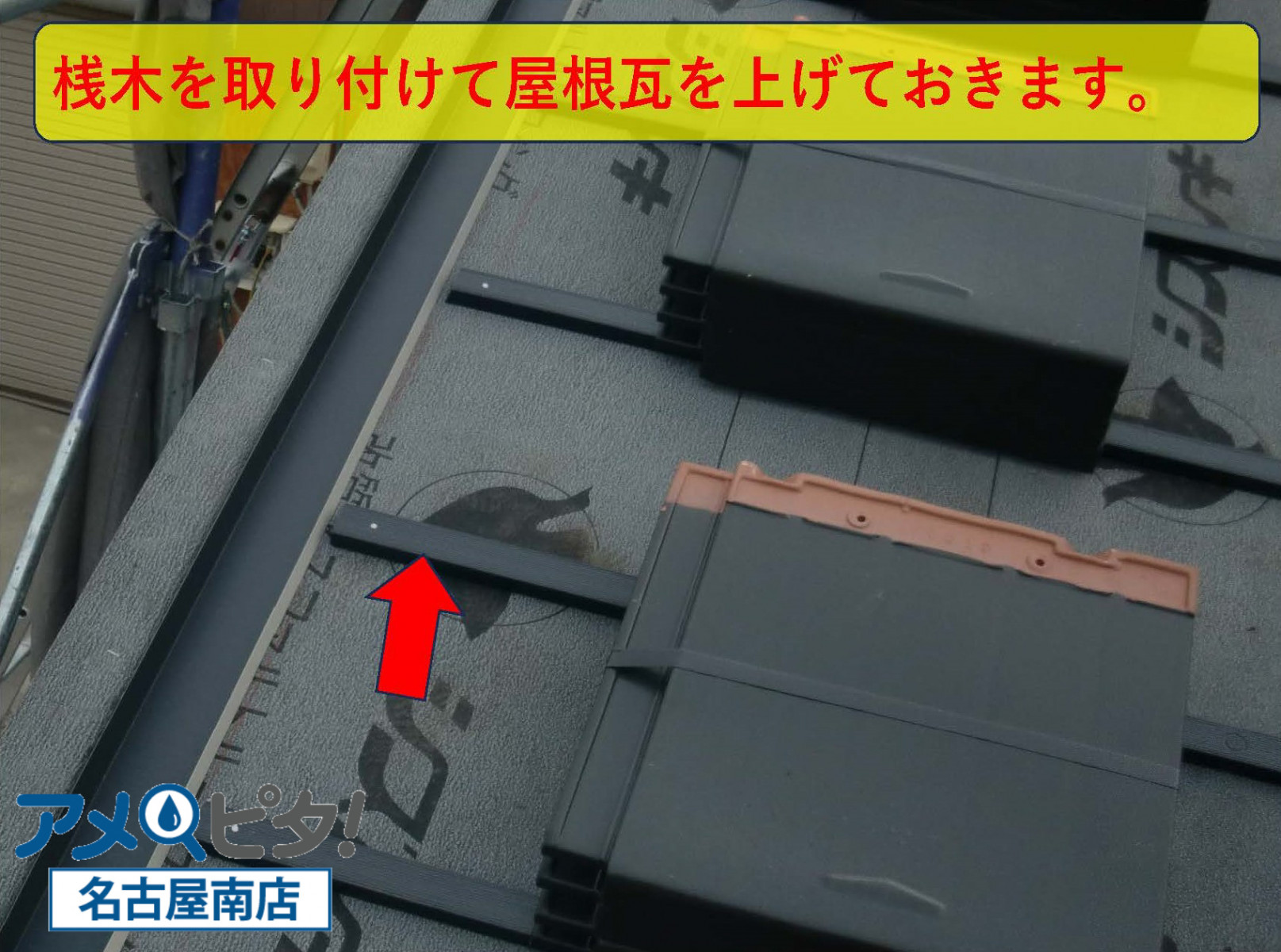

屋根全体に、新しい屋根瓦を取り付ける為に【桟木】を、新しい屋根瓦の縦方向(登り足方向)の幅で均一に打ち込みます。屋根の先端の軒先部の方から、屋根の頂点部分でもある大棟方向へと、固定釘で打ち込みながらとりつけていきます。

屋根全体に、新しい屋根瓦を取り付ける為に【桟木】を、新しい屋根瓦の縦方向(登り足方向)の幅で均一に打ち込みます。屋根の先端の軒先部の方から、屋根の頂点部分でもある大棟方向へと、固定釘で打ち込みながらとりつけていきます。

今回の屋根が切妻屋根のため、あと新しく使う屋根瓦が平板瓦(F形)だったため、屋根の両端に当たるケラバ袖部分に水流れの板金を取付けて行きます。こちらの水流れの板金は、新しい屋根瓦でもある平板瓦(F形)の形状上フラットで四角いため、雨水が横に流れやすくなっています。平板瓦同士は、それぞれ組み込みしながら施工するために雨水が入り込んでも外へ抜け出す方法がとられています。ただ切妻屋根に限っては、一番両端部分のケラバ袖部に当たる部分が、そのままでは雨水が屋根瓦とケラバ袖破風板との隙間に入ってしまって、雨漏りの原因となりやすくなっております。その隙間から入ってきてしまった雨水が雨漏りしない状態にするのが、水流れの板金でもあるこの部材を入れておくことで、この板金に流れて軒先部の雨樋まで辿り着くようになっております。

今回の屋根が切妻屋根のため、あと新しく使う屋根瓦が平板瓦(F形)だったため、屋根の両端に当たるケラバ袖部分に水流れの板金を取付けて行きます。こちらの水流れの板金は、新しい屋根瓦でもある平板瓦(F形)の形状上フラットで四角いため、雨水が横に流れやすくなっています。平板瓦同士は、それぞれ組み込みしながら施工するために雨水が入り込んでも外へ抜け出す方法がとられています。ただ切妻屋根に限っては、一番両端部分のケラバ袖部に当たる部分が、そのままでは雨水が屋根瓦とケラバ袖破風板との隙間に入ってしまって、雨漏りの原因となりやすくなっております。その隙間から入ってきてしまった雨水が雨漏りしない状態にするのが、水流れの板金でもあるこの部材を入れておくことで、この板金に流れて軒先部の雨樋まで辿り着くようになっております。

大事な材料と言っても取付けられていない場合もあります

今現在では、平板瓦でなおかつ切妻屋根系の場合は、この水流れの板金を入れることが施工上必須条件となっています。

ただしこの施工も、2000年付近で見直された施工のため、それ以前の建物では取り付けされていない場合もありえます。

それ以外にも、2000年以降でも住宅会社や住宅メーカーの一部では、自分たちが儲ける為に下請け会社に対して金銭面などで極悪な圧力をかけていた場合もあったそうです。

そのため、その工事金額に合わせるためにこのような板金を取付けずに、雨水が入らないように防水紙(ルーフィング)を二重に貼っていたなど苦労した作業をしていた可能性はあります。

逆に下請け工事会社が、少しでも儲けたいために元請けが知らないからと言って、この水流れ板金を取付けていなかったところもあるそうです。

※2000年以前に取り付けられなかった理由としては、昔の施工方法や防水紙など様々な理由があるため、あまりにも深過ぎる話になるので割愛させていただきます。

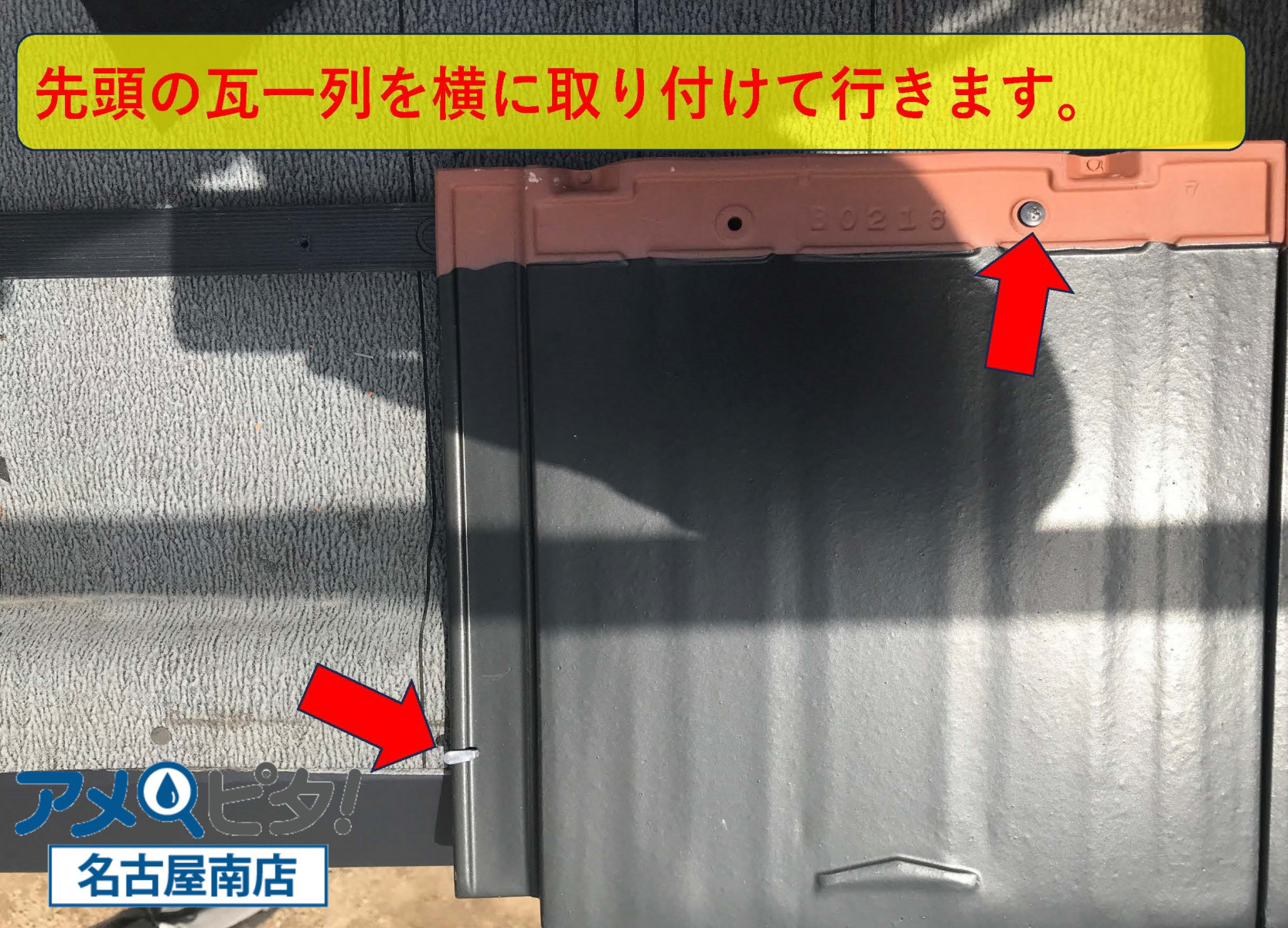

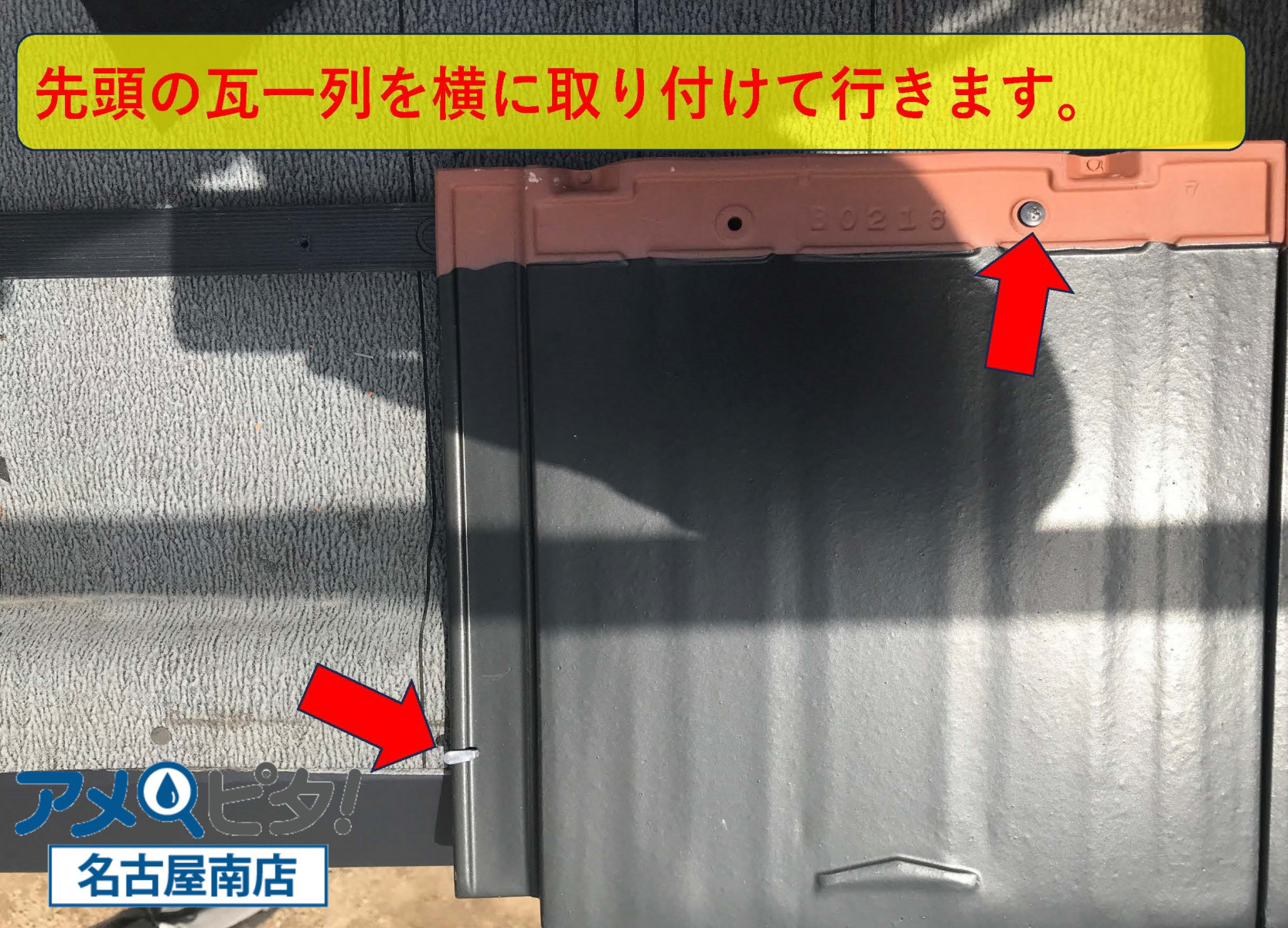

屋根瓦としてはまずは、屋根の先端部分の【軒先部】から施工して行き、大棟部がある屋根の頂点部分に上がって行くように施工して行きます。そのため、軒先部に屋根瓦を一枚ずつ横一列に取り付けて行きます。軒先瓦の固定方法ですが、屋根瓦自体に上の方に開いている釘穴を使って釘やビス釘を打ち込んで固定します。そして軒先瓦限定ですが、屋根瓦の下部分に軒破風板に向けて専用の固定フックを打ち込んで、屋根瓦の前部分の浮きを止めて行きます。特に、軒先部分は強風などに当たりやすいため、浮かされやすいのでこのような固定フックで浮き防止を行っております。

屋根瓦としてはまずは、屋根の先端部分の【軒先部】から施工して行き、大棟部がある屋根の頂点部分に上がって行くように施工して行きます。そのため、軒先部に屋根瓦を一枚ずつ横一列に取り付けて行きます。軒先瓦の固定方法ですが、屋根瓦自体に上の方に開いている釘穴を使って釘やビス釘を打ち込んで固定します。そして軒先瓦限定ですが、屋根瓦の下部分に軒破風板に向けて専用の固定フックを打ち込んで、屋根瓦の前部分の浮きを止めて行きます。特に、軒先部分は強風などに当たりやすいため、浮かされやすいのでこのような固定フックで浮き防止を行っております。

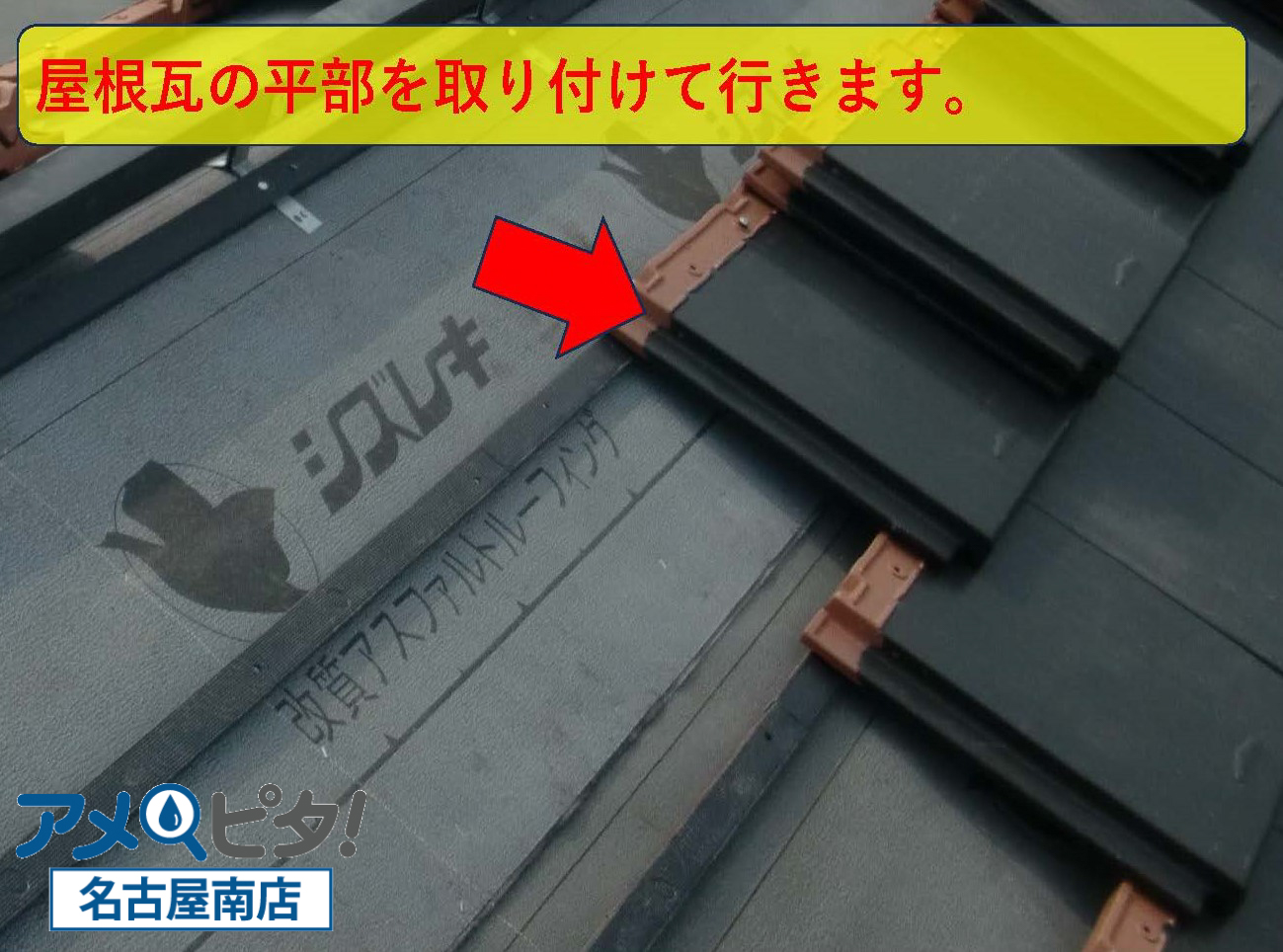

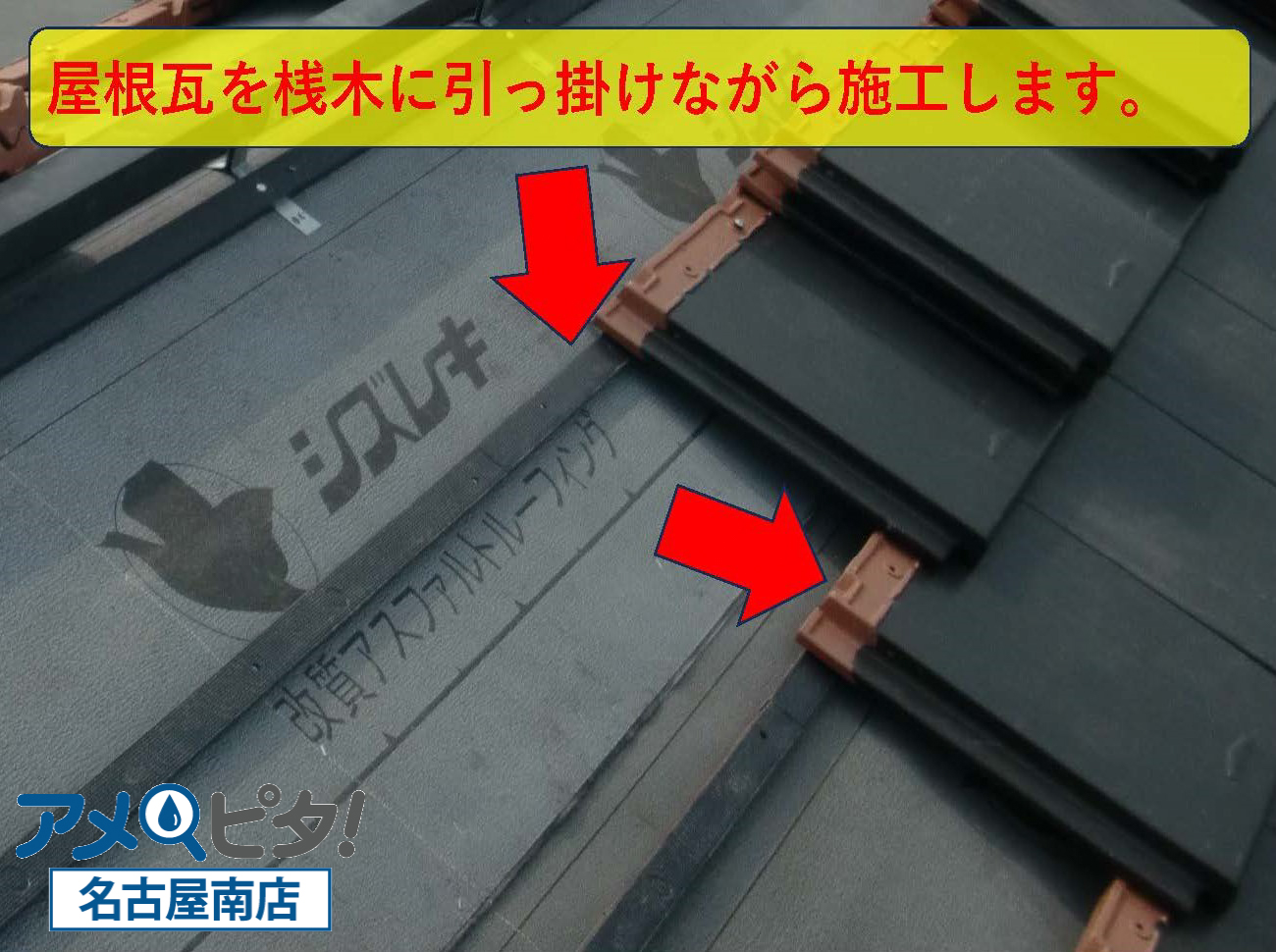

屋根瓦を順序ずつに、屋根の先端部分の軒先部から屋根の頂点部分の大棟部分まで取り付けて行きます。取り付け方法として、前準備の段階で取り付けて置いた【桟木(サンギ)】に屋根瓦を引っかけるように取り付けて行きます。そのため、屋根瓦の裏面には桟木に引っ掛けれる用の【爪】がついていて、そこを基準に引っ掛けて行きます。固定方法としては、軒先瓦の様に屋根瓦の上の方に開いている釘穴を使っていきます。釘穴から桟木に向けて、釘やビス釘などで打ち込んでいき屋根瓦の固定を行っていきます。基本的に、固定釘の作業に関しては屋根瓦一枚に対して1本以上は取り付けて行きます。約33坪ほどの屋根であるのなら、約1200枚の屋根瓦が必要たなります。そうなると、1200本以上の釘やビス釘を打ち込んでいく計算となります。

その様な施工をしながら、屋根の頂点部分でもある大棟際まで屋根瓦を施工して行きます。

その様な施工をしながら、屋根の頂点部分でもある大棟際まで屋根瓦を施工して行きます。

屋根の一番端側でもあるケラバ袖部に、専用の屋根瓦を取り付けて行きます。その前に、屋根瓦とケラバ袖破風板との隙間に雨水が入り込まないようにしていきます。屋根瓦の表面部分に【水密材】という部材を取り付けておき、雨水を出来るだけ隙間の方に来させずに屋根瓦の方に流すようにしておきます。その後、ケラバ袖瓦と言う専用の屋根瓦を軒先部から大棟部にかけて、一本ずつビス釘で固定しながら取り付けて行きます。ちなみに、固定釘に関しては今現在はパッキン付きビス釘オンリーとなっております。そして、ケラバ袖瓦一本に対して2本以上打ち込んで固定をしていきます。

ケラバ袖瓦を切妻屋根の両端全てに取り付けたら、最後に、大棟部に大棟冠瓦を一本ずつ取り付けて行きます。こちらの固定方法も、ケラバ袖瓦と同様にパッキン付きビス釘を使用していきます。ただし、本数に関しては大棟冠瓦一本に対して一本でも問題はありません。

ケラバ袖瓦を切妻屋根の両端全てに取り付けたら、最後に、大棟部に大棟冠瓦を一本ずつ取り付けて行きます。こちらの固定方法も、ケラバ袖瓦と同様にパッキン付きビス釘を使用していきます。ただし、本数に関しては大棟冠瓦一本に対して一本でも問題はありません。

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(定休日・日曜日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念写真やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら