2025年04月27日追記

皆様、こんにちは!名古屋市中区で内装工事をされている業者様から、突然の雨漏りSOSを受け、現場へ急行しました。私たちのような住宅リフォーム・修繕の専門家にとって、雨漏りは一刻を争う事態です。早速、屋根の状況を目視で詳しく調査させていただいたところ、原因が判明しました。それは、屋根と屋根の間に設置されている「中樋(なかどい)」という板金部分の劣化による穴あきです。この中樋は、屋根に降った雨水を効率よく排水するための重要な役割を担っています。長年の雨風や紫外線によって、どうしても傷んでしまうことがあるんですね。今回は、この劣化した既存の中樋板金を取り除き、新しい中樋板金へと交換する工事の様子を皆様にご紹介したいと思います。普段は見ることのない屋根の内部がどうなっているのか、そしてどのように修理が進んでいくのか、写真と共にご案内いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。雨漏りは、放っておくと建物の内部を腐食させたり、カビの原因になったりと、様々な二次被害を引き起こす可能性があります。「もしかしてうちも?」と感じたら、早めの点検と適切な修理が大切です。今回のブログ記事が、皆様の住まいを守るための一助となれば幸いです。それでは、工事の様子をどうぞ!

| 施工内容 |

- 雨漏り点検

- 瓦屋根補修(差し替え、ずれ・破損補修)

- その他板金補修・交換

- その他

|

| 築年数 |

築30年ほど |

| 施工期間 |

約2日間ほど |

| 工事費用 |

約25万円ほど |

初動調査での注意点や契約から工事までの流れを書いています

初動調査で判断できない場合は有料の雨漏り調査となります

今回の場合は、雨漏りしている場所の範囲はかなり絞れていました。だが、目視による判断材料が見つけれなかったので、有料になりますが原因究明の雨漏り点検についてご相談させていただきました。

今回の場合は、雨漏りしている場所の範囲はかなり絞れていました。だが、目視による判断材料が見つけれなかったので、有料になりますが原因究明の雨漏り点検についてご相談させていただきました。

作業としては、中樋部の谷樋板金の裏側の状態を判断したくて・・・そのためには、中樋部に重なるように干渉している屋根瓦を取り外して、現在の谷樋板金を取り外していきます。ただ、谷樋板金を取り外すと場合によっては【破断】したり【折れ曲がる】などして、その後で使うことが出来なくなる可能性は高いです。

このため、その点をお客様にお話しさせていただきました。

お客様もついでだからと言って、谷樋板金を新しく交換してくださいと依頼されました。

お客様もついでだからと言って、谷樋板金を新しく交換してくださいと依頼されました。

このため、雨漏り点検と同時に谷樋板金の取り替え工事を行いました。

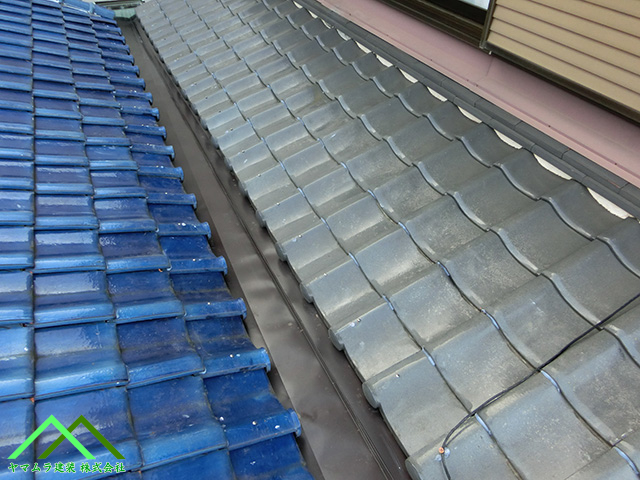

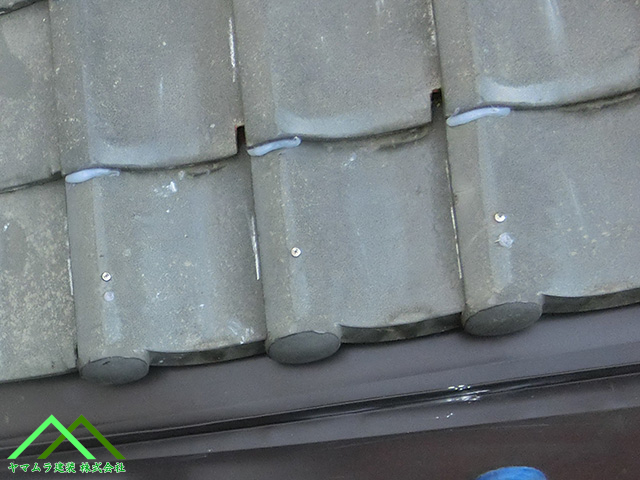

中樋部の谷樋鉄板に、上から重なるように屋根瓦がありましたので、谷樋鉄板周辺の屋根瓦を取り外していきました。新しい谷樋鉄板を取り付けてから、再度使いますので周辺の屋根に落下しないようにおいておきます。

中樋部の谷樋鉄板に、上から重なるように屋根瓦がありましたので、谷樋鉄板周辺の屋根瓦を取り外していきました。新しい谷樋鉄板を取り付けてから、再度使いますので周辺の屋根に落下しないようにおいておきます。

これぐらいの緩い屋根勾配なら、屋根に材料置き用の足場板をかけずとも、屋根瓦に重ねるように置いてくことも可能となっております。とは言っても、調子になって上に重ねすぎると、重さでズレて来て落下する原因となります。

これぐらいの緩い屋根勾配なら、屋根に材料置き用の足場板をかけずとも、屋根瓦に重ねるように置いてくことも可能となっております。とは言っても、調子になって上に重ねすぎると、重さでズレて来て落下する原因となります。

集水器に屋根土の塊やゴミなどが詰まらないように、土嚢袋などで集水器の穴部分に蓋のように閉じるように入れておきます。

集水器に屋根土の塊やゴミなどが詰まらないように、土嚢袋などで集水器の穴部分に蓋のように閉じるように入れておきます。

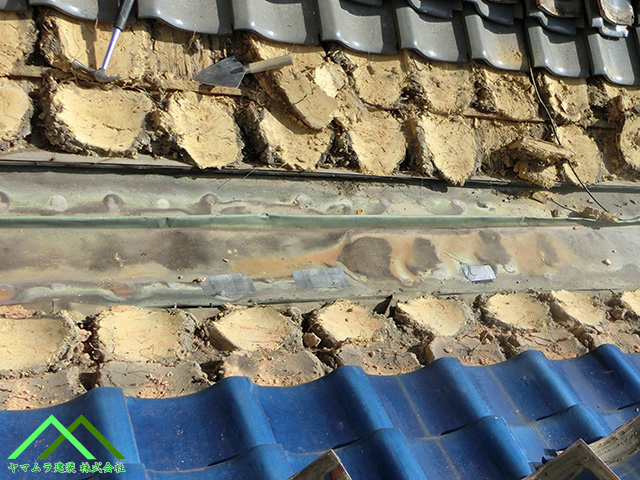

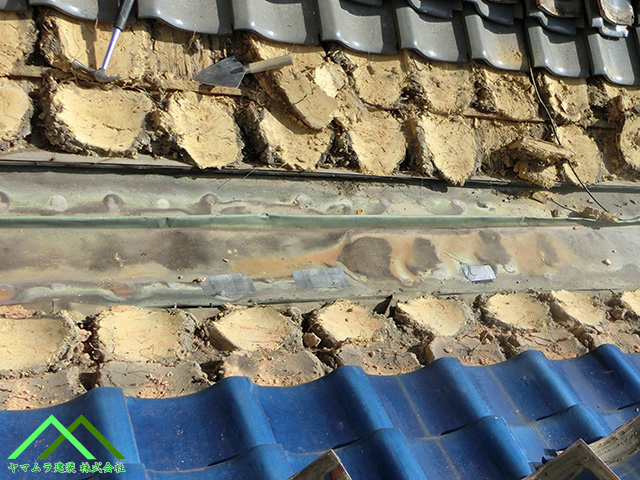

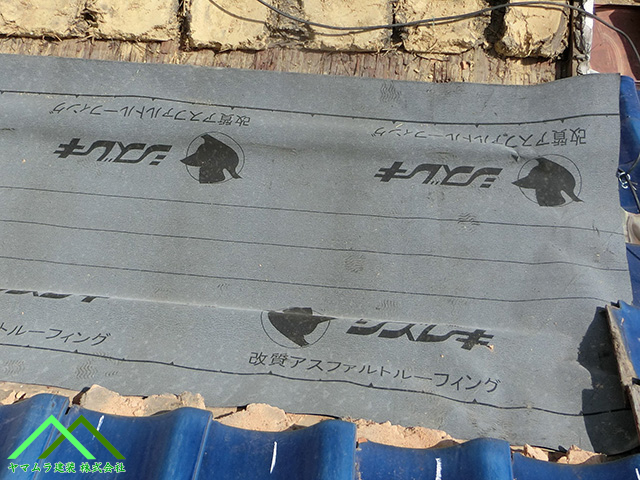

中樋部周辺の屋根瓦や屋根土・その他を取り外してから、雨漏りの原因となる場所を探すために既存の谷樋鉄板を取り剥がしていきます。なんだか凄い中途半端に敷かれていた、ルーフィングが貼ってありました。中樋部の芯になればなるほど、破れていたり短尺で切断加工されていたりしていました。

中樋部周辺の屋根瓦や屋根土・その他を取り外してから、雨漏りの原因となる場所を探すために既存の谷樋鉄板を取り剥がしていきます。なんだか凄い中途半端に敷かれていた、ルーフィングが貼ってありました。中樋部の芯になればなるほど、破れていたり短尺で切断加工されていたりしていました。

雨漏りの原因と判断できそうな、ルーフィングにあいた大きな穴を2つ発見しました。先ほどの、中途半端なの施工と共に、雨漏りの原因となりそうですね。

雨漏りの原因と判断できそうな、ルーフィングにあいた大きな穴を2つ発見しました。先ほどの、中途半端なの施工と共に、雨漏りの原因となりそうですね。

ルーフィングの上に被さるように、杉皮板(屋根瓦と屋根土が写っている部分のその下の赤茶色したもの)が貼ってありました。当時、建築した大工さんが、雨の侵入の予測などを考えずに、よくわからずに貼っていったのかと考えられます。

それぞれの面の【瓦座】と言う部材は、そのまま残しておいておきます。【瓦座】とは、中樋部の谷樋鉄板周辺に使われる軒先瓦の高さ調整材として、谷樋鉄板のギリギリの範囲に取り付けられています。残しておいた理由として、特に腐食も見当たらず以前の軒先瓦の高さ調整として使えれるためです。

それぞれの面の【瓦座】と言う部材は、そのまま残しておいておきます。【瓦座】とは、中樋部の谷樋鉄板周辺に使われる軒先瓦の高さ調整材として、谷樋鉄板のギリギリの範囲に取り付けられています。残しておいた理由として、特に腐食も見当たらず以前の軒先瓦の高さ調整として使えれるためです。

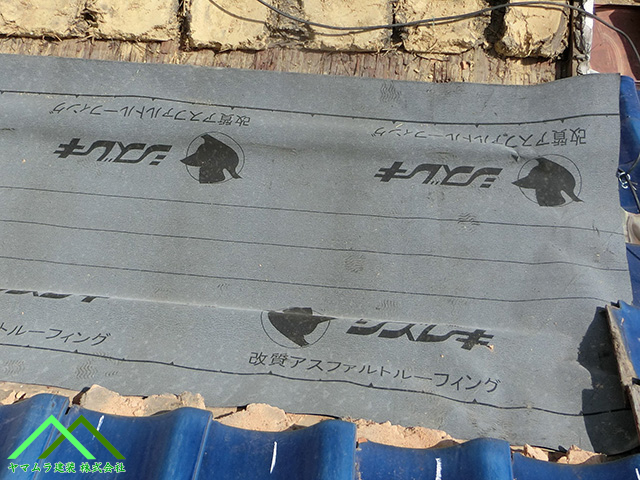

先ほど残しておいた【瓦座】まで被るように、大きめにルーフィングを貼っておきます。谷の芯に貼るルーフィングの施工的には、継ぎ足ししたルーフィングは、使わないようにするように注意をします。

先ほど残しておいた【瓦座】まで被るように、大きめにルーフィングを貼っておきます。谷の芯に貼るルーフィングの施工的には、継ぎ足ししたルーフィングは、使わないようにするように注意をします。

中樋部の端まで(集水器がある反対側まで)、ルーフィングを貼っていきます。貼った後は、出来るだけ穴をあけたり傷をつけたりしないようします。

中樋部の端まで(集水器がある反対側まで)、ルーフィングを貼っていきます。貼った後は、出来るだけ穴をあけたり傷をつけたりしないようします。

この後の作業工程でも、気を付けて作業を行います。

中樋部と言うほぼ平行な場所で雨水を流すため、複数に分かれて加工されている新しい谷樋板金を、雨水が流れやすいように重ねながら組み上げて行きます。なお、前の銅板製の古い谷樋鉄板の代わりに、取り付けられた新しい中樋板金の使用材質として、ガルバリウム鋼板製の加工された谷樋鉄板を使っております。

組まれながら取り付けられた新しい谷樋鉄板は、集水器に雨水が流れやすいように斜めに折れ目が出来るように組まれて行きました。

集水器が有る方の反対側部分の加工で、谷樋板金の端部分にコーキングボンドを塗っておき防水処理を施していきます。

谷樋鉄板の集水器の反対側は、雨水が流れ始める始点となります。

谷樋鉄板の集水器の反対側は、雨水が流れ始める始点となります。

この場所にゲリラ豪雨などの強い雨量で雨水が溜まったり、溢れ出さないように谷樋板金を加工しておきます。

新しい谷樋を取り付けた周辺の屋根瓦を再施工いたします

新しく取り付けた中樋部の谷樋周辺に、最初の作業工程にて古い谷樋鉄板に重なって干渉していました。

取り外して他の屋根瓦の上に置いていた屋根瓦を、再度谷樋周辺に取り付けしはじめていきます。

軒先瓦が脱落しないように、釘穴に針金を通して緊結するための、固定用の針金を設置するために材料を取り付けて行きます。

一番初めの作業工程で取り外されていた、屋根瓦をすべて同じ場所に施工して行きます。

まずは、青色の瓦を施工して行き、ケラバ袖付近に袖丸冠瓦を一本ずつ取り付けて行きます。取付ける際には、屋根の先端部分でもある軒先部から取り付けて行きます。

取付けた屋根瓦が、強風などで飛散したりズレ落ちたりしないように、コーキングボンドを点付け塗りしていき接着しながら固定をしていきます。軒先瓦の方は、突風の煽り防止で軒先瓦の先端にある釘穴に対して金さビスを打ち込んでいきます。その打ち込んだ金さビスの奥側には、先ほど書いていました軒先瓦の高さ調整材でもある【瓦座】があり、そこに向けて金さビスを打ち込んで簡単には抜けにくくさせています。

後片付けとして屋根上を綺麗にして掃除を行っていきます

屋根上に上げていた、作業の為に使用していた作業道具や工具などを屋根上から降ろしていきます。その後、副資材などの材料で余った分も、屋根瓦降ろしていきます。

電動工具の一つである、屋根上の掃除のときに使われる『ブロワー』を使って、作業した範囲の屋根全体を掃除を行っていきます。

掃除が完了した後、お客様に工事の完了でお声をかけさせていただきました。

後日、作業行程中に撮影した写真を使って、作業内容とどのような工事をさせていただいたか、ご説明させていただきました。

その際に写真を見ながら、『雨も漏れなくなって、屋根も綺麗になって嬉しいです』とお客様が話していました。こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓

『名古屋市中区にて雨が漏れていそうな屋根同士が向かい合う中樋鉄板の取り外し』

お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市中区 中樋周辺の雨漏り!原因はルーフィング!完了後にアンケートの記入お願い』

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(平日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

トップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念写真やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら