2025年03月12日追記

2025年03月12日追記

豊明市にお住いのお客様より、二階の部屋が雨が降った後なんとなくジメジメして天井板が濡れていそうでに見えるそうです。

古い家なので、トタン屋根も古くなって劣化しているかもしれないので、点検して見てほしいとご連絡をいただきました。

昔のトタン屋根が施工されやすい屋根の勾配は、緩い屋根が多かったため、新しい屋根材として選択されやすいのが、カラーベストやトタン屋根になります。

今回は、敷地が狭小地になってしまうため、長いサイズになってしまうトタン屋根は、取り回しに不便が出るためカラーベストが選択されました。

| 施工内容 |

- 雨漏り点検

- 天井工事

- 金属屋根補修(一部張替え・コーキング補修)

- スレート屋根補修(一部差し換え・コーキング補修)

- 棟板金補修・交換

- その他板金補修・交換

- 雨樋補修・交換

- 屋根葺き替え

- その他

|

| 築年数 |

築45年ほど |

| 施工期間 |

約5日間ほど |

| 工事費用 |

約100万円ほど |

初動調査での注意点や契約から工事までの流れを書いています

豊明市のお客様の元へ、予定していた日時でご訪問させていただきました。お客様から、簡単な今の現状を教えていただいた後で、雨漏りをおこしていそうな部屋と天井板を見させていただきました。天井板が水分を含んで、若干フワフワしているかと目視と指触での診断で判断してみました。ほとんど天井裏が無さそうで、ダイレクトに建物の構造での屋根野地板がきていそうです。その部屋の窓から、一階庇屋根に移れることが出来たので、一階庇屋根に脚立を設置して二階屋根に登ってみました。

豊明市のお客様の元へ、予定していた日時でご訪問させていただきました。お客様から、簡単な今の現状を教えていただいた後で、雨漏りをおこしていそうな部屋と天井板を見させていただきました。天井板が水分を含んで、若干フワフワしているかと目視と指触での診断で判断してみました。ほとんど天井裏が無さそうで、ダイレクトに建物の構造での屋根野地板がきていそうです。その部屋の窓から、一階庇屋根に移れることが出来たので、一階庇屋根に脚立を設置して二階屋根に登ってみました。

まず気が付いたのが、樋吊りの引っ張りが緩んでしまって、雨樋が外れかかって変形していました。トタン屋根の軒先部分の設置高さと、雨樋の設置高さが若干あいているかな?と見えました。

まず気が付いたのが、樋吊りの引っ張りが緩んでしまって、雨樋が外れかかって変形していました。トタン屋根の軒先部分の設置高さと、雨樋の設置高さが若干あいているかな?と見えました。

屋根に登って、全体を目視検査を行いましたが、錆びついていて劣化がかなりおこしていました。新築で建てて以来、屋根には何も補修工事を行っていなかったそうです。15~20年ごとに、新しいトタン屋根に変えるとはお勧めしませんが、塗装などでトタン屋根の表面を塗っていくだけでも効果は違うかったかもしれませんね。確かに塗装には、防水効果はほとんど無いですが(一部かなり高額な塗装には有るそうですが)、トタン屋根の上から塗料を塗ることで、皮膜が出来て錆が出来る根本の理由である太陽の紫外線から守られます。15~20年ごとの、屋根や雨樋そして外壁の塗り替え交換は、出来るだけ行うことで建物の寿命を延ばすことが出来やすくなりますのでお勧めはしますよ。

屋根に登って、全体を目視検査を行いましたが、錆びついていて劣化がかなりおこしていました。新築で建てて以来、屋根には何も補修工事を行っていなかったそうです。15~20年ごとに、新しいトタン屋根に変えるとはお勧めしませんが、塗装などでトタン屋根の表面を塗っていくだけでも効果は違うかったかもしれませんね。確かに塗装には、防水効果はほとんど無いですが(一部かなり高額な塗装には有るそうですが)、トタン屋根の上から塗料を塗ることで、皮膜が出来て錆が出来る根本の理由である太陽の紫外線から守られます。15~20年ごとの、屋根や雨樋そして外壁の塗り替え交換は、出来るだけ行うことで建物の寿命を延ばすことが出来やすくなりますのでお勧めはしますよ。

一階にも庇屋根がありましたので、こちらも目視検査を行っていきます。

二階屋根と同じ、トタン屋根を使っていたため、こちらも劣化錆が浮き出していたので、手直しが必要かと診断しました。

一階屋根には、エアコンの室外機があったため、作業を行う際には遠くに移動することは室外機のパイプがありました。

パイプ自体を切断して動かすことは出来ないので、その場で浮かすような処置を行ってから作業に入らないといけませんね。

原因が全く分からなくて、お客様も誰がやったのかさえも解らなかったのですが、雨樋の竪樋部に一部切れ込みが入っていました。竪樋部とは、上の屋根の雨樋に雨水が入ってきて、それが集水器で雨水が溜まり集水器からこの竪樋部材を通っていき、地上まで流されるための部材となっております。そんな竪樋部材に切れ込みが入っていると、雨水が一気に外には溢れないが、一定数はここから溢れる可能性もありえます。

原因が全く分からなくて、お客様も誰がやったのかさえも解らなかったのですが、雨樋の竪樋部に一部切れ込みが入っていました。竪樋部とは、上の屋根の雨樋に雨水が入ってきて、それが集水器で雨水が溜まり集水器からこの竪樋部材を通っていき、地上まで流されるための部材となっております。そんな竪樋部材に切れ込みが入っていると、雨水が一気に外には溢れないが、一定数はここから溢れる可能性もありえます。

上記の竪樋から続いている、雨樋のコーナー部分になります。エルボと言う正式名称ですが、一階屋根などが張り出しているときに、竪樋部材の方向を変えるためこのエルボを使って流れを変えていきます。上記の竪樋部材を交換作業を行う場合は、こちらのエルボ中心に取り替え交換を行っていきます。

上記の竪樋から続いている、雨樋のコーナー部分になります。エルボと言う正式名称ですが、一階屋根などが張り出しているときに、竪樋部材の方向を変えるためこのエルボを使って流れを変えていきます。上記の竪樋部材を交換作業を行う場合は、こちらのエルボ中心に取り替え交換を行っていきます。

この様に、初動調査でもある建物と屋根の雨漏り調査をおこなって、お客様には点検中に撮影した写真を見ていただきながら、ご説明をさせていただきました。

工事の提案として、一階庇屋根と二階屋根のトタン屋根を葺き替えで取り剥がしてから、野地板合板と屋根材も新しく施工する内容となります。

その提案内容を基本にして、お見積りを作成後お客様にお渡ししました。

トタン屋根の葺き替え工事で二階屋根からトタン屋根を取り剥がします

昔のトタン屋根の施工方法でしたので、それぞれの寸法で垂木材の芯材が入っていました。その芯材に水が入らない様に、カッパと言われるカバー材を取り付けて行きます。ちなみに、板金工事に携わるかたたちは、この垂木を芯材とした施工は現在行っていないそうです。

昔のトタン屋根の施工方法でしたので、それぞれの寸法で垂木材の芯材が入っていました。その芯材に水が入らない様に、カッパと言われるカバー材を取り付けて行きます。ちなみに、板金工事に携わるかたたちは、この垂木を芯材とした施工は現在行っていないそうです。

最新式の施工方法で、垂木の芯材を入れずとも施工できる方法があるそうです。

その原因として、垂木を入れた芯材は軒並み取り付けてから数十年後には、腐食して雨漏りの原因となっておるからだそうです。垂木の芯材が腐食する原因として、施工不良で雨が入る状態を作っているかとおもわれます。

その原因として、垂木を入れた芯材は軒並み取り付けてから数十年後には、腐食して雨漏りの原因となっておるからだそうです。垂木の芯材が腐食する原因として、施工不良で雨が入る状態を作っているかとおもわれます。

それ以外で化学の話になりますが、トタン屋根と垂木材との化学反応が原因で腐食するそうです

(電蝕とも言われるそうです)

こちらのお客様の屋根にも、垂木材の部分から腐食をおこしていました。

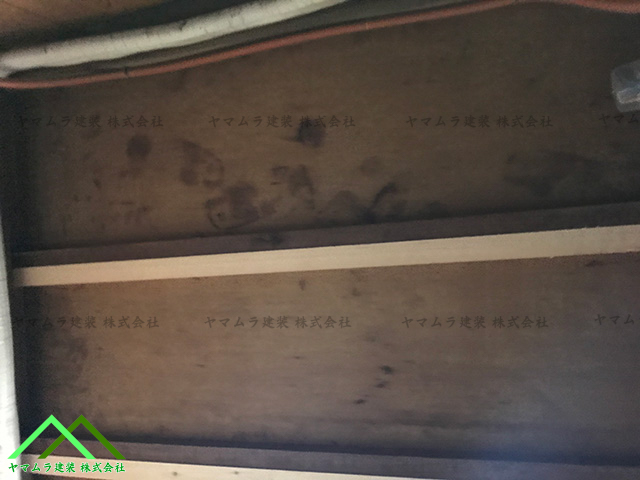

トタン屋根を順番に取り外して行ったら、その下に敷かれているはずの穴だらけの劣化した防水紙(ルーフィング)がでてきました。経年劣化もあり、防水紙(ルーフィング)にも熱がこもって野地板合板に貼り付いているため、破れた破片を掃除だけしていきました。

そのこびり付いた防水紙(ルーフィング)の上に、重ねるように新しい野地板合板を取り付けて行きます。材質として、針葉樹の合板となりまして、一片の大きさが・・・約1,800ミリx約900ミリの厚さ12ミリの野地板合板を使用しています。

そのこびり付いた防水紙(ルーフィング)の上に、重ねるように新しい野地板合板を取り付けて行きます。材質として、針葉樹の合板となりまして、一片の大きさが・・・約1,800ミリx約900ミリの厚さ12ミリの野地板合板を使用しています。

大体の大きさは、どのメーカーでも同じかと思われます。

厚みに関しては、10ミリ以上を使っておけば補強の観点でも大丈夫かと考えられます。

建物の構造部分でもある屋根タルキがある場所に向かって、野地板合板の固定するための釘を打ち込んでいきます。その打ち込むための目印として、墨打ちをして目印通り固定する釘をこまめに打ち込んでいきます。

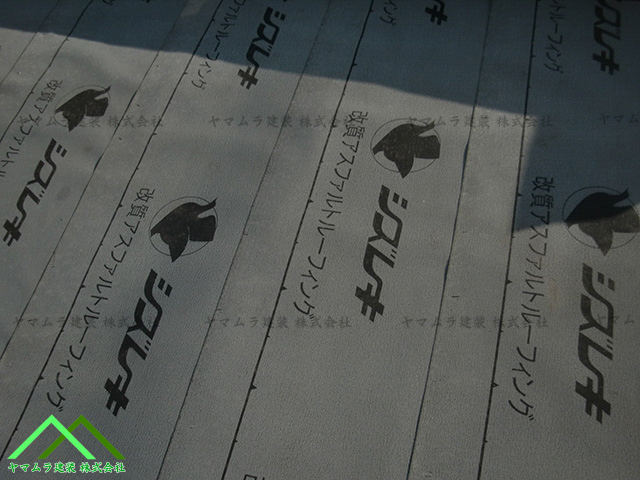

その後、野地板合板に重ねるように防水紙(ルーフィング)を、建築用のホッチキスでもあるハンマータッカーで、こちらもこまめに止めて行きます。

一階の庇屋根にも、劣化錆をおこしていたトタン屋根があるので、こちらも葺き替え作業を行っていきました。こちらは、雨仕舞の関係で外壁トタンと干渉するところもあり、まずは外壁トタンの一部を取り外していきます。外壁トタンとの干渉するところをクリアーにしてから、トタン屋根を取り剥がしていきます。

一階の庇屋根にも、劣化錆をおこしていたトタン屋根があるので、こちらも葺き替え作業を行っていきました。こちらは、雨仕舞の関係で外壁トタンと干渉するところもあり、まずは外壁トタンの一部を取り外していきます。外壁トタンとの干渉するところをクリアーにしてから、トタン屋根を取り剥がしていきます。

一階庇屋根部分のトタン屋根材を、すべて取り剥がして行ったら、中から黒ずんだ野地板合板?が出てきました。とりあえず、この野地板合板の上に防水紙(ルーフィング)を貼ってから、新しい屋根材を施工するために屋根の勾配を少し急にする作業があります。

勾配を変えるための垂木を、均等な幅で打ち付けて行ったらこの上から野地板合板を取り付けて行きます。

勾配替えの垂木を作っていく際に、天井裏側の古い垂木の横に補強の観点で新しい垂木を添えながら固定補強を行っておきます。この補強をすることで、屋根の強度が上がるかと思われます。

屋根の勾配替えした垂木の上から、新しい野地板合板を取り付けて行きます。二階屋根と同様の作業となりますが、墨打ちしてその目印に沿って専用の固定釘を打って行きます。一階庇屋根全体に、新しい野地板合板を取付けたらその上に重ねるように、防水紙(ルーフィング)を貼っていきます。

ここまで作業が終わると、次からは新しい屋根材を施工して行きます。

新しい屋根材として、今回はカラーベストをチョイスしました。カラーベストは、屋根材自体の厚みも薄くて、低勾配の現場でも使いやすい屋根材となります。基本の施工として、カラーベスト一枚に対して釘を4本打って行きます。今は少なくなってきましたが、業者が儲けを出すためにほとんどの釘固定を、4本から2本に変えて施工していた業者は昔はいましたね。

(ただし水切り板金などが干渉する場所は釘の本数は少なくなります)

今回は屋根の頂点部分が、大棟部とはならなくて、壁際部で終了する変形の片棟屋根の形状をしていました。その壁際部まで、カラーベストを施工し続けてから、壁際部に専用の水返し板金を取付けて行きます。その水返しの板金を取付ける為に、先に土台の材木を取り付けておきます。その土台の木材を取り付けることで、その後に取り付ける水返しの板金の固定するための釘を打ち込むことができ、尚且つ打ち込んだ釘が効くようになります。その後、固定するために打ち込んだ釘の釘頭に、雨水が染み込まない様にコーキングボンドなどで防水処理として塗っておきます。

一階庇屋根にも、作業で浮きあげて置いた室外機を元の場所に降ろしておき、壁際の水返し板金をすくいこんで取りつけてある場所に、固定釘を取り付けてその釘頭にもコーキングボンドで防水処理を施しておきます。

一階庇屋根にも、作業で浮きあげて置いた室外機を元の場所に降ろしておき、壁際の水返し板金をすくいこんで取りつけてある場所に、固定釘を取り付けてその釘頭にもコーキングボンドで防水処理を施しておきます。

新しい野地板合板を取り付けて補強した屋根に、新しい屋根材としてカラーベストを施工することができました。

新しい野地板合板を取り付けて補強した屋根に、新しい屋根材としてカラーベストを施工することができました。

点検時に確認していた、雨樋の竪樋部材の修復修理を行っていきます。

作業としては、切り込みを流用してその場所から切断します。

エルボ部材(コーナー部)で、切断した竪樋部材を取り外していきます。

エルボの口部分で、前の状態の接着の残りかすを、カッターナイフなどで削りながら取って行きます。一通り取り剥がすことができましたら、新しい竪樋部材を取り付けるための接着として、エルボの内側にコーキングボンドを塗っていきます。

コーキングを塗っておいたエルボに向けて、新しい雨樋の竪樋部分を挿入します。取付けることができましたら、切れ込みが入っていた竪樋部分に差し込むように取り付けて行きます。無事に取り付けることを確認出来たら、雨樋に関しての作業は完了しました。

経年劣化により、先端が浮きまくって雨も雨樋に流れずに外側に流れていた、塩ビ屋根を修復作業を行っていきます。軒先部先端に、浮き上がりを変える為に桟木を打ち抑え込みました。その後、軒先部分に雨水が流れたときに雨樋を飛び越してしまうことを、強引に方向を変えて雨樋に入るように軒先部に板金を取付けて行きます。

塩ビ屋根の軒先先端部分が劣化浮きしていたところに、浮かないように軒先部に新しく加工した板金を取り付けました。

その新しく取り付けた鈑金によって、塩ビ屋根から流れてきた雨水がその取り付けた新しい板金に当たるようになりました。

そして、そのまま板金の裏面を辿って雨樋の中に流れるようにしてみました。

そのため、新しく取り付けた鈑金も雨樋の中から外れない様に、寸法を測って加工して取り付けて行きました。新しく取付けた板金の塩ビ屋根部分での固定方法として、最初に取り付けた桟木に向かったビス釘を打って固定していきました。もちろんその固定ビスの頭部分にも、コーキングボンドを塗って防水処理を施していきました。

建物の屋根を全体的に掃除を行って、作業道具などを片付けて作業は完了となりました。お客様には、作業の完了をお伝えしながら、作業中の写真を見ていただきながら簡単ですがご説明をさせていただきました。写真を見たお客様も、錆びだらけの屋根が綺麗になってよかった!と、喜んでいました

建物の屋根を全体的に掃除を行って、作業道具などを片付けて作業は完了となりました。お客様には、作業の完了をお伝えしながら、作業中の写真を見ていただきながら簡単ですがご説明をさせていただきました。写真を見たお客様も、錆びだらけの屋根が綺麗になってよかった!と、喜んでいました。

こちらの施工事例で引用した現場ブログの様子はこちらから読み続けられますよ↓↓↓『豊明市にて二階建てのトタン屋根から雨漏り!経年劣化した建物の目視による点検調査』

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(定休日・日曜日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念撮影やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら