2025年03月12日追記

名古屋市南区にて、長年にかけて雨漏りが発生し続けて困っているお客様よりご連絡をいただきました。

お客様の話ですと、建物もその屋根もかなり年季が入っているそうです。

築80年以上は経過しているらしくて、屋根瓦の方も一回も葺き替え工事などをしていないらしいです。

そうなると、屋根瓦の劣化が気になるところですね。

屋根の目視検査を経て、一部屋根の葺き替え工事などで、建物の構造部分でもある野地板に野地板合板を補強貼りして作業を進めて行きました。

| 施工内容 |

- 瓦屋根補修(差し替え、ずれ・破損補修)

- 屋根葺き替え

- 雨樋補修・交換

- 雨漏り点検

- 漆喰工事

- その他

|

| 築年数 |

築100年以上 |

| 施工期間 |

1か月ほど |

| 工事費用 |

約220万円(税込み)ほど |

初動調査での注意点や契約から工事までの流れを書いています

名古屋市南区にて、築年数がかなり経過し経年劣化している建物の屋根が沈下して、それが原因で屋根瓦の隙間から雨水が侵入して雨漏りがしているそうです。

名古屋市南区にて、築年数がかなり経過し経年劣化している建物の屋根が沈下して、それが原因で屋根瓦の隙間から雨水が侵入して雨漏りがしているそうです。

かなり前から雨漏りが酷かったそうで、一部屋分では雨漏りが酷すぎて使えなくなってしまっているそうです。

初動調査としてご訪問させていただき、雨漏り点検を行わさせていただきました。

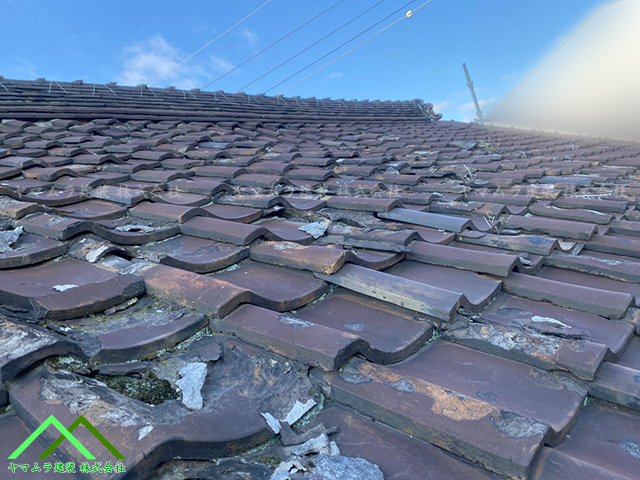

建物正面の道路より確認できましたが、経年劣化による瓦の劣化が原因で屋根が沈下していました。

雨水が浸入しやすい状態で、瓦屋根が隙間が開いている状況が確認できました。

屋根に登って確認できるところまで雨漏り点検をおこないました

一階屋根から登ってきて、入母屋屋根の西面の方まで辿り着き、雨漏り屋根点検を行っていきました。屋根西面の平部で一部、屋根瓦がズレ落ちて隙間があいて浮いているように見えました。

一階屋根から登ってきて、入母屋屋根の西面の方まで辿り着き、雨漏り屋根点検を行っていきました。屋根西面の平部で一部、屋根瓦がズレ落ちて隙間があいて浮いているように見えました。

隅棟部になりますが、全面に取り付けられている鬼瓦が、固定が外れて前面に転倒していました。この様なことはめったにないのですが、この様に転倒しているままで放置していると、隙間から雨が浸入して雨漏りの原因となりやすいです。そして、鬼瓦を戻すようにこの隅棟を修理をする時は、一旦全部取り外してから再度付けなおしていく方法がとられています。

隅棟部になりますが、全面に取り付けられている鬼瓦が、固定が外れて前面に転倒していました。この様なことはめったにないのですが、この様に転倒しているままで放置していると、隙間から雨が浸入して雨漏りの原因となりやすいです。そして、鬼瓦を戻すようにこの隅棟を修理をする時は、一旦全部取り外してから再度付けなおしていく方法がとられています。

反対側の隅棟部ですが(先ほどを西南の位置だとしたらこちらは北西の位置)、こちらは隅棟部の尻側になりますが、防水処理をしていた屋根漆喰が経年劣化で全て取れてしまい、その隙間から雨水が侵入して雨漏りを起こしていました。こちらも、すべて取り外してから再度、積み直していくようにしていきます。そして、隅棟部の下に施工されている屋根瓦も、ズレ落ちて隙間が発生していました。

屋根の劣化進行状況が悪すぎてこのままでは点検できないです

屋根瓦の劣化状態が酷くて、屋根瓦の上を歩行することも難しい状態でした。辛うじて歩行できる範囲で、確認できる範囲で点検を行っていきました。

屋根瓦の劣化状態が酷くて、屋根瓦の上を歩行することも難しい状態でした。辛うじて歩行できる範囲で、確認できる範囲で点検を行っていきました。

敷地の東面と北面が、道路と建物外壁がギリギリに迫っているので、地域の土木事務所で【道路占有許可書】を申請するために、道路の幅寸法や提出書類用の写真撮影を行っておきます。雨漏り屋根点検を終わってから、お客様に写真を使って報告としてお伝えしました。工事の提案として・・・1.入母屋屋根の四隅にある隅棟部はすべて取り外して、新しい棟瓦での施工する。2.屋根の東面の沈下している屋根を修復するために葺き替え工事を行う。3.2.の工事に伴って、大棟部もすべて取り剥がして新しい棟瓦を積み上げていきます。これ以外に、お客様よりご要望で、北面屋根が道路に近いので軒先瓦が落下しないように固定作業の依頼をいただきました。この様な提案をさせていただき、こちらをベースでお見積書を作成してお渡しに参りました。

見積もりから工事完了の請求書迄の一連の流れ

『アメピタ名古屋南店でリフォーム工事の依頼をお願いしてから工事完了までの一連の流れ』

屋根の葺き替え工事を行う前準備として、落下防止などで仮設足場の設置を行っていきます。親方さんが、基本となる仮設足場を設置していく場所を決めて行きます。その間、相方が場所場所に必要な分の仮設足場の材料を、取りやすくするようにおいていきます。

道路にはみ出し過ぎては駄目なので、出来るだけ建物の外壁の方に近づけるように設置していきます。今回は、仮設足場の設置を2人一組で行っております。個人住宅の場合、大体2人一組か3人一組ぐらいで作業を行っていきますね。

二階部分の屋根に届くまで、仮設足場を組み上げて行きます。仮設足場が組み上げられた後に、落下防止などで養生シートを道路面に貼っていきます。

養生シートには、縛り用のひもが付けてあってその紐を、仮設足場の骨組みに縛っていき養生シートを風などで揺れないようにしておきます。ただし、台風が近づいている時は、強風が通しやすいように上段の方の養生シートは取り外すこともありえます。

養生シートには、縛り用のひもが付けてあってその紐を、仮設足場の骨組みに縛っていき養生シートを風などで揺れないようにしておきます。ただし、台風が近づいている時は、強風が通しやすいように上段の方の養生シートは取り外すこともありえます。

道路占有許可申請書の観点から、道路側には夜になると自動に光る【赤色灯】を設置して、仮設足場の一角に近隣の方や歩行者に分かりやすいように、許可の看板を設置していきます。この二つのことは、必ず必要となっておりますので、もし道路にはみ出しながら上記2点のことがやれていないのを発見した時は、最寄りの警察署(地域安全課か交通課)にすぐに連絡をしてください。

仮設足場が設置されたことで、足元がしっかりしたので道路側からしか見えなかった、東面屋根の状況を確認してみました。近くまで来るとわかりますが、かなり屋根瓦の劣化具合が酷くて屋根瓦の表面が劣化していたり、隙間から草木が伸びていました。

隅棟部になりますが、取り付けられていた隅棟部の棟瓦をすべて取り剥がしていき、雨が入らないようにルーフィングを敷いてから重しとして物を入れた土嚢袋を乗せておきます。

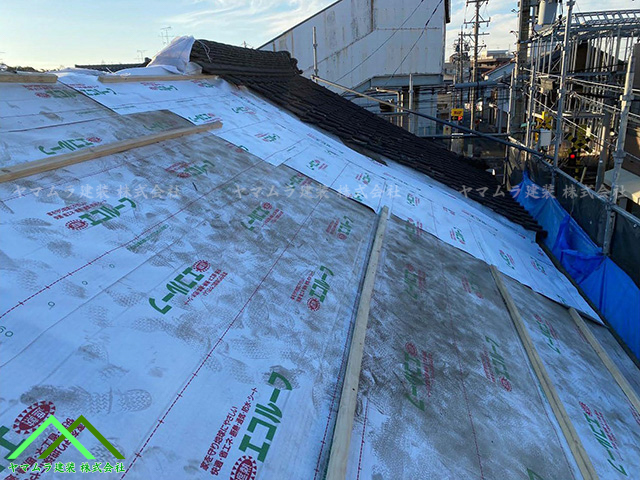

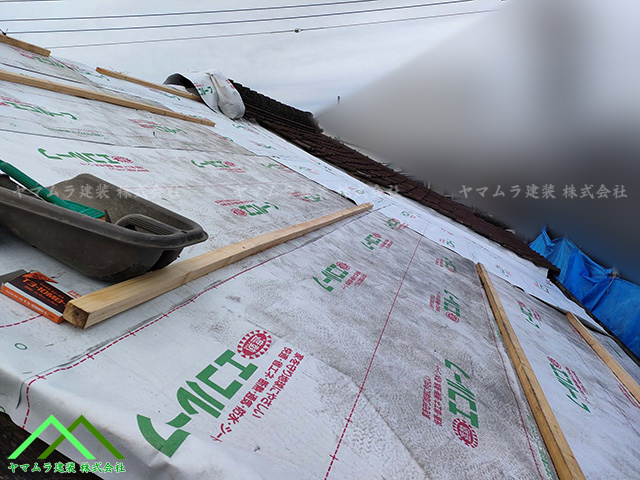

いくら落下防止のために設置した仮設足場があるとはいえ、激しい劣化を起こしている屋根瓦の上を作業のために歩行していくことは困難であります。そのため、足元がしっかりした手前側から順番に屋根瓦を取り⇒⇒野地板合板を取り付けて⇒⇒防水紙を貼っていきます。

この様な横幅のサイズで、屋根瓦などを取り剥がして修復していきます。

この様な横幅のサイズで、屋根瓦などを取り剥がして修復していきます。

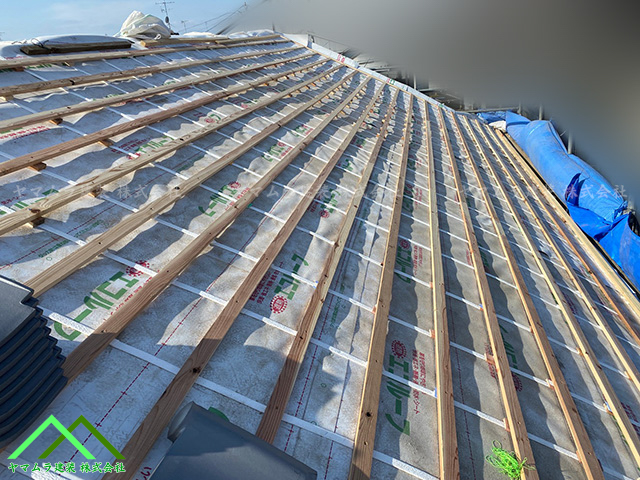

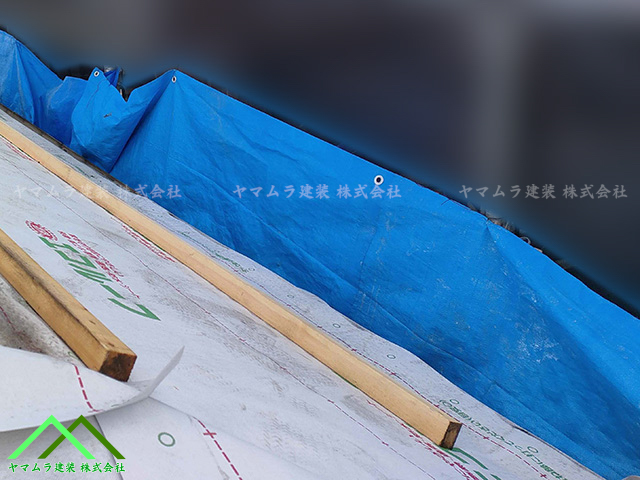

野地板合板を貼りながらルーフィングを貼っていきます

野地板合板の大きさで、順序良く屋根瓦を取り剥がしてから野地板合板を取り付けていきます。順序良く同様な工事を行っていくことで、足元が強度のある野地板合板が貼られることになり、作業の為に屋根上が歩行できる範囲が増えてきます。ルーフィングが強風で飛ばされないように、押さえの木材を打って行くのですが、その押さえ木材を流用するように材料などを置いておく足場としておきます。

大棟部は特に、ルーフィングが強風で巻かれるために、土嚢袋に物を詰めた重しをルーフィングの上に重ねながらのしていきます。その作業と同時に、屋根の西面の一部ズレ落ちて隙間が出来ていた屋根瓦には、突き上げ作業を行ってからコーキングボンドで接着固定をしていきます。

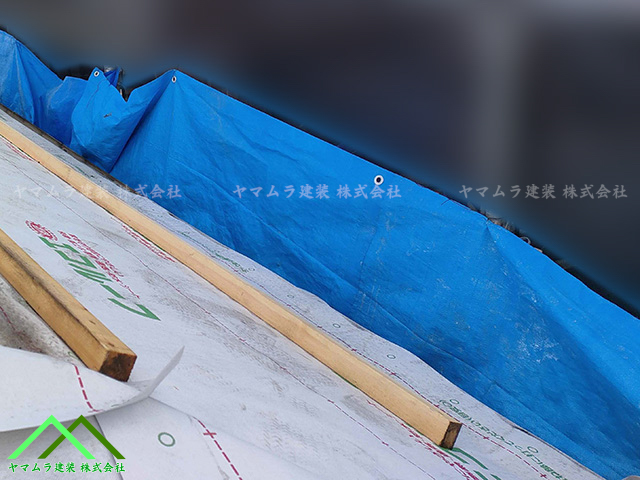

屋根の先端部分でもある軒先部と、設置した仮設足場との間は、どうしても隙間が出来ています。その隙間部分に、ブルーシートを取り付けて出来るだけ物が落下しないように、対策を行っておきます。

屋根の先端部分でもある軒先部と、設置した仮設足場との間は、どうしても隙間が出来ています。その隙間部分に、ブルーシートを取り付けて出来るだけ物が落下しないように、対策を行っておきます。

ルーフィングの上から桟木を打ち屋根に瓦を上げ越します

東面の屋根全体に、新しい野地板合板とルーフィングを貼り終えたのなら、次に屋根瓦を取り付けるための桟木をルーフィングの上から打ち込みます。屋根が沈下している所は、野地合板を取り付ける時にだいぶ上に上げていき、桟木を取り付ける際に木材の端材などを流用して高さ調整をしながら、桟木を取り付けて行きます。

桟木を屋根全体に取り付けることが出来ましたら、屋根工事屋さん専用の荷台付き昇降用はしごを設置して、屋根瓦を必要な枚数ぐらいで屋根に上げ越して行きます。

桟木を屋根全体に取り付けることが出来ましたら、屋根工事屋さん専用の荷台付き昇降用はしごを設置して、屋根瓦を必要な枚数ぐらいで屋根に上げ越して行きます。

屋根に、取り付けで使用する屋根瓦を上げ越しておくことで、作業の際に手元に屋根瓦が来るように配置しておきます。ここまでが、屋根瓦を施工するための前準備とも言えますね。

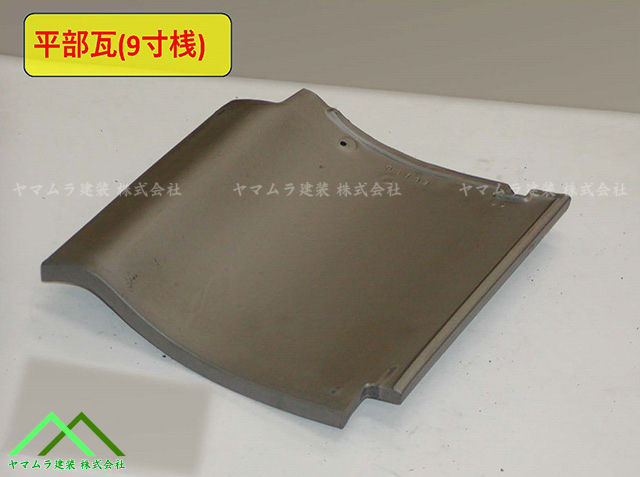

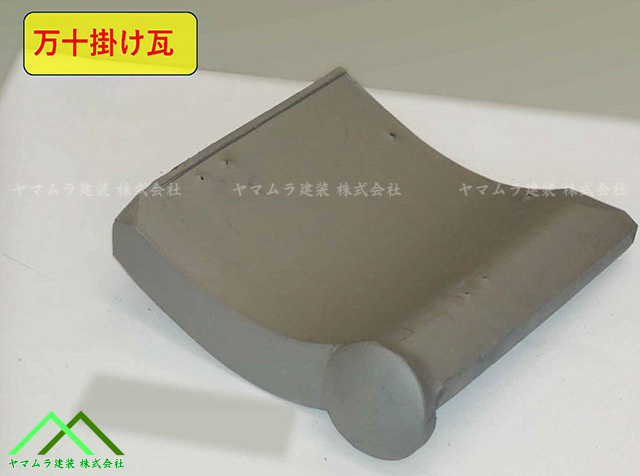

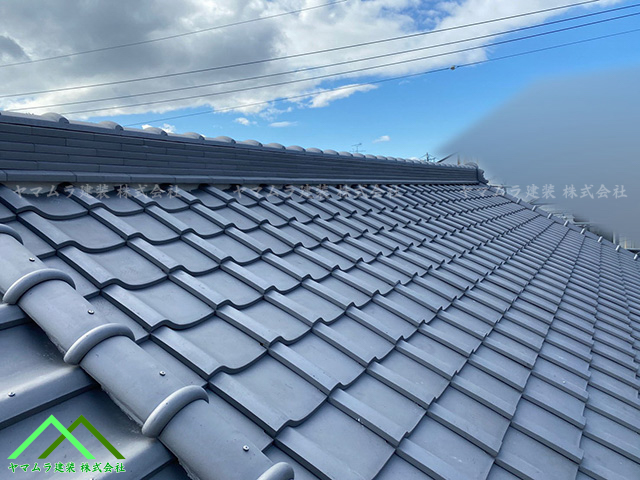

屋根瓦を施工して行くのに必要な瓦として、屋根の先端部分の横一列を取り付けて行く【万十軒先瓦】。屋根の全体部分である平部に使われる【桟瓦(平瓦)】。入母屋屋根に使われている、箕甲部の【万十掛け瓦】。基本はこの三種類を使います。(補助で他の瓦も使います)

屋根の先端部分の軒先瓦を取付けながら、桟瓦(平瓦)を取り付けて行きます。この2種類の屋根瓦で、屋根の90%はまかなっております。

入母屋屋根の両端にある、箕甲部でもある場所に掛け瓦を取り付けて行きます。昔の屋根土施工(湿式工法)では、屋根土で接着しながら挟み込み、落下防止で掛け瓦の釘穴部分に針金線で縛って緊結をしていました。ただ、現在では屋根土を入れない【乾式工法】ため、釘穴にもビス釘を打ち込んで固定を施していきます。

屋根全体に屋根瓦を取り付けることが出来たら、今度は棟を積み上げるための材料置き場として、足場板を固定しておいておきます。この足場があることで、棟瓦の材料や副資材を置いておけます。それ以外にも、作業者の歩行用として重宝されます。

屋根全体に屋根瓦を取り付けることが出来たら、今度は棟を積み上げるための材料置き場として、足場板を固定しておいておきます。この足場があることで、棟瓦の材料や副資材を置いておけます。それ以外にも、作業者の歩行用として重宝されます。

屋根の両端でもある箕甲部分では、桟瓦(平瓦)と掛け瓦との取り付け隙間が出来ているため、その隙間に雨が入らないように冠瓦を取り付けて行きます。今回は、紐丸瓦をつかって取り付けて行きます。

箕甲部分の冠瓦(紐丸瓦)を取付けれたら、大棟部の棟芯と紐丸瓦が合う場所に鬼瓦を設置していきます。鬼瓦が前方に転倒しないように、棟瓦を積み上げて行く部分から棟芯より針金線を複数本より合わせたものを出しておきます。

箕甲部分の冠瓦(紐丸瓦)を取付けれたら、大棟部の棟芯と紐丸瓦が合う場所に鬼瓦を設置していきます。鬼瓦が前方に転倒しないように、棟瓦を積み上げて行く部分から棟芯より針金線を複数本より合わせたものを出しておきます。

鬼瓦の背中部分に、縛って緊結できる場所が有るので、そこに縛っていきます。

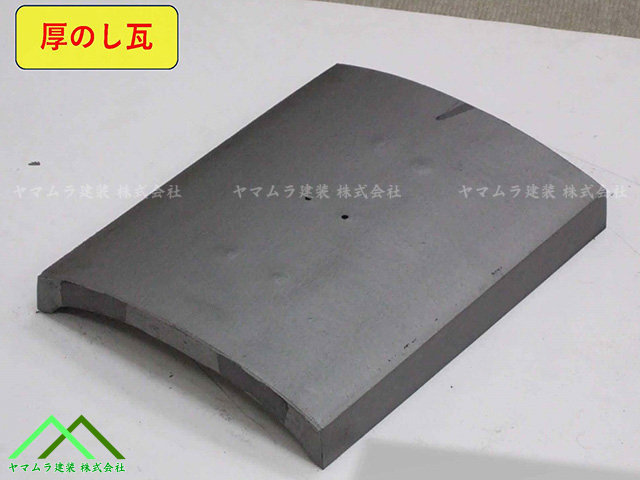

土台となる一段目の棟瓦(のし瓦)を取り付けて行くため、棟芯に沿って南蛮漆喰(漆喰とセメントが含有されたもの)を多めに置いておきます。その南蛮漆喰に接着させるように、半分に割った棟瓦(のし瓦)を一枚ずつ両側に取り付けて行きます。

棟瓦(むねがわら)の大部分を構成するのし瓦(のしがわら)ですが、通常、一枚の瓦をほぼ半分に割り、棟に積み上げていきます。

少しずつ散りをつけるために、棟部の内部である真ん中の隙間を少なくしながら、のし瓦を積み上げていきます。

少しずつ散りをつけるために、棟部の内部である真ん中の隙間を少なくしながら、のし瓦を積み上げていきます。

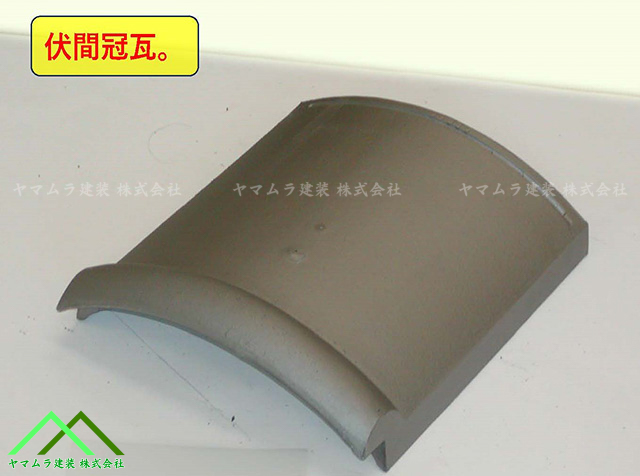

棟部の最上段には、棟冠瓦と呼ばれる材料を棟部の一番上段一列にとりつけていきます。 今回は、棟冠瓦の種類の中で伏間冠瓦を使用しました。

のし瓦の筋を合わせます

のし瓦の筋を合わせます

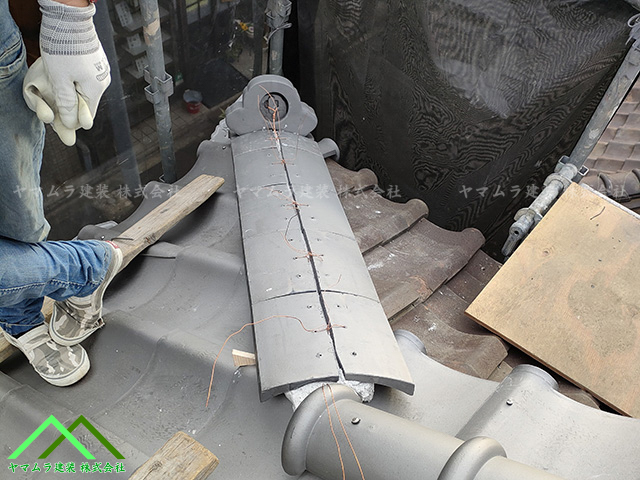

屋根を葺き返した面の隅棟部は、古い屋根瓦と新しく取り付けた屋根瓦の境界を加工して取り付けてあります。その上から重ねるように、鬼瓦と棟瓦(のし瓦)を取り付けて積み上げていきます。

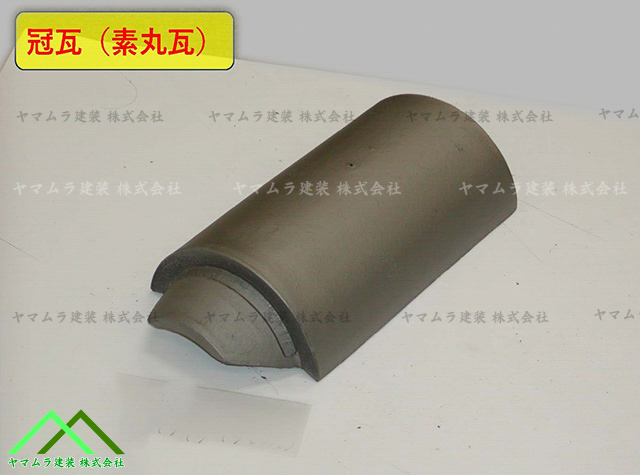

棟瓦(のし瓦)を積み上げて、最上段に冠瓦を取り付けて行きます。今回の冠瓦は、素丸瓦と呼ばれる先ほど使った紐丸瓦に似た形状となります。この様に、隙間などを塞ぐ作用がある棟冠瓦ですが、場所によっては複数の種類の棟冠瓦が使われることもありえます。

西面の屋根でもある、古い屋根瓦のままの方の隅棟部も、新しい棟瓦で取り付けて行きました。こちらの懸念事項は、土台の屋根瓦が古くて劣化しかけているので、作業の為の歩行中に破損させることもありえました。

職方さんには、気を使ってもらい作業を進めていただきました。

鬼瓦と積み上げた棟瓦との設置点が、施工上どうしても隙間が開いてしまいます。その隙間からは雨が浸入しやすいので、昔の施工ではここの部分に屋根漆喰を巻くように塗っていました。

最近では、コーキングボンドで隙間を埋めながら接着していきます。屋根漆喰に関しては、10~15年ぐらいで劣化から剥がれてしまって、隙間が見える状態になります。コーキングボンドは、固まるとゴム状になるので雨水には強いのですが、乾くまでに埃やゴミなどが付くと取れること無くなります。コーキングボンドもまた、10~15年後には劣化する可能性もありえます。

隅棟部にも、鬼瓦の背中部分のコーキング塗りを行っていきます。大棟部でも同様に作業しましたが、上段に取り付けた棟冠瓦の固定で縛ってある針金線を出してきた釘穴にも、コーキングボンドで埋めておきます。

隅棟部にも、鬼瓦の背中部分のコーキング塗りを行っていきます。大棟部でも同様に作業しましたが、上段に取り付けた棟冠瓦の固定で縛ってある針金線を出してきた釘穴にも、コーキングボンドで埋めておきます。

入母屋屋根形状の四方向にある隅棟部で、隅棟の上段(尻部分)部分が切断加工された状態のままでした。

このままでは雨水が入るため、屋根材を加工して隅棟の上段部分に取り付けて、固定して雨水が入るのを防ぎます。

隅棟部の尻部分に取り付けられた、加工された屋根材と積み上げられた隅棟部の間に、コーキングボンドを塗って隙間埋めと接着を行っていきます。

隅棟部の尻部分に取り付けられた、加工された屋根材と積み上げられた隅棟部の間に、コーキングボンドを塗って隙間埋めと接着を行っていきます。

屋根の両端部分でもある箕甲に取り付けられた、紐丸瓦の釘穴に固定するためにパッキン付きのビス釘を打ち込んでいきます。

お客様のご要望でもあった、道路側の屋根の軒先瓦が落下しないように、こちらも専用工具で軒先瓦の先端に穴をあけて行きます。

紐丸瓦と同様に、パッキン付きのビス釘を打ち込んで、固定作業を行っていきます。

雨樋の交換作業の依頼も同時で受けておりましたが、一階屋根部分は脚立などに登って取り替え交換作業は出来ました。ただ、屋根の二階部分に取り付けられている雨樋に関しては、仮設足場が無いと取り替え交換もすることが出来ません。言い換えれば、屋根リフォームで仮設足場を取り付けたのなら、同時に雨樋などの交換作業や外壁塗装の塗り替えなどは行った方が良いかと思います。一つ一つの工事を別々で行うと、その度に仮設足場代金が(約25万円~約50万円以上)が、一つずつの作業にのしかかってきます。同時に行うことが出来るのなら、出来るだけまとめた方が良いのかな~と、思いますね。

雨樋の交換作業の依頼も同時で受けておりましたが、一階屋根部分は脚立などに登って取り替え交換作業は出来ました。ただ、屋根の二階部分に取り付けられている雨樋に関しては、仮設足場が無いと取り替え交換もすることが出来ません。言い換えれば、屋根リフォームで仮設足場を取り付けたのなら、同時に雨樋などの交換作業や外壁塗装の塗り替えなどは行った方が良いかと思います。一つ一つの工事を別々で行うと、その度に仮設足場代金が(約25万円~約50万円以上)が、一つずつの作業にのしかかってきます。同時に行うことが出来るのなら、出来るだけまとめた方が良いのかな~と、思いますね。

古い雨樋部材とその雨樋を乗せている樋吊りを、すべて取り外していきます。樋吊りから雨樋まで、新しい材料にて取り付け交換を行います。

樋吊りの固定は、屋根の構造を支える重要な部材であるタルキに、専用の固定ビスを用いて確実に取り付けます。

これにより、樋がしっかりと固定され、雨水などを適切に排水する役割を果たします。

雨水が集まってきて下に流す役割の集水器も新しく交換いたしました。この集水器に雨水が溜まるように、2枚目の写真のように雨樋の真ん中部分を少し上げて置き、両端を低めに取り付けて行って雨水が両端に流れるようになります。もちろん、この雨樋の取り付け作業としては正しく取り付けられている作業となります。間違っても・・・

『雨樋が真っすぐに取り付けられていない!』や、

『雨樋の真ん中を中心に曲がって取り付けられている!』

なんて、恥ずかしいクレームは出さない方が良いですよ。

もし気になる時は、『雨樋はああいう感じで取り付けられるのですか?』と丁寧に聞いてもらえれば、職方さんも親切に教えてくれるかと思いますよ。

竪樋と呼ばれる、雨水を垂直に落としてくる働きがあるのですが、こちらの場合は、一階屋根が干渉しているため何か所かコーナー(エルボ)を取り付けて、雨水を下に落とそうとしています。あと、柱側に取り付けられている樋吊りが、少し違和感のあるもので作業されていたので、樋吊りごと竪樋を取り替えする交換工事を行っていきました。雨樋の場合、太陽の光でもある直射日光が常に当たることもありえますので、雨樋の材質が塩化ビニールが多いので腐食して硬化することがありえます。10~15年ごとの塗装を塗っていくか、早めに交換工事を行うことも大事かと思います。

落下防止の足場板に乗っていた、作業で使用した作業道具や工具それに材料の余剰材を、屋根からすべて降ろしていきます。材料を降ろしきったら、屋根上に設置した足場板も同様に外して降ろしていきます。

落下防止の足場板に乗っていた、作業で使用した作業道具や工具それに材料の余剰材を、屋根からすべて降ろしていきます。材料を降ろしきったら、屋根上に設置した足場板も同様に外して降ろしていきます。

全て屋根上から降ろしきったら、電動工具のブロワーを使っていき屋根全体を履き掃除を行っていきます。

瓦屋根の葺き替え工事を含んだ建物のリフォーム作業が終わりました。

作業の安全対策で設置した仮設足場の解体作業を行っていきます。

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(定休日・日曜日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

アメピタ名古屋南店のトップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念写真やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら