2025年04月29日追記

名古屋市港区にお住まいの皆様、こんにちは!今回は、玄関の素敵な入母屋屋根で起こった谷樋の交換工事の様子をご紹介します。屋根の中でも雨水が集まる大切な場所、「谷樋(たにどい)」。今回、この部分に使われていた銅板が、長年の雨風で傷み、穴が開く寸前の状態でした。そこで、お客様のご要望にお応えし、新しい谷樋へと交換することに!谷樋は、二方向から流れてくる雨水が合流する場所なので、建物の構造上とても重要な部分なんです。以前の銅板は、年月と共にどうしても劣化が進んでしまいます。新しい谷樋への交換工事では、まず古い銅板の谷樋を丁寧に取り外します。そして、新しい材質の板金を使って、雨水がスムーズに流れるように、職人が一つ一つ丁寧に設置していきます。新しい谷樋に生まれ変わることで、雨漏りの心配もなくなり、建物も長持ちします。工事の様子は、また改めて詳しくご紹介していきますので、楽しみにしていてくださいね!

| 施工内容 |

- 雨漏り点検

- 瓦屋根補修(差し替え、ずれ・破損補修)

- 漆喰工事

- その他板金補修・交換

- その他

|

| 築年数 |

築40年以上 |

| 施工期間 |

約2日ほど |

| 工事費用 |

約11万円ほど(足場代別) |

全ての建物で、一階屋根があって尚且つ玄関の上に屋根がある建物には、この八谷部が有るわけではないのです。

玄関屋根が入母屋造りであって、一階屋根が大きい場合は八谷部が作られることがありえますね。八谷部が出来る説明としては、一階屋根に二つの屋根面が出来てそのお互いが引っ付いた時に、八谷部が出来やすくなります。

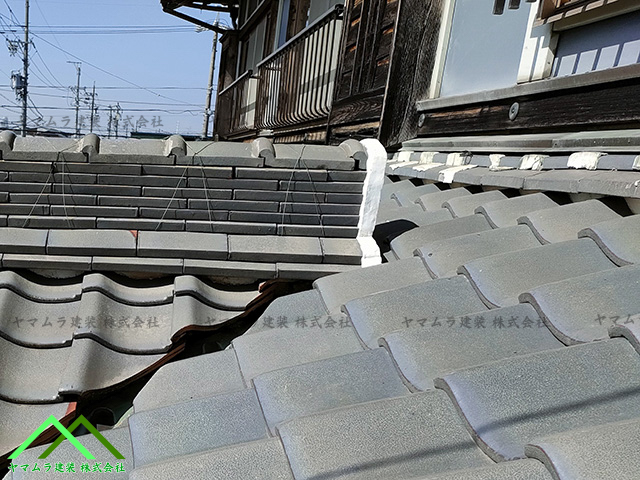

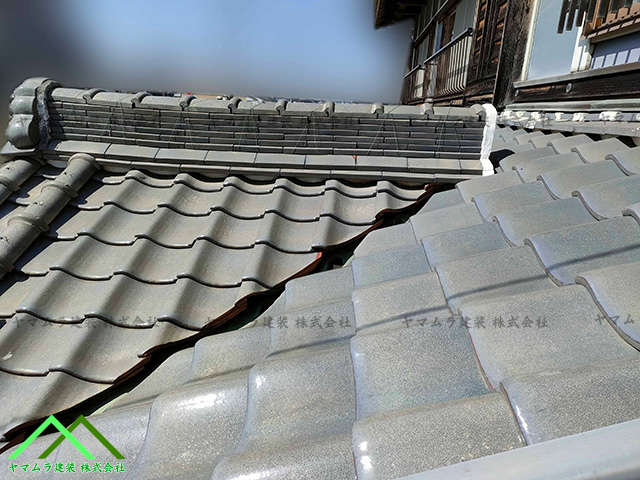

切妻屋根に入母屋屋根が引っ付いた所を中心に、谷樋が作られて行きます。

入母屋屋根の大棟を中心にして、右側の屋根面と左側の屋根面から谷樋が上がっていきます。

中央点になる場所で、それぞれの谷樋が交じり合っていきます。

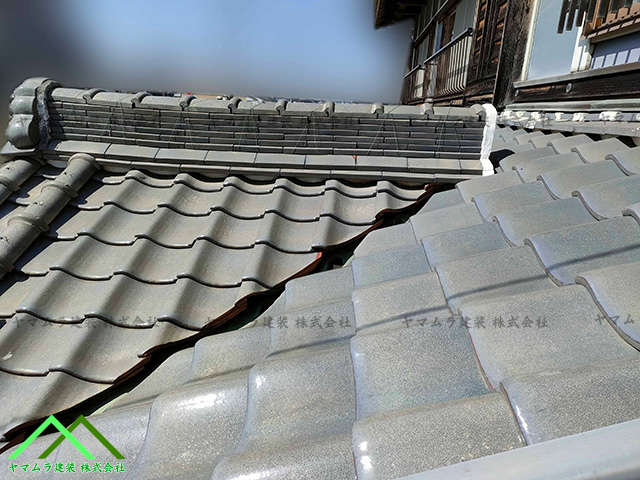

約35年以上前だと、谷部の谷樋板金の材質には銅板が使用されていました。銅板が使用された理由として・・・1.材質として比較的に柔らかくて加工がしやすかった。2.ガルバリウム鋼板などの現在に使われている素材が少なかった。3.寺社仏閣に使われる銅板よりも厚みが薄い物を使われるときもある。4.銅板以外だと硬くて高価なステンレスになってしまう。この様に、当時の時代背景も相まって谷樋鉄板に銅板が使われることが多かったですね。ただし、和風瓦の色出しには当時は【釉薬】という鉛が入っている薬品が、陶器瓦と一緒に焼かれて色付けされていました。その釉薬の鉛が、長い時間をかけて谷樋鉄板の方に雨水と一緒に流れ出して、同時に同じ場所に雨水が落ち続けたため、穴があいてしまう現象がありますね。写真のように、谷樋鉄板の材質である銅板の特徴でもある、長い年月をかけて淡い苔色になっていきますが、黒ずんだ色の部分は逆に穴が開く寸前の状態となっております。この黒ずんだ色が、出始めたときにはすでに谷樋鉄板の取り替え交換時期になっているかと思われます。

谷樋板金の先端部分では、いくら加工がしやすい銅板とは言え和風瓦の形状に作り上げるのには、少し無理があります。

強引に作った跡があって、その部分も切れ目が入って雨漏りがしやすくなります。

お客様には、谷樋板金の取り替え工事の際には、入母屋屋根の大棟部を一部取り壊さないと交換できないこと。

その取り壊しで係る解体費用が、必要になる事を伝えさせていただきました。八谷部の谷樋板金の取り替え工事をお見積りさせていただき、お渡しさせていただきました。

今回新しくする谷樋鉄板の材質が、ガルバリウム鋼板製の谷樋になります。現在の谷樋鉄板のほぼ8割以上が、このガルバリウム鋼板で作られた谷樋鉄板を使っているかと思われます。残りの材質としては、錆に強いステンレス製の材質や厚みがある銅板が使われることもありえます。※今現在、釉薬陶器瓦(色が塗られた瓦)に使われていた釉薬には鉛が含有されなくなっております。その新しい谷樋鉄板に取り替え交換を行うために、干渉する屋根瓦などを取って行きます。

今回新しくする谷樋鉄板の材質が、ガルバリウム鋼板製の谷樋になります。現在の谷樋鉄板のほぼ8割以上が、このガルバリウム鋼板で作られた谷樋鉄板を使っているかと思われます。残りの材質としては、錆に強いステンレス製の材質や厚みがある銅板が使われることもありえます。※今現在、釉薬陶器瓦(色が塗られた瓦)に使われていた釉薬には鉛が含有されなくなっております。その新しい谷樋鉄板に取り替え交換を行うために、干渉する屋根瓦などを取って行きます。

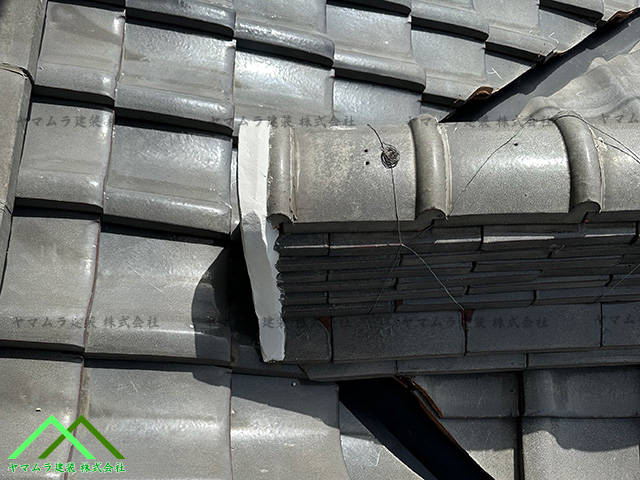

劣化していた銅板製の谷樋鉄板を取り外すため、上に重なったりして干渉していた屋根瓦や屋根土それに積み上げた大棟部の一部を解体していきました。八谷部の中央点ともなる大棟部の取り外した棟瓦や、同様に谷樋板金に干渉していた屋根瓦については、新しい谷樋鉄板に交換した後で再利用で使っていきます。そのため、屋根上に道具などを置く足場板を設置してから、その足場板に落下しないように確保をしておきます。なお、屋根瓦の接着や高さ調整で置かれていた屋根土に関しては、土嚢袋に入れながらすべて処理するために屋根から降ろしておきました。

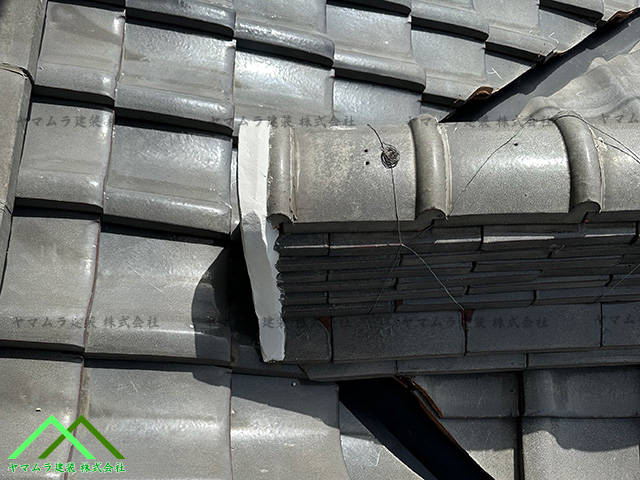

昔の屋根の材料での、防水材代わりの杉皮材の上から谷部の芯に沿ってルーフィングを、大棟の中心から屋根の先端部でもある軒先の方に伸ばしながら取り付けて行きます。ルーフィングを貼った後に、重ねるように新しい谷樋鉄板を載せて行きます。

接続部分や固定で、釘で止めたりコーキングボンドを塗って止水するようにして、谷部に新しい谷樋鉄板を取り付けて行きます。

八谷部の谷樋鉄板の取り付けで、一番最難関で最重要な場所でもある二本の谷樋板金が合わさるところになります。ここの部分の止水加工がかなり難易度が高くて、かなりの経験をした作業者で無いと、雨漏りの原因を作ってしまいますね。そんな難しい部分も、豊富な経験がある作業者によって綺麗に雨漏りもすることが無く、加工作業を行っていきました。新しい谷樋板金を取付けた後は、先ほども書いていました足場板に確保していた屋根瓦を使って、谷樋板金周辺に同様な場所に取り付けて行きました。

谷樋周辺の屋根瓦を全て取り付けて行ったら、こちらも足場板に確保されていた棟瓦を使って、取り外したときと同様に積み上げて取り付けて行きます。大棟部の頂点部分である冠瓦を取り付けた後で、大棟の尻側が棟瓦の積み上げで隙間などが空いているため、そこから雨水などが流れてくる可能性が高いです。そのため大棟尻側には屋根漆喰を塗っていき、雨水が流れて来ても止めてから谷樋板金に流れるように方向を変えるように屋根漆喰を塗っていきました。

谷樋周辺の屋根瓦を全て取り付けて行ったら、こちらも足場板に確保されていた棟瓦を使って、取り外したときと同様に積み上げて取り付けて行きます。大棟部の頂点部分である冠瓦を取り付けた後で、大棟の尻側が棟瓦の積み上げで隙間などが空いているため、そこから雨水などが流れてくる可能性が高いです。そのため大棟尻側には屋根漆喰を塗っていき、雨水が流れて来ても止めてから谷樋板金に流れるように方向を変えるように屋根漆喰を塗っていきました。

材料や道具を降ろしてから吹き掃除を行っていきました

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は

下記までお気軽にお問い合わせください!

受付時間 9時~17時(平日)

※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。

0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com

※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。

トップページに戻る⇒

1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!

2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!

3.お客様との記念撮影やアンケートなどの一覧となります!

こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】

地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。

お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。

初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。

雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください

1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談

2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談

3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談

4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談

5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談

6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談

7.照明器具など電気工事などのご相談

8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談

9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談

アメピタ名古屋南店TOPはこちら

アメピタ名古屋南店

TOPはこちら